Сканирование: Янко

Слава (библиотека Fort/Da) slavaaa@online.ru || yanko_slava@yahoo.com

|| http://yanko.lib.ru

|| зеркало: http://members.fortunecity.com/slavaaa/ya.html

|| http://yankos.chat.ru/ya.html

| Icq# 75088656 update 02.08.02

Михаил Ямпольский

ДЕМОН И ЛАБИРИНТ

(Диаграммы, деформации, мимесис)

Новое литературное обозрение

Москва, 1996

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. VII

Редактор выпуска

С. Зенкин

Адрес редакции: 129626,

Москва, И-626, а/я 55 тел. (095) 194-99-70

Художник Нина Пескова

ISBN 5-86793-010-6ISSN-0869

© М. Ямпольский, 1996 © Новое

литературное обозрение, 1996

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

...............................................................................................

4

Г л а в а 1. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ

............18

Г л а в а 2. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: РИЛЬКЕ .................. 52

Г л а в а 3.

ЛАБИРИНТ.................................................................. 82

Г л а в а 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ: РАЗЛИЧИЕ И ПОВТОРЕНИЕ... 117

Г л а в а 5. ЧУЖОЙ

ГОЛОС, ЧУЖОЕ ЛИЦО ......................... 171

Г л а в а 6. МАСКА, АНАМОРФОЗА И МОНСТР ................ 207

Г л а в а 7. ЛИЦО-МАСКА И ЛИЦО-МАШИНА ................ 253

Г л а в а 8. ТАНЕЦ И МИМЕСИС.................................................

277

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................

306

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Антонен Арто.

Страдания 'dubbing'a'................................. 310

2. Хорхе Луис Борхес. По поводу дубляжа..................................

312

Использованная литература....................................

314

Амброс

Бирс. 'Случай на мосту через Совиный ручей'

Глава

1. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ

Глава

2. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: РИЛЬКЕ

1.

Высокий тощий субъект в черном пальто...

2.

Членораздельность и 'детерриториализация'

Глава

4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ: РАЗЛИЧИЕ И ПОВТОРЕНИЕ

Глава

5. ЧУЖОЙ ГОЛОС, ЧУЖОЕ ЛИЦО

Глава

6. МАСКА, АНАМОРФОЗА И МОНСТР

1. Фреска из виллы мистерий. Помпеи.

2. Леонардо да Винчи. Рисунок

водного потока, встречающего препятствие. Виндзор.

3. Леонардо да Винчи. Сердце

и легкое. Виндзор.

4.

Леонардо да Винчи. Гротескные головы. Виндзор.

5.

Винчи. Дять голов. Виндзор.

6.

А. Бенуа. Восковой портрет Людовика XIV. 1706. Версаль

7.

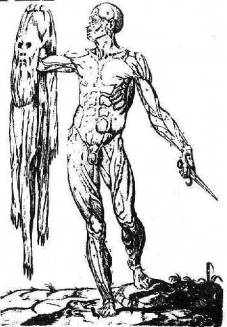

X. Трёшель (по рисунку С. Вуэ) Format illustrat, ок. 1625

8.

Б -К. Растрелли Голова Медузы Маскарон Марлинского каскада, 1723.

9.

Б -К Растрелли Нептун, 1723

10.

Б. - К. Растрелли. Нептун Цилиндрический рельеф, 1719.

11.

Иллюстрация к трактату Герарда Блазия 'Anatome contracta'. Амстердам, 1666.

12. Д. Хопфер. Женщина, смерть и дьявол.

13. М. Бетгини. Глаз кардинала Колонны, 1642.

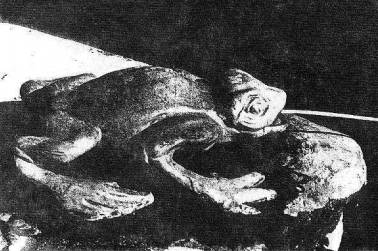

14. Б.-К. Растрелли. Лягушка. Большой каскад в Петергофе.

15.

К. Бертен. Человек, превращающийся в лягушку. Фонтан Латоны. Версаль.

1687-1691.

16. Ребенок с лягушачьим

лицом. Иллюстрация

к книге А. Паре 'О чудовищах и чудесах', 1573.

17. Деталь надгробия Франсуа

де ла Сарра. Ла

Сарраз, Швейцария, ок. 1390.

18. Б.-К. Растрелли. Голова

Петра 1,1721.

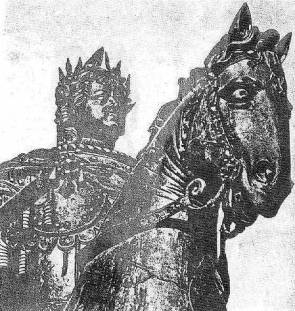

19. Б.-К. Растрелли. Портрет Петра I, 1723.

20. Б.-К. Растрелли. Конная статуя Петра I, 1744.

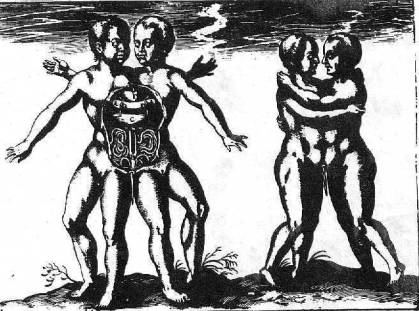

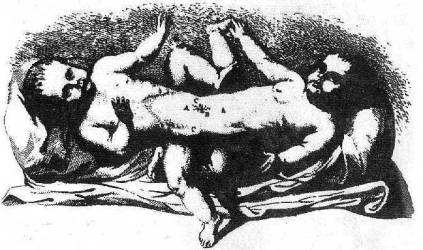

21. Гравюра из трактата

Томаса Теодора

Керкринга 'Opera omnia anatomica', 1729.

22.

Иллюстрация к трактату Риолана 'О чудовище, рожденном в Лютеции в 1605 году'.

Париж, 1605.

25. Микеланджело. 'Страшный суд', фрагмент.

26.

Г. Бесерра. Гравюра из трактата X. де Вальверде 'Анатомия человеческого тела',

1560.

4.

Деформация обнаруживает 'лицо'

Глава

7. ЛИЦО-МАСКА И ЛИЦО-МАШИНА

1. Антонен Арто. 'СТРАДАНИЯ 'DUBBING'A'

2. Хорхе Луис Борхес. ПО ПОВОДУ ДУБЛЯЖА

Случай

на мосту через Совиный ручей *

ВВЕДЕНИЕ

В

этой книге собраны этюды, объединенные одной темой. Все они посвящены отражению

телесности в культуре. Телесность же рассматривается под определенным углом

зрения. Меня интересовали различные формы деформации тела. Само по себе понятие

деформации требует уточнения. Я вовсе не имею в виду существование некой

'нормы', по отношению к которой происходит деформация - нарушение, искажение

этой нормы. Под деформацией я понимаю некий динамический процесс или след

динамики, вписанный в тело. В таком контексте деформацией может быть любое

движение, любое нарушение первоначального стазиса - от гримасничанья и смеха до

танца и блуждания в потемках.

Движение,

о котором в книге говорится постоянно, должно, однако, каким-то образом

фиксироваться, сохранять деформацию как след. В интересующем меня аспекте след

движения неразрывно связан с понятием 'поверхности'. В главе 6 книги

упоминается один текст Леонардо да Винчи, в котором тот анализирует понятие

поверхности как некой границы, не принадлежащей ни одному телу и одновременно

принадлежащей двум 'телам', например, воде и воздуху над ней (Леонардо 1954

73-76). Причем тела эти, как указывает Леонардо, неразделимы - нельзя поднять

воздух над водой, не поднимая вслед за ним самой воды. Это явление объясняет

образование ряби и волн на поверхности жидкости Волны оказываются не чем иным,

как отражением на воде движения воздушной массы (ветра). При этом деформация

воздуха как отпечаток воспроизводится в воде лишь благодаря существованию

поверхности - общей границы между телами.

Эти

размышления Леонардо стимулировали мою работу над некоторыми аспектами 'поэтики

деформаций'. Деформации всегда возникают на поверхности (в глубинах воды рябь

невозможна) и всегда касаются двух тел, между которыми располагается

поверхность. Такое понимание деформации позволило связать ее с воздействием

сил, нередко чисто физических. Упомянутые в подзаголовке книги 'диаграммы'

отсылают именно к силовой стороне деформаций. Под диаграммой я понимаю как раз

след динамического процесса, невозможного без приложения сил.

Но

главное, размышления Леонардо позволили подойти к описанию деформаций

телесности вне системы психологических мотивировок.

5

Вопрос,

который я задал себе несколько лет назад, когда начал работать над этой книгой,

и ответ на который приходил лишь постепенно, может быть сформулирован следующим

образом: 'Что означают телесные деформации, например, гримасы или конвульсии?'

С самого начала для меня было ясно, что такого рода деформации не могут быть

объяснены в терминах психологии, что тело здесь функционирует наподобие машины,

вне сознательных психологических мотивировок. Гораздо более адекватным выглядело

объяснение в рамках представлений о миметизме. Тело как будто повторяет

поведение иного тела. Мой друг, философ Валерий Подорога предложил понятие

'психомиметического события', то есть такого телесного события, когда,

например, скорость письма (в частности, у Достоевского) через миметические

механизмы передается телу персонажа, которому приписывается повышенная

динамика. Но эта же скорость письма воздействует на читателя, включая его в

сферу 'психомиметического события'.

Разным

формам миметизма посвящены в основном первая, вторая и восьмая главы книги.

Однако само понятие поверхности позволило представить себе миметический процесс

не просто как некое подражание, а именно как 'впечатывание' оттиска в

поверхность, то есть в границу, разделяющую два тела и принадлежащую

одновременно обоим телам. Толчком к такому пониманию миметизма послужили

некоторые наблюдения Жана Пиаже над практикой имитации в раннем детстве. Пиаже

заметил, что у новорожденных плач другого ребенка вызывает 'голосовой рефлекс

из-за смешения со своим собственным плачем' (Пиаже 1962 - 7). Речь идет о неком

первоначальном неразличении между своим телом и телом другого. Постепенно,

однако, такая ассимиляция чужого тела опосредуется. Движения чужого тела

начинают проецироваться на внутреннюю схему тела, которую усваивает ребенок.

Таким образом, различие между собой и другим начинает формироваться как

различие между внешним (чужое, видимое тело) и внутренним (свое, невидимое

тело). Происходит, следуя Пиаже, 'постепенная ассимиляция видимых движений лиц

других с невидимыми движениями собственного лица ребенка' (Пиаже 1962:30).

Пиаже указывает, что до определенного момента зевание других не заразительно

для ребенка, так как 'не существует прямого соответствия между визуальным

восприятием ребенка рта других и осязательно-кинестетическим восприятием

собственного рта' (Пиаже 1962: 41).

Миметизм

становится эффективным тогда, когда внешнее (чужое тело) обретает общую

поверхность с внутренним (схемой собственного тела). Тогда движения других

накладываются на тактильно-кинестетические схемы самого субъекта. Метафорически

выражаясь, движения воздуха приводят в движение воду лишь тогда, когда

6

они

оказываются соединенными общей поверхностью. Приведу определение поверхности,

данное Леонардо. На мой взгляд, оно хорошо выражает функционирование

поверхности в миметическом процессе:

'...Поверхность - это общая граница двух тел, которые не

продолжают друг друга, она не является частью ни одного из этих тел, потому

что, если бы она была такой частью, она бы имела делимую толщину, в то время

как она неделима и ничто не отделяет эти тела друг от друга' (Леонардо 1954: 76).

Поскольку

деформация всегда возникает на поверхности (глубина воды остается нетронутой),

она всегда связывает между собой два тела, две среды, она всегда связана с

силами, приложенными из одной среды по направлению к другой, а потому она

диаграмматична и, конечно, миметична. Деформация поэтому всегда включает в себя

два тела, одно из которых действует как печать, а второе выступает в качестве

отпечатка.

Отсюда

проходящий через большинство этюдов этой книги мотив двойника, но двойника

особого. Речь идет не просто о копировании одного тела другим (подобно

отражению в зеркале), а о воздействии одного двойника на другого. В большинстве

случаев такой двойник определяется в книге как 'демон'1. 'Демон' - это силовая миметическая копия

тела, чье сходство с ним выражается прежде

________

1 Я назвал миметического двойника

'демоном' отчасти вслед за Гете, который пытался определить некую витающую в

воздухе силу, пронизывающую формы и тела, воздействующую на течение времени и

конфигурацию пространства. Гете вспоминает, что мучительно не мог подобрать

подходящего слова и в конце концов остановился на 'демоне'. Я испытал примерно

такие же лингвистические трудности и потому решил последовать примеру Гете.

Приведу тот фрагмент из 'Поэзии и правды', который побудил меня к такому

решению. Гете пишет о себе в третьем лице, как бы 'демонически' удваивая

собственную нарративную позицию:

'Ему

думалось, что в природе, все равно - живой и безжизненной, одушевленной и

неодушевленной, он открыл нечто дающее знать о себе лишь в противоречиях и

потому не подходящее ни под одно понятие и, уж конечно, не вмещающееся ни в

одно слово. Это нечто не было божественным, ибо казалось неразумным; не было

человеческим, ибо не имело рассудка; не было сатанинским, ибо было

благодетельно; не было ангельским, ибо в нем нередко проявлялось злорадство.

Оно походило на случай, ибо не имело прямых последствий, и походило на

промысел, ибо не было бессвязным. Все ограничивающее нас для него было

проницаемо; казалось, оно произвольно распоряжается всеми неотъемлемыми

элементами нашего бытия; оно сжимало время и раздвигало пространство. Его

словно бы тешило лишь невозможное, возможное оно с презрением от себя отталкивало.

Это

начало, как бы вторгающееся в другие, их разделявшее, но их же и связующее, я

назвал демоническим, по примеру древних и тех, кто обнаружил нечто сходное с

ним. Я тщился спастись от этого страшилища и, по своему обыкновению, укрывался

за каким-нибудь поэтическим образом' (Гёте 1976: 650).

7

всего

в общих деформациях, в общей поверхности, даже если эта поверхность носит

условный характер2.

Двойник,

однако, не обязательно принимает форму демона. Чаще всего он является неким

отпечатком, импринтом в самом пространстве, окружающем тело. В этом смысле он

является буквально негативным отпечатком, а не позитивной, телесной копией. На

первый взгляд, такое представление о пространстве как о своего рода массе,

несущей в себе отпечатки тела, кажется экстравагантным (хотя Леонардо даже

говорит об отпечатках, сохраняющихся в воде). В действительности дело обстоит

гораздо проще, чем может показаться из моего путаного объяснения.

Тело

формирует свое пространство, которое для внятности я буду называть 'местом'.

Оно вписывается в 'место' и формирует его собой. В книге возникает множество

таких 'мест' - это гнездо, которое лепит своим телом птица, это маска,

снимаемая с лица человека, это лабиринт, в котором фиксируются движения идущего

в нем, это ткани, вибрирующие в такт движениям танцовщицы, это сад, миметически

воспроизводящий образы памяти.

Спорное

и влиятельное определение 'места' принадлежит Аристотелю. Аристотель по

существу предвосхищает размышления Леонардо:

'Когда

мы говорим, что [предмет] находится во Вселенной как в [некотором] месте, то

это поэтому, что он находится в воздухе, воздух же во Вселенной, да и в воздухе

он [находится] не во всем, но мы говорим, что он в воздухе, имея в виду

крайнюю, окружающую его [поверхность]' (Аристотель 1981: 130; 4, 4, 211,

24-27). Рассуждая таким образом, Аристотель одно за другим отвергает

определения места как формы, материи и протяженности между краями некого

объемлющего тела. В конце концов он приходит к заключению, что место - это

'граница объемлющего тела, поскольку оно соприкасается с объемлемым'

(Аристотель 1981: 132; 4, 4, 212а, 6). Иными словами, место- это поверхность.

Это поверхность самого тела, в той мере в какой она является и поверхностью

'тела', объемлющего это тело.

Аристотель

сравнивает место с неподвижным сосудом. Пиама Гайденко называет аристотелевское

место 'абсолютной системой координат, по отношению к которой только и можно

вести речь о движении любого тела' (Гайденко 1980: 322). Если бы места не

существовало, движение было бы невозможно отличить от покоя. Ме-

___________

2 По мнению Роберта Бартона, именно

демоны являются теми силами, которые вызывают в телах метаморфозы: '... они

вызывают настоящие метаморфозы, подобно тому как Навуходоносор был воистину

превращен в зверя, жена Лота в соляной столб, спутники Улисса чарами Цирцеи

превращены в свиней и собак...' (Бартон 1977: 183).

8

сто

у Аристотеля - это неподвижная граница, объемлющая тела. В этом смысле она

может совпадать с поверхностью заключенного в ней тела, а может и не совпадать.

В пределе место можно мыслить как границу, существующую независимо от тела.

Сложности

возникают именно тогда, когда место начинает служить своей главной цели -

делать возможным движение. Комментатор Аристотеля Филопон (VI столетие),

критикуя аристотелевское понимание места, указывал на невозможность его

сведения к неподвижной двумерной поверхности, а не к трехмерному объему:

'...Если

место должно быть неподвижным, а поверхность, будучи границей тела, движется

вместе с телом, то поверхность не может быть местом' (Филопон 1991: 24).

Аристотель дает следующее пояснение:

'Подобно

тому как сосуд есть переносимое место, так и место есть непередвигающийся

сосуд. Поэтому, когда что-нибудь движется и переменяется внутри движущегося,

например лодка в реке, оно относится к нему скорее как к сосуду, чем как к

объемлющему месту. Но место предпочтительно должно быть неподвижным, поэтому

место - это скорее река, так как в целом она неподвижна' (Аристотель 1981:132;

4,4,212а, 15-19).

Лодка,

по мнению Аристотеля, может двигаться лишь в той мере, в какой мы в состоянии

определить для нее неподвижное место, некий невидимый пространственный импринт,

охватывающий ее хотя бы умозрительной пленкой неподвижной поверхности. Пытаясь

найти место для лодки, Аристотель говорит о 'всей реке', не уточняя, впрочем,

что имеется в виду - вода ли, вода ли с берегами, берега. Не очень ясно и то,

каким образом 'вся река' может быть поверхностной границей лодки. Ясно, однако,

одно - лодка плывет по реке потому, что река создает для нее неподвижного двойника-место.

Деформация

реализует себя именно относительно места. Но и само понятие места предполагает

некую изначальную деформацию. Хайдеггер связал понятие места с понятием

пристанища, в котором пребывает человек, в котором он обретает бытие. В

качестве примера пристанища он приводит, однако, такое архитектурное

сооружение, которое традиционно пристанищем не считается: мост.

'Он

не просто соединяет берега, которые уже находятся здесь. Берега возникают в

качестве берегов только тогда, когда мост пересекает поток. <...> Одна

сторона противопоставляется другой с помощью моста. Берега уже больше не

тянутся вдоль потока как безразличные ограничительные полосы сухой земли.

Вместе с берегами мост притягивает к реке просторы ландшафта, лежащего за ними.

Он приводит поток, и берег, и землю в соседство друг с другом. Мост собирает

землю вокруг потока в

9

ландшафт. <...> Даже

там, где мост покрывает поток, он поднимает его к небу, вбирая его на мгновение

под сводчатый пролет и затем вновь выпуская его на свободу' (Хайдеггер 1971:

152).

Это

собирание пространств в целое, по мнению Хайдеггера, - свойство вещи. Вещь воплощает в себе некую

собирательную природу, собирательную энергию3.

Она и создает место. Собирание

пространства вводит в него границы. Границы придают пространству бытие4. 'Соответственно, пространства получают свое

бытие от мест, а не от "пространства"' (Хайдеггер 1962: 154). Мост

придает конкретность пространству, которое вокруг него 'собирается'. Он придает

этому пространству лицо, или, выражаясь иначе, телесность. Эта телесность

особого толка. Она выражается в индивидуализации пространства через место, она

вписывает в пространство высоту и ширину, интервалы, она делает его обитаемым

для человека. Но эта индивидуализация пространства в месте как раз и похожа на

импринт, на отпечаток вещи в пространстве, на отпечаток, по-своему его

деформирующий. Место становится слепком с человека, его маской, границей, в

которой сам он обретает бытие, движется и меняется.

Человеческое

тело также - вещь. Оно также деформирует пространство вокруг себя, придавая ему

индивидуальность места. Человеческое тело нуждается в локализации, в месте, в

котором оно может себя разместить и найти пристанище, в котором оно может

пребывать. Как заметил Эдвард Кейси, 'тело как таковое является посредником

между моим сознанием места и самим местом, передвигая меня между местами и

вводя меня в интимные щели каждого данного места' (Кейси 1993: 128).

Движение

тела не только обживает место, вводит в него тело, но и создает место, подобно

тому как 'движение' моста собирает ландшафт. По-видимому, лабиринтные структуры

древнегреческих храмов именно и следует понимать как способ интеграции тела

человека в место. Убедительными кажутся выводы Винсента Скалли, утверждавшего,

что ритуальный лабиринтный проход через Кносский дворец и окружающие его пути

есть одновременно и движение через ландшафт, прямо ассоциируемый с телом

богини. Лабиринтный ход - это превращение местности в ландшафт, в котором

двурогая гора Jouctas играет роль двурогой богини, ассоциируемой и с бы-

____________

3 Хайдеггер первоначально развивает

свое понимание 'места' как окружения, насыщенного вещами и создающего близость,

в 'Бытии и времени', в гл. 22. - Хайдеггер 1962 135-136

4 Пиама Гайденко так определяет

функцию границ у Аристотеля: '.. граница есть то основное определение, которое

'держит в узде' бесконечность, делая ее из чего-то полностью неопределенного

определенной величиной' (Гайденко 1980 322-323).

10

ком.

Ландшафт, образуемый лабиринтом, буквально вбирает в себя тело богини, через

которое и движется лабиринтный ход.

'Он

вплел свои танцы лабиринта и рогов в большую полость охраняющей его долины,

одновременно являющейся богиней, и перед лицом насыпного холма, который

является ее обходительностью, и двурогой горы - ее величия и трона' (Скалли

1969: 14).

Скалли

показал, что развитие греческой архитектуры шло по пути абстрагирования

лабиринтных структур, исчезновения видимого лабиринта и сохранения лишь

потенциального. Тело постепенно приучалось воспроизводить обживание места путем

проецирования схем, почти таким же образом, как ребенок у Пиаже. Вот как Скалли

характеризует, например, более поздний вариант освоения 'места' в храме на

Самосе, известном под названием 'Лабиринт':

'Это

был, однако, иной лабиринт, чем тот, который был создан критскими дворцами.

Теперь это было абстрактное место, рамка для движений лабиринтного танца. Таким

образом, он провоцировал лабиринт, но не вел по нему, как это делал критский

дворец. В результате лабиринт перестал быть направленным потоком, но стал принципом

действия, предполагавшего выбор и избирающего путь, огибающий прочные,

прерывающие движение стволы колонн' (Скалли 1969: 52-53). Лабиринт создает

место, но постепенно само место становится лабиринтным, оно теперь

предполагает, вписывает определенный принцип поведения в пребывающее в нем

тело, оно деформирует его, но уже не физической принудительностью единственно

возможного пути. Место становится пронизанным невидимыми границами, где колонны

лишь имитируют стволы божественной рощи, но где нет видимого принудительного

пути. Путь предстает лишь как граница, не имеющая материальности, но тем не

менее оказывающая формирующее (деформирующее) воздействие.

Не

случайно, конечно, Скалли использует образ направленного потока - тот же,

который использовал Аристотель, а после него Леонардо. О лабиринте более

подробно говорится в третьей главе книги, однако признаюсь читателю, что образы

лабиринта и демона сопровождали меня с начала и до конца работы над книгой, так

что в самой ее структуре, в самом характере ее 'повествования' лабиринтность и

удвоение неизменно присутствуют. Сейчас я хочу еще раз остановиться на образе

ручья и моста, но не гейдельбергского, описанного Хайдеггером, а иного,

фигурирующего в знаменитом рассказе Амброза Бирса

Амброс Бирс. 'Случай на мосту через Совиный ручей'

Рассказ

начинается с описания приготовлений к казни отрядом солдат-северян южанина

Пейтона Фаркухара (Peyton Farquhar). Казнь через повешение должна состояться на

железнодорожном мосту в Северной Алабаме. Рассказ Бирса строится на том, что

момент

11

казни

растягивается в сознании Фаркухара в длинную цепочку галлюцинаций. Ему

представляется, что веревка на его шее обрывается, что он падает в реку и

спасается от казни, и даже в момент, когда веревка переламывает его шейные

позвонки, ему мерещится, что он возвращается домой и встречает свою жену.

Бирс

дает детальное описание моста - этой своеобразной машины казни и последнего

пристанища жертвы. Он останавливается на устройстве этой машины - незакрепленных

досках под ногами казнимого (через щели между досками виден несущийся внизу

поток воды), перекладине над его головой, к которой привязана веревка с петлей.

Бирс

дает и тщательное описание расположения моста, соединяющего два берега: один из

них покрыт густым лесом, в котором исчезает петляющая дорога, а второй в месте

расположения моста имеет свободное пространство. Мост совершенно в согласии с

Хайдеггером стягивает к себе ландшафт, преобразуя его в систему сокрытия и

экспонирования, своего рода театр, в центре которого мост выступает в качестве

сценических подмостков.

Машина

казни имеет в структуре повествования особое значение. Построена она следующим

образом: сам мост создает некую горизонтальную тягу, соединяя берега и 'уводя'

пребывающее на нем тело в лес - в невидимое. Внизу река задает иное направление

горизонтального движения, ориентируя свою динамическую энергию вдоль берегов.

Казнь через повешение должна совершаться таким образом, чтобы тело падало с

моста вниз и повисало под его пролетом, но не достигнув воды. Эта примитивная

машина казни объединяет три стихии: землю, воду и воздух.

Казнь

здесь четко задается как резкий переход из одной системы пространственных тяг и

скреп (системы мост-земля) в другую систему- свободного полета и воздуха.

Падение казнимого вниз, в пропасть, в смерть есть одновременно и его, используя

выражение Жиля Делёза и Феликса Гваттари, 'детерриториализация' - решительное

изгнание из места. Жизнь в таком контексте может пониматься именно как

пристанище, смерть - как лишение места. Падение тела оказывается не просто

способом физического умерщвления, но и способом выталкивания из места. Николь

Лоро показала, что в древнегреческой трагедии самоубийство героинь через

повешение - aiora - ассоциируется с полетом птицы и освобождением, бегством

(Лоро 1987: 17-20). Падение Фаркухара с моста делает невозможным его движение

по лесной дороге (жизни). Но сам момент падения, парадоксально выбивая

Фаркухара из 'места', предназначенного для живых, открывает для него некое

новое измерение.

Фаркухар

попадает под мост, где силовые поля места трансформируются. Помните, у

Хайдеггера: '... там, где мост покрывает по-

12

ток,

он поднимает его к небу, забирая его на мгновение под сводчатый пролет и затем

вновь выпуская его на свободу'. Свод моста деформирует 'место' реки, как бы

поднимая ее вверх и затем вновь освобождая ее. Там, где мост пересекает поток,

тот перестает разделять берега, перестает функционировать как указание на их

фундаментальную несводимость к некому целому. Вода под мостом как будто

испытывает два типа динамического воздействия, одно стремительно толкает ее

вперед, делая берега несоединимыми, а второе как будто замедляет течение под

напором некой тяги, действующей перпендикулярно ее течению и соединяющей

берега.

Фаркухар

смотрит на воду сверху сквозь щели у него под ногами:

'...

Потом он позволил взгляду побродить по кружащейся в водоворотах воде течения,

бешено несшегося у него под ногами. Кусок танцующей древесины привлек к себе

его внимание, и он проследил за ним вниз по течению. Как медленно он, казалось,

двигался!' (Бирс 1956:88).

Падая

вниз, Фаркухар переходит из одного 'места' в другое и оказывается как раз в той

'магической точке', где динамический импульс собирания взаимодействует с пучком иных сил, организующих иное

'место'.

Галлюцинация

Фаркухара вызывается тем, что сам он воплощает ту силу (силу падающего тела),

которая позволяет ему на мгновение как бы совпасть с динамическими потоками,

организующими переход из 'места' в 'место'. Все его тело становится, подобно мосту

или реке, не просто пребывающим в пристанище, но именно стягивающим,

растягивающим, деформирующим импульсом, который и позволяет ему 'стать' рекой,

воздухом, лесом, перестать быть пребывающим

телом. Смерть Фаркухара описана именно как динамический вихрь, как

взаимодействие энергий и сил:

'Острые,

пронизывающие боли, казалось, стрельнули из его шеи вниз через каждый фибр его

тела и членов. Эти боли, казалось, вспыхивали вдоль ясно обозначенных линий

разветвлений и били с невероятно быстрой периодичностью. Они казались подобными

потокам пульсирующего огня, нагревающего его до невыносимой температуры. Что же

касается его головы, он не сознавал ничего, кроме чувства наполненности,

переполненности' (Бирс 1956:91).

Фаркухар

преображается в тело, напоминающее реку. Боли бегут по неким линиям тела и его

разветвлениям, как по руслам, они бьются с периодичностью волны. Голова его

наполняется, переполняется. И именно динамическое абстрагирование тела и

позволяет ему пережить казнь как галлюцинаторное погружение в воду Бирс

чрезвычайно подробен в своих описаниях галлюцинации воды.

13

Фаркухар,

например, 'почувствовал волны на своем лице и услышал отдельные звуки их

ударов' (Бирс 1956: 93). Но эти звуки лишь повторяют извне периодическую

пульсацию боли, ощущаемую им первоначально изнутри.

Это

превращение внутреннего во внешнее, а внешнего во внутреннее, превращение по

существу и являющееся обменом между человеком и местом, завершается погружением

Фаркухара в водоворот, в котором он претерпевает последнюю динамическую метаморфозу,

как бы вообще лишающую его автономного тела:

'Вдруг

он почувствовал, как его завертело вокруг и вокруг, и он стал вращаться как

волчок. Вода, берега, леса, теперь уже далекий мост, форт и люди - все

смешалось и смазалось. Предметы были представлены лишь их цветами; круговые

горизонтальные полосы цвета - вот все, что он видел. Он попал в водоворот и

несся вперед и вращался с такой скоростью, что испытывал головокружение и

тошноту' (Бирс 1956: 96).

Телесная

метаморфоза, развоплощение персонажа и его отделение от первоначального места и

первоначального времени происходит в этом пароксизме вращения, которое

напоминает машину. Здесь буквально возникает иное, нематериальное тело, которое

может двигаться по некой иной временной оси. Это возникновение, рождение нового тела перекликается с

впечатлением Леонардо, зарегистрированным в его записях. Леонардо утверждал,

что однажды видел над водой столб взвихренного ветра, образовавший на

поверхности воды водоворот, а в воздухе симулякр человека (Леонардо 1954: 765).

Любопытно, конечно, что сам момент этого магического развоплощения, этой высшей

'деформации' описывается через оппозицию движущегося глаза и неподвижных

объектов вокруг, которые постепенно теряют материальность, как бы растекаясь

вокруг вращающегося тела цветовыми полосами - поверхностями. При этом то, что

первоначально задается как движение, - мелькание неподвижных объектов на

берегу- постепенно перерастает в неподвижность - мираж горизонтальной круговой

ленты. Время парадоксальным образом останавливается как раз в центре бешено

вращающегося водоворота.

Фаркухар

не просто погибает, трансформируется, он и возрождается. Вода выбрана для этого

не случайно. Она - мифологическая стихия смерти и рождения. А как показали

психоаналитические исследования, погружение в воду может пониматься как

возвращение в материнское лоно - то есть как исчезновение, смерть и рождение

одновременно.

Шандор

Ференци совершенно однозначно связывает мотив спасения из воды или плавания в

воде с репрезентацией рождения или совокупления (Ференци 1938: 48). С темой

рождения, конечно, связана и распространенная ассоциация женского тела с водой

(Теве-

14

ляйт

1987). В рассказе Бирса, разумеется, не трудно обнаружить традиционную для

психоанализа связь между смертью, оргазмом и возрождением. Меня же в данном

случае, однако, интересует не эта устойчивая символическая связь, а нечто

противоположное. Превращение места, динамическая трансформация самого процесса

собирания, производимая бирсовской 'машиной казни', позволяет остановить время,

вводит тело в такие отношения с пространством, которые можно описать как

выпадение из 'места', растворение в потоке и удвоение - тело как бы отделяется

от самого себя и начинает существовать в ином пространстве-времени.

Время,

конечно, играет в рассказе Бирса принципиальную роль. Его мотив вводится и

усиленным до неузнаваемости звуком тикающих часов, и вторящим ему ритмическим

биением волн. Да и сама река, разумеется, является традиционной метафорой

временного потока. Падение Фаркухара не только меняет взаимоотношение 'мест',

но и останавливает движение времени. Оно вторгается в поток, в непрерывность

мощным толчком, разрывом. Оно выделяет момент, мгновение, остановку в движении

времени.

Бодлер

в эссе 'О сущности смеха' ('De l'essence du rire') анализирует ситуацию

человека, который падает на улице, а через мгновение начинает смеяться над

самим собой, над собственной неловкостью:

'Человек,

смеющийся над собственным падением, - совсем не тот, кто падает, если конечно,

он не является философом и не приобрел привычное умение быстро удваиваться и

присутствовать в качестве незаинтересованного зрителя при проявлении его

собственного Я' (Бодлер 1962: 251).

Падение

действует, 'удваивая' человека, позволяя ему занять по отношению к самому себе

внешнюю позицию наблюдателя. Поль де Ман подчеркивает, что у Бодлера

'разделение субъекта в множественности сознаний имеет место в непосредственной

связи с падением' (Де Ман 1983: 213). Сартр заметил по поводу эпилептического

припадка (имитации смерти) и падения, пережитых Флобером в 1844 году:

'В момент, когда Флобер обрушивается на пол экипажа, он находится в ином месте, в мысль его

вторгается фантасмагория, дистанцирующая его от настоящей реальности: он

становится всецело воображаемым' (Сартр 1991:66).

Сартр

указывает, что падение производит во Флобере своего рода психическую

диссоциацию, отделение от себя самого. И это раздвоение в падении связано с

тем, что в падении Флобер превратился в пассивную массу, как бы отделенную от

собственной воли и отчужденную вовне. Сартр пишет о проявившемся в падении

15

'желании

упасть, стать единым с землей или водой, с изначальной пассивностью материи, с

минеральностью...' (Сартр 1991:86).

Падение оказывается толчком вспять, к инертной материи еще до

органической жизни. Падение как будто останавливает время, позволяет ему

двигаться назад, оно создает ту самую фикцию мгновения (как остановленного

времени), в котором два 'Я',

принадлежащие к разным временным пластам, как будто встречаются. Речь идет о

преодолении времени в неком движении вспять, которое есть нечто иное, как повторение

(см. Мельберг 1980).

Падение

у Бодлера работает как смех, позволяющий субъекту раздваиваться:

'Смех - это выражение двойного или противоречивого чувства; вот

почему возникает конвульсия' (Бодлер

1962:253).

Конвульсия

в данном случае оказывается знаком остановки, разрыва в непрерывности,

мгновения, повторения. Становление 'Я' как будто прерывается падением, и этот

перерыв выражается в конвульсии как неком знаке насилия над телом, к которому

приложены силы, 'останавливающие' время.

Падение Фаркухара описывается именно как останавливающее время. Вращения водоворотов, в которые он

попадает в своем воображении, лишь выражают неожиданное преодоление линейности,

поворот времени вспять. И действительно, в последнем предсмертном видении герою

чудится, что он возвращается в свой дом и видит свою жену. Речь идет о

воспоминаниях, приобретающих остроту восприятия. В одной из своих ранних статей

'Криптомнезия' (Cryptomnesia) Карл Густав Юнг заметил, что воспоминания,

погребенные в Бессознательном, могут всплыть в сознании либо под шоковым

воздействием скорости, разрушающей автоматизмы сознания, либо в момент

предсмертной дезинтеграции последнего:

'Когда

мозг умирает и сознание распадается <...> фрагментарные воспоминания

могут воспроизводиться с массой

предсмертного мусора. То же самое происходит и при безумии. Я недавно

наблюдал случай навязчивого говорения у слабоумной девочки. Она без умолку

часами говорила о всех тех, кто за ее жизнь следил за ней, в том числе и об их

семьях, детях, расположении их комнат, описывая все подряд до самой невероятной

детали - потрясающее действо, по-видимому неподвластное волевому припоминанию'

(Юнг 1970:105).

У

Бирса это возвращение во времени назад, это повторение, это превращение

внутреннего (воспоминаний) во внешнее (восприятие) включены в функционирование

конструкции и в пространственном смысле сводятся к 'смене места'. Метаморфозы

производятся динамикой тела внутри конструкции. Я называю такую кон-

16

струкцию

'машиной' и говорю о сочетании моста, берегов, реки и тела как о некой 'машине

казни', воздействующей на телесность (подробному анализу работы 'машины казни'

будет посвящено специальное исследование, над которым я работаю).

Речь

идет о процессах, которые я отношу к сфере деформации. Процессы эти прежде всего фиксируются в чисто телесных

изменениях, в деформациях в самом прямом физическом смысле. Тело падает,

вытягивается, сквозь него проходят потоки энергии и ее пульсации, тело

обрушивается в воду, приводится во вращение, 'растворяется' в воде, неподвижные

предметы 'смазываются' и т. д. Следы этих силовых воздействий можно описать как

диаграммы.

Описание

этих следов и их анализ занимает значительное место в этой книге. Я не

намеревался создать какую-либо стройную все-объясняющую теорию. Я давно отказался

от поиска подобных фантомов. При этом, не стремясь к систематичности, я не

старался избегать теоретизирования. Впрочем, под этим словом я понимаю сегодня фрагментарную рефлексию.

Книга

писалась в разное время и в разных странах. Начата она была в России, а

завершена в США, где сделана большая ее часть. Первые варианты большинства глав

публиковались в виде статей в периодике. Правда, для книги все главы были

переработаны, а некоторые переписаны почти до неузнаваемости. В соответствии с

принятым ритуалом, укажу на место их первоначальных публикаций.

Глава

третья: Труды по знаковым системам, вып. 25, Тарту, 1992.

Глава

четвертая: 'Новое литературное обозрение', ? 7, 1994; сильно сокращенный

английский вариант: 'New Formations', 22, 1994.

Глава

пятая: 'Киноведческие записки', ? 15, 1992; английский вариант: 'October', 64,1993.

Глава

шестая: Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Москва - Рига, 1994.

Глава

седьмая: 'Киносценарии',

? 5, 1991; английский вариант: 'The Drama Review', 143, 1994; французский

вариант в книге: Vers une theorie de 1'acteur. Colloque Lev Koulechov. Sous

la direction de Francois Albera. Lausanne,

1994.

Глава

восьмая: 'Киноведческие записки', ? 20,1993/1994.

Считаю

своим приятным долгом поблагодарить тех людей, которые оказывали мне помощь или

поддерживали, как говорится, морально. В последние годы я был связан в России в

основном с группами единомышленников, собравшихся вокруг нескольких изданий.

Первое - журнал 'Киноведческие записки', с которым меня связывает многолетнее сотрудничество в

мою бытность киноведом. Тем, кто издает этот журнал, я многим обязан. На его

страницах опубликованы первые варианты двух глав этой книги. 'Киноведче-

17

ские

записки' выпустили в свет мою первую монографию 'Видимый мир', где речь шла о

репрезентации тела. Особую благодарность я выражаю Александру Трошину, Нине

Дымшиц, Ирине Шиловой, Нине Цыркун. Вторая группа - московские философы, с

которыми мы затеяли в Москве серию книг 'Ad

Marginem'. Моя вторая книга 'Память

Тиресия' была издана в этой серии. Для 'Ad

Marginem' я готовлю сейчас дилогию

'Физиология символического'. Три человека постоянно поддерживали меня в моей

работе. Это Валерий Подорога, общение с которым было чрезвычайно стимулирующим

интеллектуальным фактором, Лена Петровская и Саша Иванов. Всем им я выражаю

глубокую благодарность. Третья группа, с которой я нахожусь в постоянном

контакте, сосредоточена вокруг журнала 'Новое литературное обозрение'. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить главного

редактора этого журнала и друга Ирину Прохорову. Особая благодарность первому

читателю этой книги и ее редактору Сергею Зенкину. Последние несколько лет я

преподаю в Нью-йоркском университете. Многое из того, что вошло в книгу,

обсуждалось с группой аспирантов этого университета, которым я многим обязан,

которых люблю, но перечислять которых поименно было бы слишком долго. И,

наконец, я должен выразить свою благодарность персоналу и администрации Центра

гуманитарных исследований Поля Гетти в Лос-Анджелесе, создавших превосходные

условия для работы над шестой главой книги. Работа над книгой связана для меня

с радостным событием - рождением дочери Анны, которой я и посвящаю эту книгу.

Глава 1. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ

1. Тело как зеркало сказа

Борис

Эйхенбаум начинает свою статью 'Как сделана "Шинель" Гоголя' с

описания того, как читал свои произведения сам Гоголь - декламационно, особенно

подчеркивая ритм, интонацию, жест. Описание гоголевской писательской декламации

позволяет Эйхенбауму сделать вывод, принципиальный для общего понимания

гоголевского творчества: данный тип повествования является 'сказом':

'...Сказ

этот имеет тенденцию не просто повествовать, не просто говорить, но мимически и

артикуляционно воспроизводить - слова

и предложения выбираются и сцепляются не по принципу только логической речи, а

больше по принципу речи выразительной, в которой особенная роль принадлежит

артикуляции, мимике, звуковым жестам и т. д. < ...> Кроме того, его речь

часто сопровождается жестами <...> и переходит в воспроизведение, что заметно и в письменной ее форме' (Эйхенбаум

1969: 309. - Выделено мною).

Эйхенбаум

определяет гоголевский сказ как 'мимико-декламационный' (Эйхенбаум 1969: 319),

подчеркивает второстепенное значение 'анекдота' для Гоголя. Миметизм текста

направлен совсем в иную сторону. Правда, в цитированном фрагменте Эйхенбаум

сохраняет подчеркнутую неопределенность по поводу отмечаемой им миметической

функции: текст 'имеет тенденцию мимически и артикуляционно воспроизводить',

речь 'переходит в воспроизведение'... Что, собственно, имеется в виду?

Эйхенбаум выражается с намеренным нарушением принятых в русском языке норм:

воспроизводить

- что? в воспроизведение - чего? На эти вопросы он не дает прямого ответа.

И

все же понятно, что текст Гоголя в своих жестах, ужимках, гримасах имитирует

ситуацию собственного производства, причем не как письменного, но как устного

текста1. Эйхенбаум вынужден ввести в

описываемую им ситуацию образ автора как актера: '...не сказитель, а

исполнитель, почти комедиант скрывается за печатным

_____________

1 Методологические

последствия такого фоноцентризма рассмотрены в статье: Липецкий 1993.

19

текстом

"Шинели"' (Эйхенбаум 1969: 319). Поправка здесь весьма характерна -

не просто исполнитель, а 'комедиант', со всеми вытекающими отсюда ужимками:

'Личный

тон, со всеми приемами гоголевского сказа, определенно внедряется в повесть и

принимает характер гротескной ужимки или гримасы' (Эйхенбаум 1969:320).

Или

в ином месте: 'Получается нечто вроде приема 'сценической иллюзии'...'

(Эйхенбаум 1969: 320)

Неопределенность

эйхенбаумовского 'воспроизведения' объясняется парадоксальностью ситуации

'мимико-декламационного сказа'. Материя сказа с ее интонационной

возбужденностью, 'звуковыми жестами' и маньеристской орнаментальностью является

зеркалом, в котором отражается 'физика' самого сказителя, его телесность в

самом непосредственном смысле этого слова. При этом сказитель особенно ничего и

не рассказывает, история его не интересует. Он как бы стоит на некой невидимой

сцене, и тело его движется, мимирует. Он - комедиант, не производящий ничего,

кроме комедиантства. Он напоминает мима Малларме, который, по выражению Жака

Деррида, 'мимирует референтность. Это не имитатор, он мимирует имитацию'

(Деррида 1972: 270).

В

этом смысле воображаемое тело 'исполнителя' - не выразительное тело, оно ничего

определенного не выражает, оно просто вздрагивает, колышется, дергается2. Тела гоголевских персонажей ведут себя сходно

с воображаемым телом мимирующего исполнителя-автора. Они как бы зеркально

воспроизводят его.

Валерий Подорога утверждает, например, что процесс чтения вообще может

быть сведен к бессознательному мимированию, к телесному поведению,

доставляющему читателю почти физиологическое удовольствие. Чтение понимается им

как телесное перевоплощение:

'Мы читаем, пока испытываем удовольствие. Мы продолжаем читать не потому, что все лучше и лучше понимаем (скорее мы в момент чтения вообще ничего не

__________

2 Псевдо-Лонгин утверждал, что

конвульсивный строй речи с явной нарушенностью 'нормального' развертывания

может имитировать смерть или ужас, то есть явление или аффект, в значительной

степени выходящие за пределы репрезентируемого. 'Возвышенное' (непредставимое)

в данном случае вообще отчасти снимает проблему референции. Конвульсивность

слога отсылает к непредставимому: 'В словах "из-под смерти" он

[Гомер] соединил обычно несочетаемые предлоги различного происхождения и,

нарушив привычный ритм стиха, словно скомкав его под влиянием неожиданного

бедствия, извлек на поверхность самое бедствие, а весь ужас опасности отчеканил

и запечатлел неожиданный оборот "уплывать из-под смерти"'. - О

возвышенном 1966: 25. Гомер в данном примере прибег к слиянию Двух предлогов hupo и ek в выражение 'hupek tanatoio' - 'из-под смерти' в переводе

Чистяковой. Анализ этого фрагмента из Псевдо-Лонгина см. Деги 1984: 208-209.

20

понимаем),

а потому, что наша ограниченная телесная мерность вовлекается в текстовую

реальность и начинает развиваться по иным законам, мы получаем, пускай на один

миг, другую реальность и другое тело (вкус, запах, движение, жест).

Удовольствие зависит от этих перевоплощений, от переживания движения в

пространствах нам немерных <...>. Читаемый текст - это своего рода

телесная партитура, и мы извлекаем с ее помощью музыку перевоплощения...'

(Подорога 1993:141)

Если

понимать процесс чтения как 'психомиметический процесс' (выражение Подороги),

то текст может быть почти без остатка сведен именно к статусу 'телесной

партитуры'. Подорога так описывает работу текста Достоевского (хотя, без

сомнения, эту характеристику можно отнести и к Гоголю):

'...Достоевский

в своих описаниях движения персонажей не видит, что он сам описывает, он только

показывает, что эмоция 'любопытство' определяется некоторой скоростью

перемещения тела Лебедева в пространстве, ею же создаваемом, именно она

сцепляет ряд глагольных форм, которые, будучи неадекватны никакому реальному

движению тела, тем не менее создают психомиметический эффект переживания тела,

захваченного навязчивым стремлением вызвать в Другом встречное движение и тем

самым снять эмоциональное напряжение психомиметическим событием' (Подорога

1994: 88). Действия персонажей, по мнению Подороги, только усиливают

миметический эффект письма, глагольных форм, синтаксических конструкций. В

мире, описываемом Подорогой, действуют скорости. Писатель торопится писать,

персонаж спешит, потому что заряжен динамическим импульсом самого письма, да и

нужен автору только для того, чтобы динамизировать форму, читатель резонирует в

такт этим скоростям и напряжениям.

В

результате фундаментальный 'активный слой' текста существует до понимания,

помимо понимания. Более того, он действует тем сильней, чем ниже уровень

понимания, тормозящего действие внутритекстовых скоростей. Но даже если

принимать с оговорками разработанную Подорогой картину текстового миметизма,

нельзя не согласиться с тем, что миметизм принципиально противоположен

пониманию и располагается в плоскости телесности и физиологии. Именно это и

делает его 'автореферентным'. Тело лишь резонирует в такт себе самому.

Впрочем,

можно рассматривать психомиметический процесс не столько как противоположный

пониманию, сколько как некий 'регрессивный' процесс, пробуждающий некий иной

архаический тип понимания, названный, например, немецким психологом Хайнцем

Вернером 'физиогномическим восприятием'. По мнению Вернера,

21

на

ранних этапах развития психики взаимодействие между субъектом и объектом

принимает динамическую форму. Движущийся объект вызывает на этой стадии прежде

всего моторно-аффективную реакцию, ответственную за интеграцию субъекта в

окружающую среду. Но сама эта среда в таком контексте понимается как нечто

динамическое и пронизанное своего рода 'мелодикой' Вернер пишет:

'Подобная

динамизация вещей, основанная на том, что объекты в основном понимаются через

моторное и аффективное поведение субъекта, может привести к определенному типу

восприятия. Вещи, воспринимаемые таким образом, могут казаться 'одушевленными'

и даже, будучи в действительности лишенными жизни, выражать некую внутреннюю

форму жизни' (Вернер 1948: 69). Незатухающая динамика таких объектов - а к ним

могут относиться и тела литературных персонажей - придает этим объектам

странную амбивалентность: 'одушевленность' здесь всегда просвечивает через

механическую мертвенность чистой моторики. К Гоголю это относится в полной мере.

Юрий

Манн, рассматривая образы гоголевской телесности, обратил внимание на некоторые

повторяющиеся стереотипные ситуации - прежде всего пристальное внимание Гоголя

к сценам сна и могучего гиперболического храпа, а также к сценам еды. Манн

приводит характерное описание сна Петра Петровича Петуха из второго тома 'Мертвых душ':

'Хозяин,

как сел в свое какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная

собственность его, превратившись в кузнечный мех, стала издавать, через

открытый рот и носовые продухи, такие звуки, какие редко приходят в голову и

нового сочинителя: и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый гул, точный

собачий лай' (Манн 1988: 151; Гоголь 1953, т. 5: 312).

Петух

в данном случае являет такое же тело, как тело комедиантствующего автора Он

совершенно бессознателен, в его поведении нет никакой экспрессивности, потому

что ему нечего выражать, он чистая физиология, сведенная к механике ('кузнечный

мех'). Это механическое тело как будто что-то имитирует - музыкальные

инструменты, собачий лай, - но имитатором оно не является. Тело Петуха

имитирует референциальность, в действительности, конечно, не отсылая ни к

собачьему лаю, ни к барабану и флейте. Еда и связанные с ней физиологические

ужимки также не экспрессивны Мы имеем дело не со знаками, отсылающими к

какому-то внутреннему 'содержанию', но с телесными знаками, отсылающими к самой

же физиологии и механике тела. Речь, по существу, идет о регрессии таких тел на

чисто моторный, бессознательный уровень поведения, пробуждающий у читателя

'физиогномические восприя-

22

тие'

и создающий эффект одушевленности и неодушевленности одновременно.

Звуковое

минирование в данном случае превращается в нечто механическое, внешне-телесное.

В пределе даже воображаемое тело рассказчика может превратиться в машину.

Гоголь, возникающий из конвульсий его сказа, - это по существу 'машина-Гоголь'

с программой своих уверток, с ограниченным репертуаром телесной механики3. Показательно поэтому, что, по мнению

Эйхенбаума, его персонажи говорят языком, 'которым могли бы говорить

марионетки'(Эйхенбаум 1969: 317). Машина исполнителя отражается в машинах

персонажей.

Когда

Эйхенбаум определяет Гоголя как 'исполнителя', а не как автора, он как будто

предполагает, что писатель воспроизводит некий предсуществующий текст, а не

создает новый. Такая ситуация имеет смысл лишь в контексте телесного машинизма

как генератора текста. Действительно, несмотря на сложный конгломерат движений,

включенных в телесные содрогания Петуха, они следуют механике 'кузнечного

меха', то есть воспроизводятся без изменений в каждом новом цикле. Движение

Петуха, несмотря на всю его кажущуюся изощренность, в действительности

зафиксировано в некой неотвратимой, почти статической повторяемости.

Этим

'машинизмом' объясняется и частый упрек в мертвенности гоголевских персонажей,

которые 'ничего не выражают'. Процитирую известное наблюдение Василия Розанова, буквально

формулирующее поэтику Гоголя в терминах 'физиогномического восприятия':

'Он был гениальный живописец внешних форм, и

изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую

жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами

ничего в сущности не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их'

(Розанов 1989: 50)4.

Замечание

Розанова любопытно тем, что ставит знак равенства между жизненностью и

скульптурностью, между крайней степенью правдоподобия и отчужденностью движения

в камне.

Георг

Зиммель, анализируя творчество Родена как скульптора 'становящейся' телесности,

так описывал процесс его работы:

____________

3 Томмазо Ландольфи в рассказе 'Жена

Гоголя' придумал загадочную жену русского писателя - в виде резиновой куклы,

вернее надувного шара, которому он придал форму, полностью отвечавшую его

желанию - Ландольфи 1963. Фантазия Ландольфи может быть отчасти отнесена и к

телу самого Гоголя, увиденного в эйхенбаумовской перспективе

4 Андрей Белый идет еще дальше. 'И

самый страшный, за сердце хватающий смех, звучащий, будто смех с погоста, и все

же тревожащий нас, будто и мы мертвецы, - смех мертвеца, смех Гоголя!' - Белый

1994 361

23

'Роден утверждает, что он привык

разрешать натурщикам принимать позы по их собственному капризу. Неожиданно его

внимание сосредоточивается на особом повороте или выверте члена, неком изгибе

бедра, сгибе руки или растворе сустава. И он фиксирует в глине только это

движение этой анатомической части, не лепя всего остального тела. Затем, часто

через большой промежуток времени, перед ним начинает вырисовываться некая

глубинная интуиция всего тела. Он видит его в характерной позе и мгновенно и

твердо знает, какой из возможных многочисленных этюдов пригоден для него' (Зиммель

1980:129).

Роден

как будто исходит из абсолютного правдоподобия, он не навязывает своей воли

натурщикам, а следует их капризу. Однако затем зафиксированная им

натуралистическая деталь отрывается от тела, автономизируется и помещается в

совершенно иной телесный контекст. Это новое тело, данное Родену в интуиции,

интересно тем, что оно позволяет окончательно интегрировать анатомический

фрагмент в некую иную ситуацию. 'Выверт члена' находит для себя такое тело,

которое придает капризу этого выверта все черты закономерности.

Гоголь,

конечно, работает в ином материале. Но 'выверты членов' его персонажей,

совершенно, казалось бы, автономные и почти марионеточные, приобретают черты

закономерности от их механической повторности. Скульптурность Гоголя - это также

включение странной, но жизнеподобной анатомической детали в структуру телесной

машины.

Существенным

следствием автомимесиса, 'автореференции' является парадоксальное снятие

эйхенбаумовского фоноцентризма. Эйхенбаум считал, что фонетическая, звучащая

речь предшествует письменной, что она является перворечью гоголевского текста,

задающей всю его смысловую структуру. В действительности же звуковой жест,

интонация лишь вписаны в моторику письменного текста и отсылают не столько к

звучащему слову, сколько к мимической моторике 'исполнителя'. Если представить

себе процесс генерации гоголевского текста по Эйхенбауму, то вначале мы будем

иметь кривляющегося комедианта, чьи ужимки каким-то образом отражаются в

интонации его речи, чтобы затем зафиксироваться в неровностях и конвульсиях

письма и в конце концов преобразиться в марионеточное подергивание персонажей.

Первичным во всей этой сложной миметической цепочке, транслирующей и

перекодирующей телесную моторику 'исполнителя', будет немая гримаса, передергом

своим обозначающая иллюзию референциальности. Звучащая речь здесь - не более

как один из этапов миметической трансляции.

Гоголь,

между прочим, в 'Шинели' поместил

сцену мимирова-

24

ния

Башмачкина, переписывающего доверенный ему документ. Гоголь как будто наделяет

Башмачкина миметической чувствительностью к извивам письма, вовсе не

предполагающим наличия звукового слоя:

'Там,

в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир.

Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до

которых если он добирался, то был сам не свой:

и

подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось,

можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его' (Гоголь 1952, т.

3:132)5. Подобная мимическая соотнесенность

с письменным текстом позволила Андрею Синявскому увидеть в этой сцене описание

творчества самого Гоголя, склонившегося над бумагой так, чтобы 'трепет и

мимика' склоненного над бумагой лица оживляли воображаемый мир, отражаясь в

нем:

'Склоненный

над рукописью автор, как верховное божество творимого из-под пера его

микромира, вступает в таинственную игру с оживающими фигурами, сплошь состоящую

из шутливого подбадривания и подтрунивания и воспроизводящую на бумаге

священное лицедейство создателя, его мимическую активность, отраженную в

зеркале текста. Авторские переживания в этом процессе миротворения напоминают

часы переписывания у Акакия Акакиевича. Представим на минуту, что буквы,

которые тот вдохновенно выводит, суть герои и события сцены, - и мы получим

подобие Гоголя, подобие Бога, создающего свет раскатами благодатного смеха'

(Терц 1992:84).

Синявский

буквально видит отражение в тексте мимической игры склоненного над ним лица

Гоголя. Правда, его сравнение с Акакием Акакиевичем выглядит несколько натянутым,

хотя бы потому, что Башмачкин совершенно не похож на творящего Бога. Он

действует исключительно как машина и оказывается даже неспособным 'переменить

заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье' (Гоголь

1952, т. 3: 132) Его мимические реакции возникают вне всякого смысла, как чисто

рефлекторные конвульсии, когда он 'добирался' до 'некоторых букв'.

Сравнение

Гоголя с Башмачкиным может быть справедливым только в одном случае: если

предположить, что Бог действует через

_________

5 Этот эпизод 'Шинели', вероятно,

как-то соотнесен с собственной страстью Гоголя к каллиграфическому

переписыванию А Т Тарасенков вспоминал 'Гоголь любил сам переписывать, и

переписывание так занимало его, что он иногда переписывал и то, что можно было

иметь печатное У него были целые тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его

рукой были написаны большие выдержки из разных сочинений' - Тарасенков 1952 513

25

тело

Гоголя как через автомат, что писатель лишь корчится как марионетка под

воздействием высших сил, что он не творит, но действительно 'переписывает'

некий предсуществующий текст. В таком случае тело писателя удваивается неким

сократовским демоном. Мне еще предстоит вернуться к удвоению мимирующего тела,

пока лишь констатирую эту странную и не затрагивающую сознания миметическую

реактивность, которой сам Гоголь, по-видимому, придавал особое значение.

Идею

гоголевского раздвоения высказал в статьях о 'Мертвых душах' 1842 года С. П.

Шевырев:

'Смех

принадлежит в Гоголе художнику, который не иным чем, как смехом, может забирать

в свои владения весь грубый скарб низменной природы смешного; но грусть его

принадлежит в нем человеку. Как будто два существа виднеются нам из его романа:

Поэт, увлекающий нас своей ясновидящею и причудливою фантазиею, веселящий

неистощимою игрою смеха, сквозь который он видит все низкое в мире, - и

человек, плачущий и глубоко чувствующий иное в душе своей в то самое время, как

смеется художник. Таким образом в Гоголе видим мы существо двойное, или

раздвоившееся; поэзия его не цельная, не единичная, а двойная, распадшаяся'

(Шевырев 1982:56).

Анализ

Шевырева произвел сильное впечатление на Гоголя и вполне совпал с собственным

самоощущением писателя6. Гоголь

целиком приемлет определение себя как 'двойного существа'7.

Раздвоение

отражается и в гоголевской концепции двух типов смеха, связанных с разными

типами миметизма и телесного поведения. Еще за шесть лет до статьи Шевырева, в

'Петербургских записках 1836 года' Гоголь теоретизировал по поводу двух видов

смеха - 'высшего', просветляющего, и 'низшего':

___________

6 Гоголь реагирует на статьи Шевырева

необычайно патетически. Он пишет ему 18 февраля 1843 года. 'Не могу и не в

силах я тебе изъяснить этого чувства, скажу только, что за ним всегда следовала

молитва, молитва, полная глубоких благодарностей богу, молитва вся из слез. И

виновником их не раз был ты И не столько самое проразуменье твое сил моих как

художника, которые ты взвесил эстетическим чутьем своим, как совпаденье душою,

предслышанье и предчувствие того, что слышит душа моя Выше такого чувства я не

знаю, его произвел ты Следы этого везде слышны во 2-й статье твоего разбора

"Мертвых душ", который я уже прочел несколько раз' (Гоголь 1988, т.

2. 294-295).

7 Общим местом стало

понимание гоголевских персонажей как воплощений 'собственных гадостей'

писателя, как бы зеркальных отражений низменного в нем самом При этом сам

Гоголь указывал, что изживает в персонажах низменное в себе, таким образом

производя себя 'высокого'. См. Жолковский 1994: 70-77. Переход Гоголя из низменного

в возвышенное, таким образом, весь осуществляется через раздвоение,

составляющее характерную черту гоголевского мира См Фенгер 1979: 236.

26

'...Комедия

строго обдуманная, производящая глубокостью своей иронии смех, - не тот смех,

который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот

также смех, который движет грубою толпой общества, для которого нужны

конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный

смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души,

пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и

производится только высоким умом' (Гоголь 1953, т. 6:111).

Высший

смех здесь определяется Гоголем через странный оксюморон. Он 'исторгается невольно' и 'свободно', при этом он рождается 'из спокойного наслаждения'. В

этой формуле очевидны разные ее истоки. 'Спокойное наслаждение' и 'высокий ум',

вероятно, восходят к шиллеровскому определению комедии, задача которой -

'зарождать и питать в нас <...> душевную свободу' (Шиллер 1957:418-419).

Идея

же 'живительного', 'электрического' смеха, который 'исторгается невольно и

неожиданно', восходит к Канту. Согласно Канту, 'смех есть аффект от внезапного

превращения напряженного ожидания в ничто' (Кант 1966: 352). Когда некое

напряжение разряжается в ничто, на смену напряжению приходит расслабление,

которое выражается и в телесной конвульсии. Кант настаивает на целительности

таких телесных содроганий:

'В

самом деле, если допустить, что со всеми нашими мыслями гармонически связано и

некоторое движение в органах тела, то нетрудно будет понять, каким образом

указанному внезапному приведению души то к одной, то к другой точке зрения для

рассмотрения своего предмета могут соответствовать сменяющиеся напряжения и

расслабление упругих частей наших внутренних органов, которое передается и

диафрагме (подобное тому, какое чувствуют те, кто боится щекотки); при этом

легкие выталкивают воздух быстро следующими друг за другом толчками и таким

образом вызывают полезное для здоровья движение; и именно оно, а не то, что

происходит в душе, и есть, собственно, причина удовольствия от мысли, которая в

сущности ничего не представляет' (Кант 1966: 353-354).

Таким

образом, 'живительный' смех у Канта совершенно противостоит идее свободы, он

действует помимо воли человека и именно через те конвульсии, которые Гоголь

относил к сфере 'низменного смеха'. Оппозиция между свободным и принудительным,

спокойным, светлым и мучительно-конвульсивным, становится существенной для

гоголевского творчества и его интерпретации критикой. Иван Сергеевич Аксаков в

некрологе Гоголю буквально опи-

27

сывает

писателя как своеобразную машину по трансформации конвульсивного в

созерцательное и спокойное:

'Пусть

представят они себе этот страшный, мучительный процесс творчества, прелагавший слезы в смех, и лирический жар любви и

той высокой мысли, во имя которой трудился он, - в спокойное, юмористическое

созерцание и изображение жизни. Человеческий организм, в котором вмещалась эта

лаборатория духа, должен был неминуемо скоро истощиться...' (Аксаков 1981: 251)

Сама смерть писателя понимается как результат такой титанической работы. Гоголь

преобразует слезы в смех ценой телесных усилий, позволяющих в конце концов

достичь высшей безмятежности созерцательного покоя. Конвульсивное как будто

гасится, поглощается телом, разрушающимся от постоянного с ним соприкосновения.

Писательское тело работает как энергетическая, силовая машина. Эту работу

Аксаков понимает именно как телесный подвиг.

Отношения

Гоголя с читателями в такой перспективе тоже могут описываться как странное

соотношение смеющихся читательских тел и спокойного, бесстрастного

писательского тела, взирающего на них сверху и преодолевающего в себе

миметическую заразительность смеха. Во время своего позднего богоискательского

периода писатель счел необходимым высказаться по поводу театра, искусства

подражания par excellence, которому сам он служил верой и правдой долгие годы.

Статья была вызвана традиционно негативным взглядом христианской церкви на

театр и была своеобразной попыткой оправдания. Называлась она 'О театре, об

одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности'. Гоголь здесь

противопоставляет два типа театра, соотносимые с двумя типами смеха. Первый тип

театра - позитивный, который он сравнивает с церковной кафедрой и который

строится на принципе сопереживания, когда толпа 'может вдруг потрястись одним

потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом'

(Гоголь 1992: 98)8. Этому 'высшему'

театру противопоставляется театр 'всяких балетных скаканий' (по существу, театр

конвульсий):

'Странно

и соединять Шекспира с плясуньями или плясунами в лайковых штанах. Что за

сближение? Ноги - ногами, а голова - головой' (Гоголь 1992: 98)9. От балета, от оперы общество 'становится

легким и ветреным'. Это осуждение плясунов кажется странным на фоне типичной

гого-

_________

8 Здесь Гоголь, разумеется, совсем не

оригинален, но следует традиционной теории симпатии или эмпатии. См. Маршалл

1988.

9 Тот же мотив встречается в

'Театральном разъезде', где Гоголь вкладывает в уста некоего господина

сравнение драматического автора с танцором. Сравнение это в устах невежды,

разумеется, в пользу танцора: 'Рассудите: ну, танцор, например, - там все-таки

искусство, уж этого никак не сделаешь, что он делает. Ну захоти я, например: да

у меня просто ноги не подымутся. А ведь писать можно не учившись' (Гоголь 1952,

т. 4: 271).

28

левской

преувеличенной моторики с ее танцевальностью и конвульсивностью. Водораздел

между 'высшим' и 'вредным' театрами, проходит, однако, не столько между разными

типами моторики, сколько между разными типами миметизма.

'Балетные

скакания' плохи потому, что они выучены и повторяются чисто механически. Здесь

как бы господствует самая примитивная миметическая форма реактивности. В

'высшем' театре заученности поведения противостоит особый тип реакции. 'Высший'

театр целиком строится вокруг 'высшего' актера, которого Гоголь называет

'мастером':

'Покуда

актеры не заучили еще своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего

актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается правды и

естественности, как в речах, так и в телодвижениях. Тон вопроса дает тон

ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай простой

вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший человек уже способен

отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него

изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек...'

(Гоголь 1992: 103).

Таким

образом, позитивный театр - тоже миметичен, но мимесис тут строится иначе. Он

целиком определяется первоартистом, но не в плане механической реактивности, а

неким мистическим способом, 'не зная даже сам каким образом'. Речь идет,

например, о трансляции правды и естественности, но не в категориях

механического копирования движений, а в категориях некой 'эманации', исходящей

от тела 'мастера'. К телу этому в таком контексте предъявляется особое

требование- быть воплощением истины. Истина, излучаемая 'мастером', не может

передаваться телесным копированием его поведения. Она передается мимесисом

особого типа, как бы поверх телесной моторики. Поэтому столь существенно

подавление моторики в теле мастера. Чем ближе тело подходит к передаче

возвышенной идеи, тем более неподвижным оно становится. Конечно, Гоголь не

может назвать в качестве первоартиста Христа, но само родство 'высшего' театра

с церковью делает подобное сближение возможным10.

Речь идет о том, чтобы 'отвечать в такт' и таким образом 'набираться правды'.

Правда постигается в миметическом резонансе мистического толка, существующем по

ту сторону телесного.

В

том же случае, когда телесное движение допускается, резонанс этот предполагает

определенный тип телесной механики, построенный не на простом дублировании

движений, а на своего рода сбое,

_________

10 В 1844 году Гоголь посылает С Т.

Аксакову, М П. Погодину и С П. Шевыреву экземпляры 'Подражания Христу' Фомы

Кемпийского с призывом следовать этой книге См Гоголь 1988, т 2. 302.

29

неадекватности.

Речь идет о миметическом устройстве с нарушенной телесной непосредственностью.

Вот

как работает это устройство в знаменитом 'гуманном месте' 'Шинели', где

представлено нравственное перерождение петербургского чиновника, которому

открывается моральная истина в лице жалкого Акакия Акакиевича:

'Только

если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая

заниматься своим делом, он произносил: 'Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?'

И что-то странное заключалось в словах и голосе, с каким они были произнесены.

В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек,

недавно определившийся, который, по примеру других, позволил себе посмеяться

над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все

переменилось перед ним и показалось в другом виде. <... > И закрывал себя

рукой бедный молодой человек, и много раз содрогался...' (Гоголь 1952, т.

3:131-132) В целом сцена, конечно, следует схеме преображения смехового в

высокое (она описывает постепенную метаморфозу 'невыносимой шутки'). Но это

преображение следует определенным телесным законам. Вся описанная здесь цепочка

начинается с того, что нарушается механизированный режим существования

Башмачкина, его обычное переписывание прерывается (его толкают под руку), он

произносит свою знаменитую фразу каким-то 'странным голосом'. Речь идет о

нарушении той автоматизированной механики, которая ассоциируется с 'театром

балетных скаканий'. Толчок под руку как будто пробуждает странное

интонирование, сдвиг в голосоведении. Этот сдвиг (именно странность голоса и

слов) неожиданно останавливают молодого человека, который замирает как пронзенный, включая неподвижность в сюиту движений. И

далее нравственное перерождение шутника выражается в 'странных' жестах -

молодой человек закрывает себя рукой, содрогается.

Перед

нами все та же цепочка 'конвульсий', но производимых механизмом с нарушенным

миметизмом. Подражание здесь проходит через фазу своего рода паралича,

замирания. Конвульсии находятся в прямом соотношении с неподвижным телом

нравственного 'мастера'.

При

этом вся цепочка морального перерождения проходит помимо сознания молодого

человека (ср. с кантовским замечанием о мысли, 'которая в сущности ничего не

представляет'). Одно за другим тела вздрагивают, останавливаются, меняют свою

механику. Нравственное перерождение, описанное в 'гуманном' месте, поэтому

может быть представлено именно как цепочка неадекватных реакций, как миметизм с

нарушенной непосредственностью. Так осуществляется 'высшее' миметическое

постижение 'правды', когда 'всякий наипростейший человек уже способен отвечать

в такт'.

30

2. Смеховой миметизм

Казалось

бы, 'гуманное место' с его моралистическим пафосом и нарушенным миметизмом

противоположно фарсовому, примитивно смеховому типу поведения. В

действительности эта противоположность отнюдь не безусловна. Несмотря на многократно

декларированное неприятие фарса, Гоголь, однако, был весьма чувствителен к

'конвульсиям и карикатурным гримасам природы'. Владимир Набоков, например,

придавал особое значение гоголевскому утверждению, 'что самое забавное зрелище,

какое ему пришлось видеть, это судорожные скачки кота по раскаленной крыше

горящего дома...' (Набоков 1987:176).

Эта

садистическая комедия конвульсий была знакома Гоголю с детства, поскольку в

соседнем с отцовским поместье Дмитрия Прокофьевича Трощинского (бывшего

министра юстиции) среди прочих развлечений (заводилой которых был Василий

Афанасьевич Гоголь) особым успехом пользовались 'проказы' над умопомешанным

священником отцом Варфоломеем:

'Он

был главной мишенью для насмешек и издевательства, а иногда и побоев со стороны

не знавшей удержу толпы. Этого мало: была изобретена особая, часто

повторявшаяся потеха, состоявшая в том, что бороду шуту припечатывали сургучем

к столу и заставляли его, делая разные телодвижения, выдергивать ее по волоску'

(Вересаев 1990:34).

Такого

рода 'потехи' - чистая комедия конвульсий, в которой нет ничего смешного, кроме

нелепых телодвижений. Но сама непредсказуемая нелепость таких движений отчасти

(хотя бы чисто формально) сходна с телесной хореографией 'гуманного места',

хотя существо ее, конечно, принадлежит 'низменному', примитивно-миметическому.

Показательно,

что Гоголь превращает Чичикова в генератора такого рода примитивного (в том

числе и смехового) миметизма. Перед балом в городе N он упражняется перед

зеркалом:

'Целый

час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось

сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то

почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки;

отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков,

отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он

сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами

и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один,

чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не

заглядывает в щелку. Наконец он

31

слегка

трепнул себя по подбородку, сказавши: 'Ах ты, мордашка эдакой!', и стал

одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во время одевания:

надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною

ловкостью и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело