К 100-летию со дня рождения

К 100-летию со дня рождения К 100-летию со дня рождения

К 100-летию со дня рождения

С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН

МОНТАЖ

Москва, ВГИК 1998

СОДЕРЖАНИЕ

Р. Юренев. Эйзенштейн о монтаже

3С.М. Эйзенштейн на занятиях со студентами во ВГИКе.

©

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, составление, оригинал-макет, 1998 г. © Р.Н. Юренев. Эйзенштейн о монтаже, 1998 г.Р. Юренев

В этой небольшой книжке собраны основные высказывания С.М.Эйзенштейна о монтаже. Она рассчитана на студентов режиссерского факультета ВГИК, но будет и полезна для киноведов, операторов, сценаристов.

Взгляды великого режиссера и теоретика развивались, обогащались, вели к пониманию монтажа не только как важнейшего специфического выразительного средства киноискусства, но и как комплекса композиционных принципов построения кинофильма, "строения вещей", образующих идейную систему, стилистику, авторскую индивидуальность кинорежиссера.

Как педагог Эйзенштейн отводил монтажу центральное место. В его программах обучения кинорежиссеров, начиная с "Гранита кинонауки" (1928), кончая "Программой преподавания теории и практики кинорежиссуры" (1936), несмотря на невиданный по масштабности объем материалов, включающих философские, драматургические, изобразительные, музыкальные, актерские и иные проблемы, монтаж, во всех его ипостасях, во всех тонкостях понимания этого термина, служит как бы стержнем, скрепляющим все сложное многообразие творческого процесса создания фильма.

Монтаж - это первое слово в первой теоретической статье, опубликованной Эйзенштейном. Правда, речь шла о монтаже аттракционов в спектакле. Однако молодой театральный режиссер, еще не вкусивший кинематографа, уже понимал, что "школой монтажера является кино".

Часть осознания истины, что монтаж является важнейшим специфическим выразительным средством киноискусства, принадлежит Л.Кулешову. Ричотто Канудо и Луи Деллюк, писавшие о кино до Кулешова, только лишь подходили к пониманию монтажа, рассуждая о движении, о ритме. Да

и практика киноискусства 1910-х годов - доР. Юренев

Гриффита - еще не давала материала для творческого осмысления строения фильма. Открытие Кулешова тем и замечательно, что он смотрел не назад, не на опыт русского дореволюционного кино, а вперед. В статьях 1917-1919 годов и в исследовании "Знамя кинематографии" (1920) Кулешов теоретически обосновал значение монтажа. Немного позднее, объединяя разрозненные хроникальные съемки фронтовых кинооператоров, пришел к пониманию роли и особенностей монтажа Дзига Вертов. В своих темпераментных манифестах 1922-1925 годов он декларирует агитационные возможности монтажных построений. Л.Кулешов, экспериментируя с кусками старой пленки, открывает эффект, состоящий в том, что монтажное сочетание кадров может придавать им различный смысл, изменять их содержание. А затем делает ошеломляющий вывод, что монтажом можно создавать на экране события и даже персонажей, не существующих в действительности ("эффект Кулешова").

Освоением безграничных, чудодейственных возможностей монтажа характерны все новаторские фильмы 20-х годов. Недаром историки кино называют этот период "монтажным". Опыт постановки четырех классических фильмов - "Стачки", "Броненосца "Потемкин", "Октября" и "Старого и нового" - позволил Эйзенштейну категорически и безапелляционно заявить: "Кинематограф - это прежде всего монтаж". К подобным же выводам приходили все авторы, писавшие о кино: В.Пудовкин, С.Васильев, С.Тимошенко, Б.Балаш и многие другие.

За последние десятилетия о монтаже лишь бегло пишут в общих теоретических книгах по эстетике киноискусства. Специальных исследований, кроме интересных, основанных на практике работ Л.Б.Фелонова, нет. Более того - в монографиях о творчестве кинорежиссеров, в рецензиях на фильмы даже слово "монтаж" употребляется крайне редко. И, что печальнее всего, в творческой практике большинства кинорежиссеров возможности монтажа почти не используются, за исключением Андрея Тарковского, Глеба Панфилова, Отара Иоселиани, Александра Медведки-на, Вадима Абдрашитова, Тенгиза Абуладзе, Эльдара Шенгелая, Никиты Михалкова и немногих других. Некоторые постановщики передоверяют склейку кадров монтажерам, а те, как правило, не посягают на творческие решения. Длина монтажных кусков определяется длиною реплик, игрой актеров, звучанием музыки, а зачастую и нетворческими соображениями, а о ритме, темпе, эффектах асинхронности, словом, о проблемах монтажной образности, забывают. Отсюда вялость, затянутость, аморфность большинства современных художественных и документальных фильмов. Особенно эти недостатки характерны для телевизионных фильмов, авторы которых, например, о ритме и темпе даже не помышляют. Богатейшая телевизионная техника, открывающая для монтажа новые заманчивые возможности, используется лишь в музыкальных ревю, эстрадных номе-

4

Эйзенштейн о монтаже

рах, рекламных клипах, причем на уровне технических средств, используется ограниченно, однобоко: многократные экспозиции, перевертывание и вытеснение кадров...

Мне могут возразить: со времен "монтажного" кино прошло много лет, экран обогатился словом, цветом, стереоскопией, электроникой; язык кино должен был измениться.

Но не обеднеть!

Об этом думал, заботился, волновался Эйзенштейн. Слово, специально написанную музыку, цвет, даже телевизионные возможности он рассматривал на заре их рождения, до накопления практического опыта. И новые средства никогда не противопоставлял старым, уже разработанным. Новое рассматривалось им как обогащение существующего. Монтаж как основное, важнейшее выразительное средство кино обнаруживал в его теории и практике все

новые возможности.В этой книге сделана попытка выделить из обширных работ и проследить развитие взглядов Эйзенштейна на монтаж. Причем и на монтаж звуковых и цветовых фильмов. Дерзания, открытия, обобщения великого мастера в области обертонного звукового ("вертикального") и цветового ("хронофонного") монтажа представляются мне не только современными, но во многом и злободневными, созвучными нашей сегодняшней борьбе против серости, стандартности фильмов, за идейное и художественное развитие киноискусства.

К началу звукового кино Эйзенштейн успел обобщить монтажный опыт немого периода, наметить основные стадии развития монтажного (композиционного) мышления и предсказать дальнейшее развитие этого мышления в связи с освоением звука

* . Здесь он ошибся в определении процесса усложнения монтажа в звуковом кино. Первые звуковые фильмы, как американские, так и советские, обнаружили тенденцию не к сложным обертонным и контрапунктическим построениям, а к упрощению монтажа, к примитивной синхронности, которую Эйзенштейн гневно называл "театральщиной", призывая бороться с ней и стремиться к звуко-зрительному синтезу. Он продолжил свои изыскания в новом аспекте, занявшись развитием рационального зерна, заключенного в интеллектуальной теории - внутренним монологом (статьи "Одолжайтесь!", 1932, "Родился Пантагрюэль", 1933, доклад на Всесоюзном творческом совещании 1935 года) и разработкой программы преподавания режиссуры. К проблемам монтажа он обратился в статье "Э! О чистоте киноязыка" 1934 года, явившейся своеобразным откликом на борьбу А.М.Горького за чис-________________

5

Р. Юреневтоту литературного языка. Забвение чистоты языка кинематографического Эйзенштейн усмотрел все в той же театральности многих наших звуковых фильмов, в пренебрежении монтажом. Задорно полемизируя с теми, кто внимание к монтажу считал формализмом, Эйзенштейн дает несколько ясных и простых оценок монтажа - "сильнейшее композиционное средство для воплощения сюжета", "синтаксис правильного построения каждого частного эпизода картины" - и рассматривает монтаж во взаимосвязи с композицией кадра и композицией фильма в целом. Глубокий анализ сцены яликов из "Броненосца "Потемкин" подтверждает эту взаимную обусловленность.

Вскоре Эйзенштейн начал писать обширное исследование о монтаже. Основой этого исследования стали лекции, прочитанные им во ВГИКе на третьем курсе режиссерского факультета в 1933-1934 учебном году и застенографированные с целью превращения их в учебник. Съемка "Александра Невского" (1937-1938) сначала прервала исследование о монтаже, а потом, дав Эйзенштейну достаточно практического опыта, повлекла его к другим работам - "Монтаж 1938", "Вертикальный монтаж", "О строении вещей". Поэтому труд "Монтаж" остался незаконченным. По-видимому, Эйзенштейн не собирался его завершать, потому что наиболее интересные страницы использовал в других работах ("Монтаж 1938", "Вертикальный монтаж", "Диккенс, Гриффит и мы"), а также в незаконченных исследованиях ("История крупного плана", "Неравнодушная природа"). Тем не менее его содержание чрезвычайно ценно и является этапом в развитии теоретических взглядов и творческого метода Эйзенштейна.

Животрепещущий интерес представляют размышления Эйзенштейна о монтаже в литературе, театре и изобразительных искусствах. Парадоксальность понимания Эйзенштейном монтажа как специфического средства киноискусства, присущего именно и только ему, и одновременно поиски "монтажа" в других искусствах объясняются тем, что монтаж Эйзенштейн понимал гораздо шире - как принцип композиции, как "строение вещей", как творческий процесс создания кинематографического образа. Сам он так объясняет этот парадокс: "Строго говоря, эта книга, конечно, не о монтаже. Книга эта в основном - в меру отпущенных автору сил и способностей - старается раскрыть то, как в частной области произведения -в его композиции и методах ее (разрядка моя - Р.Ю.) надлежит раскрывать единично-изобразительное одновременно с обобщенно-образным и как им обоим надлежит быть в неразрывном единстве и проникать друг в друга.

Книга показывает это на одном небольшом участке специальной проблемы кино, внутри того многообразия проблем, которые входят в создание кинофильма - на проблеме монтажа и неразрывно с ней связанной

6

Эйзенштейн о монтаже

проблеме кадра. Но так как с подобных позиций о монтаже вообще не писалось или писалось не с такой кропотливостью, то эта книга - уже совсем строго говоря - все-таки книга о монтаже".

На своих занятиях со студентами Эйзенштейн любил раскрывать принципы композиции путем "раскадровки" и монтажного анализа сложных произведений живописи, таких как "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, "Изгнание торгующих из храма" и "Буря над Толедо" Эль Греко, "Боярыня Морозова" и "Утро стрелецкой казни" Сурикова,

"Не ждали" и "Запорожцы" Репина, "Оборона Петрограда" Дейнеки и других. Разделяя картину на десятки "кадров" различной крупности и располагая эти "кадры" в определенном смысловом, драматургическом порядке, студенты как бы оживляли картины, превращали зафиксированный в статике момент действия в процесс, развивающийся во времени и пространстве. Эти занятия, развивая творческую фантазию будущих режиссеров, одновременно учили их скупости, сдержанности, экономии изобразительных решений, умению эксплуатировать каждый штрих, каждую деталь для выражения основной мысли. Лучшие из студенческих работ (В.Кадочникова, П.Павленко, К.Пипинашвили и других) Эйзенштейн обрабатывал сам, предупреждал, что хочет использовать их в своих теоретических работах. Частично он использовал их в "Неравнодушной природе" (главки об Эль Греко) и в "Монтаже".Особый интерес представляет сделанный им самим анализ композиции портрета М.П.Ермоловой кисти В.А.Серова. Он открыл, что необычайная мощь внутреннего подъема, вдохновенность образа великой русской актрисы достигнута... монтажным способом, т.е. объединением четырех различных ракурсов, точек зрения на фигуру Ермоловой, как бы разделяющих портрет на четыре кадра: общий план в рост, фигуру по колени, фигуру по пояс, крупный план головы, причем это деление подчеркнуто прямыми горизонтальными линиями рамы портрета, рамы зеркала, стыками между полом и стеной, стеной и потолком, а впечатление движения, жизни и монументальности достигается постепенным перемещением точки зрения от "сверху" к "в лоб"

, к "отчасти снизу", к "снизу", по мере укрупнения. Этот оригинальнейший анализ композиции портрета, содержащего одну лишь неподвижно стоящую фигуру, удивительно емок по содержанию. Он показывает значение композиции, ракурса, монтажных переходов как средств, могущих расшифровать сущность человеческого характера, идейное содержание человеческого образа. Не менее интересен "кинематографический" анализ композиции эстампа И.Добужинского "Октябрьская идиллия" и суриковского "Меньшикова в Березове".В текст "Монтажа" он вставляет небольшие, сделанные начерно тезисы исследования о монтаже в архитектуре. Отталкиваясь от известной метафоры Виктора Гюго, назвавшего Собор Парижской Богоматери

7

Р. Юреневекая, Вронский, другие зрители), сложные сочетания крупных статуарных планов зрителей с общими динамическими кадрами участников скачки, -все это увидено и разработано Эйзенштейном с поразительным чувством кинематографа и безукоризненной верностью замыслу Толстого.

Кинематографическое осмысление текстов Пушкина занимало Эйзенштейна особенно сильно, продолжительно и в различных опосредованиях. Были здесь и замыслы сценария о любви поэта к Карамзиной, были цветовые разработки сцен из "Бориса Годунова", был замысел теоретического исследования "Пушкин и кино". Ко второй половине 30-х годов относится несколько заметок, прямо или косвенно связанных с работой над "Монтажом". Некоторые из них остались в тексте исследования, другие приобрели форму отдельных этюдов, набросков, третьи были перенесены в другие труды.

В 1939 году Эйзенштейн написал небольшую статью "Пушкин и кино", которая должна была послужить предисловием к специальному исследованию. В ней он коснулся сложности взаимоотношений кино с другими искусствами, "предками не прямыми, а косвенными". Наиболее кинематографичным из литераторов он считал Пушкина. "Величие Пушкина. Не для кино. Но как кинематографично!".

Анализ боя с печенегами из "Руслана и Людмилы" начинает раздел "Монтажа", озаглавленный "Пушкин - монтажер". В нем много наблюдательности и остроумия. Есть и натяжки. Почему, например, первую строку отрывка "Сошлись - и заварился бой" он счел "типичным титром", а не типичным общим планом, с каких обычно начинаются батальные сцены в кино, в том числе и Ледовое побоище из "Александра Невского"? Подобных возражений можно сделать немало. Побывавшему на лекциях Эйзенштейна ясно, что эти возражения он блистательно и злоехидно разбил бы и опроверг. Но не в этом суть. Анализ композиции батального эпизода, распределения бьющихся по группам, монтажное столкновение этих групп и звукозрительные обертонные сочетания разработанны и неожиданно, и убедительно, зримо.

Еще убедительнее анализ Полтавского боя, разделенный на две части, причем вторая озаглавлена "Шары чугунные" и, возможно, предназначалась для отдельной публикации. Здесь, опираясь на четверостишие Пушкина, описывающее, как между сражающимися прыгают, разят, роют, шипят "шары чугунные", то есть пушечные ядра, Эйзенштейн развернул целую монтажную сюиту, полную бурного движения, драматизма, фантазии.

Когда же шары чугунные, "отыграв все пластические возможности", заканчивают шипением - раздается "звучный глас Петра", и начинается со звука - из шатра вслед за толпой любимцев, выходит Петр - высший, кульминационный момент сюиты. Снабженная рисунками и схемами эта

10

Эйзенштейн о монтаже сюита является шедевром монтажного мышления и должна изучаться как блестящий пример кинематографической режиссуры.

В заключительном разделе книги - "Монтаж тонфильма" - дается классификация видов монтажа "по линии семантического ряда" и "по линии кинетического ряда", перенесения с изменениями из "Программы преподавания теории и практики режиссуры" (1936).

Семантический ряд:

"а) монтаж, параллельный развивающемуся ходу событий (примитивно информационный монтаж);

б) монтаж, параллельный ходу нескольких действий ("параллельный" монтаж);

в) монтаж, параллельный ощущению и значению (образный монтаж);

г) монтаж, параллельный представлениям (монтаж, конструирующий понятие)..."

Кинетический ряд:

"а) метрический;

б) ритмический;

в) тональный (мелодический);

г) обертонный;

д) интеллектуальный, как новое качество по линии развития обертонного в сторону смысловых обертонов"

* .Эйзенштейн смело выстроил систему приемов монтажа - от наиболее простого, повествовательного к самым сложным, обусловленным тонкостями художественной формы и идейного содержания. Применение всех этих приемов Эйзенштейн считал возможным в рамках одного фильма, в зависимости от содержания сцен, от намерений режиссера.

Его мысль стремится, рвется вперед. Рамки и без того разбухшего исследования становятся тесны. Вставки, сноски, вкладки несут все новые и новые темы, объекты исследования. Все настойчивее привлекает его внимание синтез. Как бы задавая себе уроки на будущее, он конспективно набрасывает и подчеркивает, что проблема разрешения вопроса звукозрительного монтажа есть проблема цвета в кино. Потом решает пояснить этот парадокс и исписывает несколько страниц о соизмеримости звука и цвета (что позднее будет переработано для "Вертикального монтажа"). Мысль формулируется более четко: "Другими

словами - до конца решить проблему звукозрительной подлинной синхронности - а следовательно, и проблему монтажа тонфильма - способно только цветное кино".______________

11 Р. Юренев

И вдруг приписывает в скобках: "...(и стереоскопическое, как подтема внутри проблемы пластики будущего кино"). Он идет к осознанию киносинтеза.

Его мысли все чаще обращаются к синтезу, к удивительной и увлекательной тайне сочетания в едином и целостном произведении искусства различных средств, приемов, возможностей воздействия на человека.

Весной 1938 года он принимается за небольшого по объему работу "Монтаж 1938", в которой старается подытожить то важное, существенное, что откристаллизовалось в ходе многолетних размышлений . Статья появляется в журнале "Искусство кино" (1939, ?1), затем, не дожидаясь собственных книг, Эйзенштейн помещает ее в монографии Л.В.Кулешова "Основы кинорежиссуры" (1941).

Статья начинается изящной филиппикой против крайностей в понимании роли киномонтажа, когда он почитался сначала "всем", потом "ничем". Затем Эйзенштейн формулирует основную задачу монтажа -"...задачу, неотрывную от познавательной роли, которую ставит себе всякое произведение искусства, - задачу связно последовательного изложения темы, сюжета, действия, поступков, движения внутри киноэпизода и внутри кинодрамы в целом".

Так, закономерно следуя всем своим предыдущим писаниям о монтаже, Эйзенштейн возводит это понятие до построения, композиции, структуры кинопроизведения, обусловленной не только логической связью, но и связью чувственной, эмоциональной.

Установив это широкое понимание монтажа как организации структуры произведения, выходящее "далеко за пределы области склейки кусков пленки между собой", Эйзенштейн начинает с основных принципов сочетания (он не говорит "столкновения", предпочитая более спокойные термины "соединение", "сопоставление" кадров. Он отмечает открытие "леваков", имея в виду Кулешова и Вертова): "...два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество", и добавляет к этому свою старую формулу: "сопоставление двух монтажных кусков больше похоже не на сумму их, а на произведение", так как возникает качественно новое содержание. Это новое содержание, рожденное содержанием кадров и самим процессом их сопоставления, и привлекает внимание исследователя.

"Сопоставление... частных деталей в определенном строе монтажа вызывает к жизни, заставляет возникнуть в восприятии то общее, что породило каждое отдельное и связывает их между собою в целое, а именно тот обобщенный образ, в котором автор, а за ним и зритель переживает данную тему". Этот вывод особенно интересен тем, что творческий процесс создания произведения искусства рассматривается в единстве с

12 Эйзенштейн о монтаже

процессом восприятия этого произведения зрителем. Это единство создания и восприятия, единство художника и зрителя характерно для всей эстетики Эйзенштейна, начиная с "Монтажа аттракционов" и кончая полуироническими мечтами о стереоскопическом телевидении будущего. Анализируемая статья содержит несколько кратких и отчетливых формул этой эстетики: "Произведение искусства, понимаемое динамически, и есть процесс становления образов в чувствах и разуме зрителя". Желаемый образ, говорит Эйзенштейн, не дается, а возникает, рождается. Образ, задуманный автором, режиссером, актером, закрепленный ими в отдельные изобразительные элементы, вновь и окончательно становится в восприятии зрителя.

В "Монтаже 1938" Эйзенштейну удалось многое из того, что не удавалось в неоконченном "Монтаже" 1937 года. Здесь значительно лучше подобраны примеры. В предыдущей работе они загромождали изложение, отвлекали от основной мысли. Здесь они лапидарнее, целенаправленней. Великолепен анализ сцены из "Милого друга", где Жорж Дюруа ждет в карете свою возлюбленную, а множество городских часов с разных расстояний неумолимо отзванивают уходящее время. Оригинальные примеры из "Горе от ума", из стихов Маяковского и даже Бальмонта. Наконец, Эйзенштейн не пожалел заготовленных для "Пушкина-монтажера" анализов монтажных построений в "Полтаве". Прерванное в "Шарах чугунных" появление Петра, окруженного толпой любимцев, здесь дано с великолепной наглядностью, совсем как на экране.

Но главное достоинство статьи - даже не в качестве примеров, а в формулировании мысли, оправдывающей и широкое понимание Эйзенштейном монтажа, и его метод поисков монтажности в литературе и в других искусствах:

"Вывод тот, что нет противоречия между методом, которым пишет поэт, методом, которым действует воплощающий его актер внутри себя, методом, которым тот же актер свершает поступки внутри кадра, и тем методом, которым его действия, его поступки, как и действия его окружения и среды (и вообще весь материал кинокартины) сверкают, искрятся и переливаются в руках режиссера через средства монтажного изложения и построения фильма в целом. Ибо в равной

мере в основе всех их лежат те же живительные человеческие черты и предпосылки, которые присущи каждому человеку, равно как и каждому человеческому и жизненному искусству".Уходит 1938, наступает 1939 - год триумфа "Александра Невского". Страдания от незавершенности фильмов "Да здравствует Мексика!" и "Бежин луг" (что тормозило и теоретическую работу, так как практики создания звукозрительного синтеза не хватало) уходит в прошлое.

13 Р. Юренев

"Александр Невский" завершен и дает огромный материал для теоретических выводов.

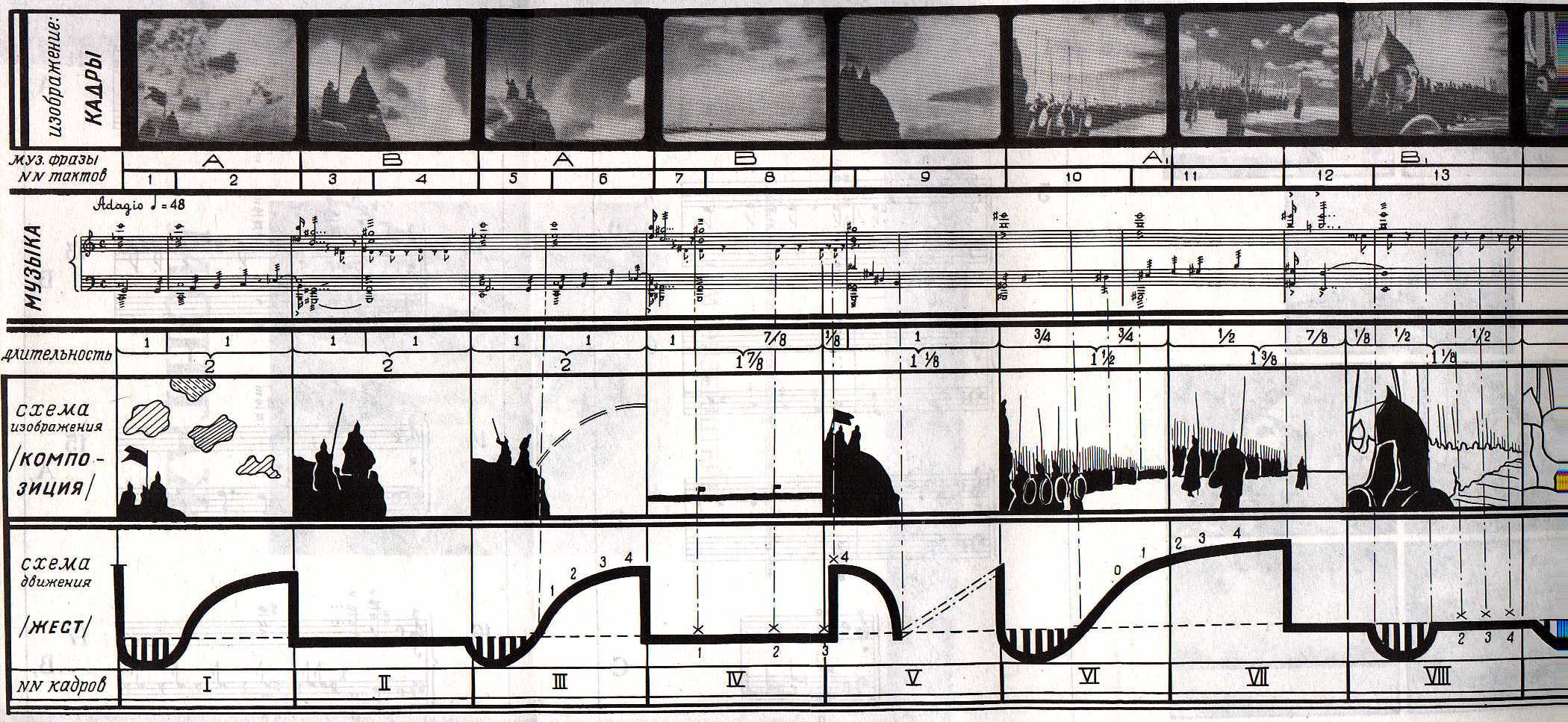

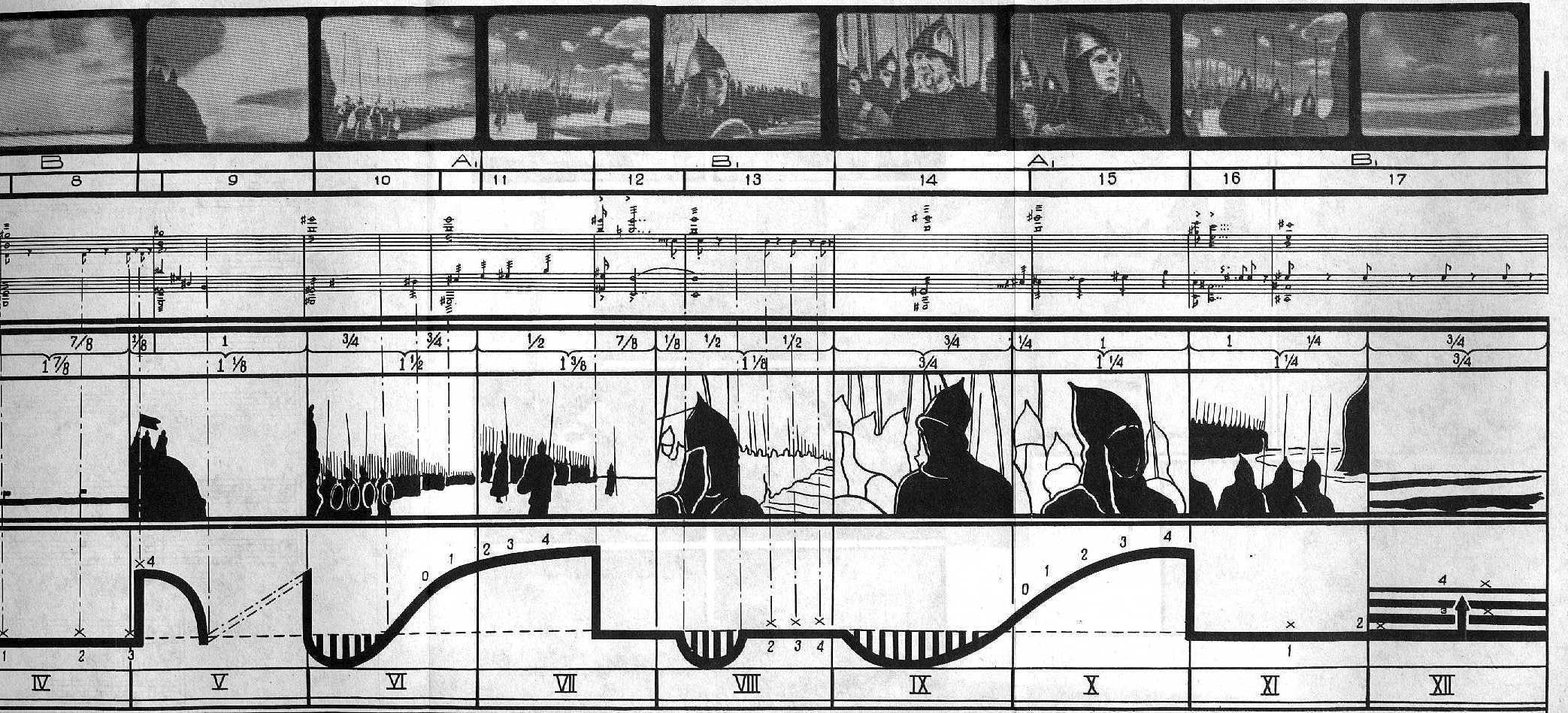

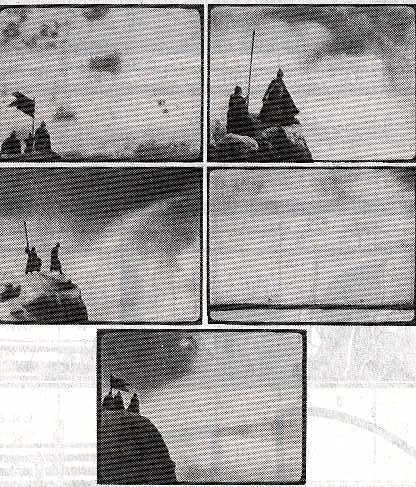

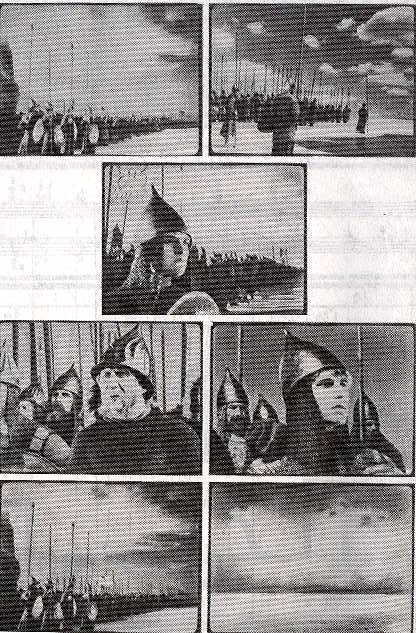

Музыка Прокофьева сочетается со световой живописью Тиссэ, игрой Черкасова, Охлопкова, Абрикосова и других превосходных актеров. Все это "сверкает, искрится и переливается в руках режиссера через средства монтажного изложения..." Все это наводит на мысль о режиссерской партитуре, позволяющей дирижировать воздействиями на зрителя. Возникает новый термин.

В июле-августе 1940 года Эйзенштейн, работая запоем, создает большую статью "Вертикальный монтаж". Возвращается замысел большой книги о монтаже. "Монтаж" 1937 года - это первый, черновой набросок и источник материалов. "Монтаж 1938", переименованный в "Горизонтальный монтаж", послужит первой частью. За "Вертикальным" последует "Хромофонный монтаж", где цвет "до конца решит проблему звукозрительной подлинной синхронности".

"Вертикальный монтаж" появляется в девятом и двенадцатом номерах журнала "Искусство кино" 1940 года и в номере первом за 1941 год. По сравнению с четкой отработанностью и насыщенностью "Монтажа 1938" новая работа разочаровывает своей растянутостью, разбросанностью, перегруженностью примерами, цитатами, именами. Но мощное течение, развитие мысли о монтаже ощущается и в ней.

Эйзенштейн разъясняет термин "Вертикальный монтаж", проводя аналогии с многоголосьем оркестровой партитуры и находя "стыки по вертикали" в своих фильмах "Стачка" (гул стачечников под гармошку), "Старое и Новое" ("Крестный ход") и "Александр Невский " (нарастающий скок рыцарей). Он еще раз подчеркивает, что окончательную внутреннюю синхронность "куска" (эпизода, сцены) создает образ, смысл: "... эта формула о смысле куска объединяет и самую лапидарную сборку кусков - так называемую "тематическую подборку" по логике сюжета - и наивысшую форму, когда это соединение является способом раскрытия смысла, когда сквозь

объединения кусков действительно проступает образ темы, полный идейного содержания вещи".Сделав этот существенный вывод, Эйзенштейн надолго отвлекается от смыслового, идейного обоснования монтажа, нагромождая примеры соответствия изображения и звука. Примеры он умел выискивать самые неожиданные, ошеломляющие. Он вытащил из забвения немецкого философа конца XVIII века Эккартсгаузена, сконструировавшего музыкальную "машинку для зрения" и находившего для слов соответствия в музыке и цвете: "бесприютная сиротиночка - тоны флейты, заунывные - цвета оливковый, перемешанный с розовым и белым", и т.д. и т.п. Затем он цитирует Артюра Рембо: "А - черный; белый - Е; И - красный; У - зеленый; О - синий; тайну их скажу я в свой черед". И сталкивает его с другим француз

-14 Эйзенштейн о монтаже

ским поэтом - Рене Гилем, окрашивающим гласные совсем в другие цвета (А - вермильон, Е - от розового до золотого, И - лазурный, У - черный, О -красный). Затем перепроверяет их немецким романтиком А. В. Шлегелем (А - красный, И - небесно-голубой, У - ультрамариновый, О - пурпурный) и еще двумя романтиками - Максом Дейтчбейном и Лафкадило Херном...

Для меня остается загадкой, как это Эйзенштейн, с его всепобеждающей иронией, не усмехнулся над этой премудрой разноголосицей! Правда, в конце концов он приводит ироническое четверостишие Франсуа Коппе: "Тщетно весельчак Рембо в форме требует сонетной, чтобы буквы И, Е, О флаг составили трехцветный", но тут же с академической серьезностью заявляет, что в вопросе об "алфавите цветов" еще следует разобраться и, словно в омут, с головой уходит в исследование эмоционального содержания цвета на примере желтого.

Вторую часть "Вертикального монтажа" обычно называют "желтой рапсодией".

Вряд ли в эстетической литературе существует статья с большим количеством цитат и ссылок. И с большим разнообразием источников. И, я осмелюсь сказать это, с более скромным выводом, следующим из этого роскошества эрудиции: "Это значит, что не мы подчиняемся каким-то "имманентным законам" абсолютных "значений" и соотношений цветов и звуков и абсолютных соответствий между ними и определенными эмоциями, но это означает, что мы сами предписываем цветам и звукам служить тем назначениям и эмоциям, которым мы находим нужным".

Этому правилу - предписывать цвету и звуку необходимые для создания образа назначения и эмоции - Эйзенштейн следовал во всех своих практических и теоретических работах. С уверенностью можно сказать, что этому правилу следовало и подавляющее большинство художников, если не все. Так зачем же нужно было рыться

в стольких книгах? Может быть, он предвидел сегодняшний наш неинтерес к теории?Эйзенштейн любил все делать фундаментально. Он готовился встретить пришествие цвета в кино во всеоружии, так же, как встретил пришествие звука. Собранный им пестрый, оригинальный, малоизвестный материал показался ему столь забавным, что он удостоил его опубликования. Может быть - для того, чтобы потревожить умы, заставить кинематографистов пошевелить мозгами перед встречей с цветом?

Третью часть "Вертикального монтажа" Эйзенштейн начал с повторения основного вывода второй: наличие "абсолютных эквивалентов звука и цвета - если оно в природе существует - для произведения искусства никакой решающей роли не играет, хотя иногда и "вспомогательно" полезно.

Бросается в глаза, что решительная форма вывода здесь разбавлена оговоркой: "если оно в природе существует". Значит, Эйзенштейн верил в непознанные еще наукой соответствия звука и цвета, и искал их у всех

15 Р. Юренев

многочисленных авторов, начиная с Плутарха, кончая Кандинским? И, не найдя достаточно научных обосновании, успокоился на том, что для художественного творчества это значения не имеет?

"Решающую роль здесь играет образный строй произведения, который не столько пользует существующие или несуществующие взаимные соответствия, сколько сам образно устанавливает для данного произведения те соответствия, которые предписывают образному строю идея и тема данного произведения".

Вывод совершенно справедливый! Но, может быть, вскоре оптика и акустика в содружестве с орфоэпией откроют числовые соответствия между колебаниями, рождающими звуки и цвета? Тогда Эйзенштейн вновь окажется пророком, нащупывающим открытия будущего, как оказался им для семиотики и кибернетики?

Пока же возвратимся вместе с Эйзенштейном к вопросам монтажа. Великолепный в своей практической ясности и точности анализ полифонической структуры "Ледового побоища", снабженный рисунками, схемами, графиками, нотами, дополненный краткими анализами шестой строфы из "Домика в Коломне" и парадоксальными ссылками на содержание кантат Баха, сопутствует глубокому и простому практическому совету:

"нужно уметь ухватить движение данного куска музыки и нужно взять след этого движения, то есть линию или форму его, за основу той пластической композиции, которая должна соответствовать данной музыке". В зависимости от характера эпизода этот процесс может происходить в обратном порядке: композитор "ухватывает" монтажное и внутрикадровое движение и берет его за основу музыкального построения. Оба эти способа использованы Эйзенштейном в работе

с Прокофьевым. В статье "ПРКФВ" Эйзенштейн позднее описал, как Прокофьев ухватывал его монтажные фразы и как он, Эйзенштейн, в других случаях монтировал под уже написанную Прокофьевым музыку.Завершается "Вертикальный монтаж" ответом на вопрос, преследовавший Эйзенштейна на протяжение всего творческого пути: "Остается ответить лишь еще на один вопрос, который с неизбежностью ставится всяким слушателем или читателем, когда перед ним развертываешь картину закономерностей композиционных построений: "А вы заранее это знали? А вы заранее это имели в виду? А вы заранее все это так рассчитали?". И Эйзенштейн дает ясный, исчерпывающий ответ: "выстраиваешь мысль не умозаключениями, а выкладываешь кадрами и композиционными ходами"; "художник мыслит непосредственно игрой своих средств и материалов"; "когда действуешь - не объясняешься". Следовательно, его творческий процесс, как и у любого другого художника, носил эмоциональный, интуитивный, порой и подсознательный характер. Но он отметил значение и логического мышления

:16 Эйзенштейн о монтаже

"Конечно, и в этой "непосредственности" необходимые закономерности, обоснования и мотивировки такого именно, а не иного размышления проносятся в сознании (иногда даже срываются с губ), но сознание не задерживается на "досказывание этих мотивов, оно торопится к тому, чтобы завершить само построение".

Это очень важное замечание: мысль художника не задерживается на логических, научных обоснованиях своих решений, но эти обоснования должны быть, они служат как бы фундаментом эмоционального творческого акта. Интуиция является формой мышления и подготавливается, воспитывается мыслительными процессами. Это Эйзенштейн неоднократно мог проверить на своих учениках, которых до отказа насыщал логическими рассуждениями, научными анализами, формулами осмысленного опыта, чтобы потом требовать от них быстрых, мгновенных и уверенных творческих решений.

И вот именно для того, чтобы все художники, все его коллеги в новом, сложном, неразработанном еще искусстве кино могли достигать творческой свободы и дерзости, основанной на знаниях, на осмысленном опыте, Эйзенштейн и углубляется в научный анализ и обоснование творческих решений. "Работа же по расшифровке этих "обоснований" остается на долю удовольствия постанализов, которые осуществляются иногда через много лет спустя после "лихорадки" творческого "акта".

Обратите внимание: удовольствие постанализов! Да, он любил эти постанализы, любил находить логическое обоснование своих творческих решений, любил копаться в механике, в психологии, в закономерностях прошлого. Зачем? Для того, чтобы делиться всем осмысленным, открытым, выясненным с другими. Он и это сознавал. В автобиографических заметках незадолго до смерти он писал:

"Копаться. Копаться. Копаться.

Самому влезать, врываться и вкапываться в каждую щель проблемы, все глубже стараясь в нее вникнуть, все больше приблизиться к сердцевине.

Помощи ждать неоткуда.

Но найденное не таить: тащить на свет божий - в лекции, в печать, в статьи, в книги".

Эта страсть с годами росла. И чем меньше сил оставалось у больного, умирающего художника, тем упорнее "копался", тем настойчивее "обучал", тем безжалостнее тратил себя и всех, для народа, для искусства.

И эта страсть Эйзенштейна к теоретическому осмыслению своего творческого опыта - тоже поучительна для нас сегодня. Злободневна, если учесть поразительное равнодушие наших современных режиссеров к теории, к осмыслению своего опыта.

17 Р. Юренев

Для студентов ВГИК, да и для всех молодых людей, изучающих искусство и готовящихся к творческой деятельности, эта книжка даст немало мудрых практических советов и, главное, натолкнет их на осмысление творческого процесса, всегда кажущегося спонтанным, подчас даже непредсказуемым, подсознательным, но, на самом деле, основанного на воспринятом опыте произведений и мастеров "запавших в душу", оставивших запечатленный след в сознании. Возможно, что эта книжка подтолкнет студентов к более внимательному изучению работ Л.В. Кулешова, Д. Вертова, С. И. Юткевича, Л. Б. Фелонова, А. А. Тарковского, а также Рене Клера, Белы Балаша, а возможно, и

теоретиков, отрицавших или недооценивающих монтаж (3. Кракауэр, А. Базен.)Более дерзкие ожидания привели нас к мысли о том, что и действующие сейчас признанные мастера пересмотрят свое отношение к монтажу и обратят внимание на увлекательность и плодотворность "постанализов", то есть теоретического осмысления собственного творческого опыта.

Правда, о монтаже ныне действующим кинорежиссерам много нового пока не написать. Но творческий пример Эйзенштейна всегда был заразителен.

Может быть, будет, наконец, подхвачена и эта эстафета великого мастера?

18

К ПОСТАНОВКЕ "НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ" А.Н.ОСТРОВСКОГО В МОСКОВСКОМ ПРОЛЕТКУЛЬТЕ

I. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПРОЛЕТКУЛЬТА

В двух словах. Театральная программа Пролеткульта не в "использовании ценностей прошлого" или "изобретении новых форм театра", а в упразднении самого института театра как такового с заменой его показательной станцией достижений в плане поднятия квалификации бытовой оборудованности масс. Организация мастерских и разработка научной системы для поднятия этой квалификации - прямая задача научного отдела Пролеткульта в области театра.

Остальное делаемое - под знаком "пока"; во удовлетворение привходящих, не основных задач Пролеткульта. Это "пока" - по двум линиям под общим знаком революционного содержания

1.1.

Изобразительно-повествовательный театр (статический, бытовой - правое крыло: "Зори Пролеткульта"2, "Лена"3 и ряд недоработанных постановок того же типа, линия бывш[его] Рабочего театра при ЦК Пролеткульта).2.

Aгum/aциoннo/-аттракционный (динамический и эксцентрический - левое крыло) - линия, принципиально выдвинутая для работы Передвижной труппы московского Пролеткульта мною совместно с Б. Арватовым4.В зачатке, но с достаточной определенностью путь этот намечался уже в "Мексиканце"

5 - постановке автора настоящей статьи совместно с В. С. Смышляевым6 (Первая студия МХТ). Затем полное принципиальное расхождение на следующей же совместной работе ("Над обрывом"7 В. Плетнева), приведшее к расколу и к дальнейшей сепаратной работе,19 С.М.Эйзенштейн

обозначившейся "Мудрецом"

8 и... "Укрощением строптивой", не говоря уже о "теории построения сценического зрелища" Смышляева, проглядевшего все ценное в достижениях "Мексиканца".Считаю это отступление необходимым, поскольку любая рецензия на "Мудреца", пытаясь установить общность с какими угодно постановками, абсолютно забывает упомянуть о "Мексиканце" (январь - март 1921 года), между тем как "Мудрец" и вся теория аттракциона являются дальнейшей разработкой и логическим развитием того, что было мною внесено в ту постановку.

3. "Мудрец", начатый в Перетру

9 (и завершенный по объединении обеих трупп), как первая работа в плане агата на основе нового метода построения спектакля.II. МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ

Употребляется впервые. Нуждается в пояснении.

Основным материалом театра выдвигается зритель; оформление зритель в желаемой направленности (настроенности) - задача всякого утилитарного театра (агат, реклам, санпросвет и т. д.). Орудие обработки - все составные части театрального аппарата ("говорок" Остужева

10 не более цвета трико примадонны, удар в литавры столько же, сколько и монолог Ромео, сверчок на печи11 не менее залпа под местами для зрителей), во всей своей разнородности приведенные к одной единице - их наличие узаконивающей - к их аттракционности.Аттракцион (в разрезе театра) - всякий агрессивный момент театра, то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего, в свою очередь в совокупности единственно обусловливающие возможность восприятия идейной стороны демонстрируемого - конечного идеологического вывода. (Путь познавания - "через живую игру страстей" - специфический для театра.

)Чувственный и психологический, конечно, в том понимании непосредственной действительности, как ими орудует, напр[имер], театр Гиньоль

12: выкалывание глаз или отрезывание рук и ног на сцене, или соучастие действующего на сцене по телефону в кошмарном происшествии за десятки верст, или положение пьяного, чувствующего приближение гибели, и просьбы о защите которого принимаются за бред, а не в плане развертывания психологических проблем, где аттракционом является уже самая тема как таковая, существующая и действующая и вне данного20

Монтаж аттракционовдействия при условии достаточной злободневности. (Ошибка, в которую впадает большинство агиттеатров, довольствуясь аттракционностью только такого порядка в своих постановках.)

Аттракцион в формальном плане я устанавливаю как самостоятельный и первичный элемент конструкции спектакля - молекулярную (то есть составную) единицу действенности театра и театра вообще. В полной аналогии - "изобразительная заготовка" Гросса

13 или элементы фотоиллюстраций Родченко14."Составную" - поскольку трудно разграничить, где кончается пленительность благородства героя (момент психологический) и вступает момент его личного обаяния (то есть эротическое воздействие его); лирический эффект ряда сцен Чаплина неотделим от аттракционности специфической механики его движений; так же трудно разграничить, где религиозная патетика уступает место садическому удовлетворению в сценах мученичества мистериального театра, и т.д.

Аттракцион ничего общего с трюком не имеет. Трюк, а вернее, трик (пора этот слишком во зло употребляемый термин вернуть на должное место) - законченное достижение в плане определенного мастерства (по преимуществу акробатики), лишь один из видов аттракционов в соответствующей подаче (или по-цирковому - "продаже" его) в терминологическом значении является, поскольку обозначает абсолютное и в себе законченное, прямой противоположностью аттракциона, базируемого исключительно на относительном - на реакции зрителя.

Настоящий подход коренным образом меняет возможности в принципах конструкции "воздействующего построения" (спектакль в целом): вместо статического "отражения" данного, по теме потребного события и возможности его разрешения единственно через воздействия, логически с таким событием сопряженные, выдвигается новый прием - свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (также и вне данной композиции и сюжетной сценки действующих) воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определенный конечный тематический эффект - монтаж аттракционов.

Путь, совершенно высвобождающий театр из-под гнета до сих пор решающей, неизбежной и единственно возможной "иллюзорной изобразительности" и "представляемости", через переход на монтаж "реальных деланностей", в то же время допуская вплетание в монтаж целых "изобразительных кусков

" и связно сюжетную интригу, но уже не как самодовлеющее и всеопределяющее, а как сознательно выбранный для данной целевой установки сильнодействующий аттракцион, поскольку не21 С.М.Эйзенштейн

раскрытие замысла драматурга , правильное истолкование автора , "верное отображение эпохи" и т.п., а только аттракционы и система их являются единственной основой действенности спектакля. Всяким набившим руку режиссером по чутью, интуитивно аттракцион так или иначе использовывался, но, конечно, не в плане монтажа или

конструкции, но в "гармонической композиции", во всяком случае (отсюда даже свой жаргон - "эффектный под занавес", "богатый выход", "хороший фортель" и т. п.), но существенно то, что делалось это лишь в рамках логического сюжетного правдоподобия (по пьесе "оправдано"), а главное, бессознательно и в преследовании совершенно иного (чего-либо из перечисленного "вначале"). Остается лишь в плане разработки системы построения спектакля перенести центр внимания на должное, рассматриваемое ранее как привходящее, уснащающее, а фактически являющееся основным проводником постановочных ненормальных намерений, и, не связывая себя логически бытовым и литературно-традиционным пиететом, установить данный подход как постановочный метод (работа с осени 1922 г [ода в] мастерских Пролеткульта).Школой монтажера является кино и главным образом мюзик-холл и цирк, так как, в сущности говоря, сделать хороший (с формальной точки зрения) спектакль - это построить крепкую мюзик-холльную - цирковую программу, исходя от положений взятой в основу пьесы.

Как пример - перечень части номеров эпилога "Мудреца"

1. Экспозитивный монолог героя.

(пояснение п[ункта] 1 - похищение дневника). 3. Музыкально-эксцентрическое антре: невеста и три отвергнутых жениха (по пьесе одно лицо) в роли шаферов; сцена грусти в виде куплета "Ваши пальцы пахнут ладаном" и "Пускай могила". (В замысле - ксилофон у невесты и игра на шести лентах бубенцов - пуговиц офицеров). 4, 5, 6. Три параллельных двухфразных клоунских антре (мотив платежа за организацию свадьбы). 7. Антре этуали (тетки) и трех офицеров (мотив задержки отвергнутых женихов), каламбурный, [с переходом] через упоминание лошади к номеру тройного вольтажа на неоседланной лошади (за невозможностью ввести ее в зал - традиционно - "лошадь втроем"). 8. Хоровые агиткуплеты: "У попа была собака"; под них "каучук" попа - в виде собаки (мотив начала венчания). 9. Разрыв действия (голос газетчика для ухода героя). 10. Явление злодея в маске, кусок комической кинофильмы (резюме пяти актов пьесы, в превращениях [Глумова] мотив опубликования дневника). 11. Продолжение действия (прерванного) в другой группировке (венчание одновременно с тремя отвергнутыми). 12. Антирелигиозные куплеты "Алла-верды" (каламбурный мотив - необходимость привлечения муллы ввиду большого количества женихов и при одной невесте), хор и новое,

22

Монтаж аттракционовтолько в этом номере занятое лицо - солист в костюме муллы. 13. Общий пляс. Игра с плакатом "религия - опиум для народа". 14. Фарсовая сцена:

укладывание в ящик жены и трех мужей, битье горшков об крышку. 15. Бытово-пародийное трио - свадебная: "а кто у нас молод". 16. Обрыв [действия], возвращение героя. 17. Полет героя на лонже под купол (мотив самоубийства от отчаяния). 18. Разрыв [действия] - возвращение злодея, приостановка самоубийства. 19. Бой на эспадронах (мотив вражды). 20. Агит-антре героя и злодея на тему НЭП. 21. Акт на наклонной проволоке: проход [злодея] с манежа на балкон над головами зрителей (мотив "отъезда в Россию"). 22. Клоунское пародирование [этого] номера героем и каскад с проволоки. 23. Съезд на зубах по той же проволоке с балкона рыжего. 24. Финальное антре двух рыжих с обливанием друг друга водой (традиционно), кончая объявлением "конец". 25. Залп под местами для зрителей как финальный аккорд.Связующие моменты номеров, если нет прямого перехода, используются как легативные

* элементы - трактуются различной установкой аппаратов, музыкальным перерывом, танцем, пантомимой, выходами у ковра и т. д.1923

Примечания

В РГАЛИ хранится автограф статьи (ф, 1923, on. 1, ед. хр. 900) с авторской датой 20 мая 1923 г. Статья опубликована в журнале "Леф", М., 1923, ? 3, стр. 70 - 75. Воспроизводится журнальный текст с уточнением по автографу.

Весной 1923 г. в Московском театре Пролеткульта был показан поставленный Эйзенштейном спектакль "На всякого мудреца довольно простоты". Спектакль этот нельзя считать постановкой пьесы А. Н. Островского, ибо от пьесы остались только название да внешняя сторона фабулы, взятая как повод для злободневной агитсатиры на политическую тему. Все это было воплощено эстрадно-мюзик-холльными и цирковыми средствами: от средств психологического театра режиссер отказался. Целью его было - создать сценическое зрелище нового типа. Какое именно - Эйзенштейн попытался объяснить в статье "Монтаж аттракционов".

Опубликованная в журнале "Леф", руководимом В. В. Маяковским, первая программная статья Эйзенштейна выразила стремление художника к активному идейному воздействию на общественную практику людей

_______________

23

С.М.Эйзенштейнценой разрушения любых традиционных форм искусства, стремление превратить театральные подмостки в трибуну массовой агитации. Эти настроения, замыслы Эйзенштейна были близки устремлениям многих представителей революционного "левого" искусства (см., например, слова Маяковского о том, что открытия "надо прикладывать... к жизни, к производству, к массовой работе" - Собр. соч. в 12 томах, т. 4, М., 1957, стр. 352).

Статья получила сенсационную известность и на протяжении десятилетий вызывала самые различные оценки: то ее считали едва ли не важнейшим манифестом новаторства, то объявляли порочной и формалистической. Сейчас читатель сможет подойти к "монтажу аттракционов" более спокойно и оценить его действительное значение. Бесспорно, что время опровергло провозглашенный в начале статьи лефовский лозунг "упразднения театра". Ошибочным оказался и отказ от театральных традиций, искусственная замена их мюзик-холльными и цирковыми приемами. Полную несостоятельность такой замены доказывал и спектакль "На всякого мудреца довольно простоты".

Но в статье "Монтаж аттракционов" было и живое, творческое начало.

Цель нового театрального зрелища, по мысли Эйзенштейна, в максимальном агитационном воздействии на зрителя. Сначала нужно точно рассчитать цель и смысл воздействия - а уже исходя из этого, решать, что показывать зрителю и какие выбирать средства, приводя их в определенную систему воздействий (именно в этом главный смысл термина "монтаж аттракционов

"). Таким образом, Эйзенштейн видит задачу искусства в активном отклике на реальную современную жизнь. Во имя этого арсенал режиссерских средств пересматривается заново. Поняв это, мы поймем статью "Монтаж аттракционов" как необходимый, неотъемлемый этап в творческом развитии Эйзенштейна. Важная особенность этой статьи - то, как на театральном материале в ней фактически намечаются контуры теории кинематографа. Яснее всего кинематографический смысл этого выступления Эйзенштейна выразился в отборе и применении термина "монтаж аттракционов". То, что здесь в общей форме уже намечен принцип идейно-смыслового монтажа, - совершенно очевидно. Остановимся на том, как понимает автор природу сценического "аттракциона". В качестве средств идейного воздействия в статье как бы уравнены "все составные части театрального аппарата". Бросается в глаза неестественное для театра уравнение актерских и неактерских средств.Но как раз в искусстве кино (и прежде всего в немом кинематографе), где по-новому в сравнении с театром воплощаются соотношения человека со средой, такое подчеркивание "неактерских" элементов образа становится естественным. Тем более это оправдано для теории и практики

24

Монтаж аттракционов20-х гг., когда кинематограф в борьбе утверждал свое право на самостоятельность в системе искусств.

Термин "аттракцион" в трактовке Эйзенштейна предполагает точно выверенное многостороннее воздействие на различные чувства зрителя, и в этом можно видеть некий отдаленный прообраз его теории "вертикального монтажа".

Эйзенштейн отказался впоследствии от спорных и ошибочных положений статьи и от самого термина "аттракцион". Но принципы монтажной композиции, первоначально связывавшиеся с этим термином, развивались им неизменно и последовательно. Мы ясно увидим это, сопоставив полемическую бутаду из "Монтажа аттракционов" ("говорок Остужева -не более цвета трико примадонны") - со словами из последней, недописанной статьи Эйзенштейна "Цветовое кино": "...выразительное целое кинопроизведение должно строиться не на взаимном ущемлении отдельных областей, "нейтрализации" их в угоду другим, но на разумном выявлении в нужный момент на первый план именно тех средств выражения, через которые в данное мгновение наиболее полно выражается этот элемент, который в данных условиях наиболее непосредственно ведет к наиболее полному раскрытию содержания, смысла, темы, идеи произведения".

Плодотворное "зерно" исканий Эйзенштейна, различимое уже в "Монтаже аттракционов", созрело и развилось в глубокую концепцию кинематографического образа, включившего в себя и те элементы, которые полемически отвергались Эйзенштейном на раннем этапе (например, многогранное раскрытие человеческого характера актерскими средствами).

1

...по двум линиям под общим знаком революционного содержания. - В журнале "Рабочий зритель" (1924, ? 6) театральный критик С. Левман писал: "Пролеткульт метнулся от одной крайности к другой, отказавшись от жанра переживаний, настроений и натурализма, он ударился в клоунаду, буффонаду, гротеск". Это положение Эйзенштейн раскрывает в своей статье.2

"Зори Пролеткульта" - спектакль театра Пролеткульта, в котором были инсценированы стихи пролетарских поэтов. Он появился как полемический ответ на постановку Мейерхольдом пьесы "Зори" Верхарна.3

"Лена" - пьеса В. Ф. Плетнева (1886-1942) о ленских событиях 1912 г., поставленная к открытию Московского театра Пролеткульта 11 октября 1921 г. Вместе с художником Никитиным Эйзенштейн был автором оформления этого спектакля.4

Арватов Борис Игнатьевич (1896-1940) - искусствовед, автор книги "Искусство и классы", изданной в 1923 г., и сборника "Искусство и про-25

С.М.Эйзенштейнизводство", изд. Московского Пролеткульта, 1926 г., участник группы "ЛЕФ".

5

"Мексиканец" - инсценировка рассказа Джека Лондона - первая постановка Эйзенштейна (совместно с В. С. Смышляевым) на сцене театра Пролеткульта в январе - марте 1921 г. Эйзенштейн являлся также автором декораций и костюмов.6

Смышляев Валентин Сергеевич (1891-1936) - актер и режиссер Первой студии МХАТ, ставший в 20-х гг. режиссером Первого рабочего театра Пролеткульта. Ему принадлежит книжка "Техника обработки сценического зрелища", изд. Всероссийского Пролеткульта, 1922.7

"Над обрывом" - пьеса В. Ф. Плетнева, поставленная в театре Пролеткульта в 1922 г.8

"Мудрец" - переделанная С. М. Третьяковым комедия А. Н. Островского "На всякого мудреца довольно простоты".9

Перетру - сокращенное название передвижной труппы Московского театра Пролеткульта.10

Остужев Александр Алексеевич (1874-1953) - народный артист СССР, исполнитель ряда ролей классического репертуара.11

Сверчок на печи - имеется в виду программный для Первой студии МХАТ спектакль "Сверчок на печи" Ч. Диккенса, поставленный в 1915 г.12

Театр Гиньоль, или Гран-Гиньоль - один из парижских бульварных театров, существующий со второй половины XIX в., создавший особый стиль "театра ужасов", приближающийся по типу воздействия на аудиторию к паноптикуму.13

Гросс Георг (1893-1959) - немецкий художник, особенно известный как график и карикатурист, в рисунках которого преобладают элементы острой социальной сатиры.14

Родченко Александр Михайлович (1891-1956) - советский художник-график, фотограф, автор декораций к ряду спектаклей Мейерхольда (в частности ко второй части "Клопа" Маяковского в театре Мейерхольда), один из создателей жанра фотомонтажа. Входил в группу "ЛЕФ".15

Эпилог "Мудреца" состоял из двадцати пяти "аттракционов", которые и перечисляет Эйзенштейн в своей статье. Ниже приводится примерная режиссерская схема этого эпилога.1)

На сцене (манеже) Глумов, который в ["экспозитивном"] монологе говорит о том, что у него похищен его дневник и что это угрожает ему разоблачением. Глумов решает срочно жениться на Машеньке, для чего вызывает на сцену "Манефу" (клоуна) и предлагает выступить в роли попа.26

Монтаж аттракционов2)

Свет гаснет, на экране - похищение дневника Глумова человеком в черной маске - Голутвиным. Пародия на американский детективный фильм.3)

Свет в зале. Появляется Машенька в костюме спортсмена-автомобилиста, в подвенечной фате, а вслед за ней три отвергнутых ею жениха - офицеры (в пьесе Островского - Курчаев), будущие шаферы на ее свадьбе с Глумовым. Разыгрывается сцена разлуки ("грусти"): Машенька поет "жестокий" романс "Пускай могила меня накажет", офицеры исполняют, пародируя Вертинского, "Ваши пальцы пахнут ладаном". (В первоначальном смысле Эйзенштейна - эта сцена намечалась как эксцентрический музыкальный номер (ксилофон), игра Машеньки на бубенцах, нашитых в виде пуговиц на мундирах офицеров.)4,5,6)

После ухода Машеньки и трех офицеров на сцене снова Глумов. К нему из зрительного зала выбегают один за другим Городулин, Жоффр, Мамилюков - три клоуна, каждый из которых исполняет свой цирковой номер (жонглирование шариками, акробатические прыжки и т. п.), и требуют за это плату. Глумов отказывает им и уходит. ("Двухфразное клоунское антре" - при каждом выходе - две фразы текста: реплики клоуна и Глумова.)7)

Появляются Мамаева, одетая с вызывающей роскошью ("этуаль"), с цирковым хлыстом в руках, и вслед за ней три офицера. Мамаева хочет расстроить свадьбу Глумова, утешает отвергнутых женихов и после их реплики о лошади ("ржет моя знакомая кобыла") щелкает хлыстом - и офицеры разбегаются по манежу. Двое изображают лошадь, третий -всадника.8)

На сцене - поп ("Манефа"), начинается "венчание". Все присутствующие на свадьбе поют: "У попа была собака". "Манефа" исполняет цирковой номер ("каучук"), изображая собаку.9)

В рупоре - крик газетчика. Глумов, бросив венчание, убегает, чтобы узнать, не появился ли его дневник в печати.10)

Появляется похититель дневника - человек в черной маске (Голутвин). Гаснет свет. На киноэкране - дневник Глумова; в фильме рассказывается об его поведении перед высокими покровителями и соответственно об его превращениях в различные условные образы (в осла перед Мамаевым, в танкиста перед Жоффром и т. п.).11)

Венчание возобновляется. Место сбежавшего Глумова занимают отвергнутые женихи - три офицера ("Курчаев").12)

Ввиду того что Машенька венчается сразу с тремя женихами, четыре униформиста выносят на доске из зрительного зала муллу, который продолжает начатое венчание, исполняя пародийные куплеты на злободневные темы - "Алла верды".27

С.М.Эйзенштейн13)

Закончив свои куплеты, мулла танцует лезгинку, в которой принимают участие все. Мулла поднимает доску, на которой он сидел, на обороте надпись: "Религия - опиум для народа". Мулла уходит, держа эту доску в руках.14

) Машеньку и трех женихов укладывают в ящики (откуда они незаметно для зрителей исчезают). Участники свадебной церемонии бьют глиняные горшки об ящик, пародируя старинный свадебный обряд "при укладывании молодых".15)

Три участника свадебной церемонии (Мамилюков, Мамаев, Городулин) исполняют свадебную песню: "А кто у нас молод, а кто не женат".16)

Свадебную песню прерывает вбегающий Глумов с газетой в руках: "Ура! В газете ничего нет!" Все высмеивают его и оставляют одного.17)

После обнародования дневника и неудачи со свадьбой Глумов в отчаянии. Он решает покончить жизнь самоубийством, требует от униформиста "веревочку". С потолка ему спускают лонжу. Он прикрепляет к спине "ангельские крылья", и его с зажженной свечой в руках начинают поднимать к потолку. Хор поет "По небу полуночи ангел летел" на мотив "Сердце красавицы". Эта сцена пародирует "вознесение на небо".18)

На сцене появляется Голутвин ("злодей"). Глумов, увидев своего врага, начинает осыпать его ругательствами, спускается на сцену и бросается на "злодея".19)

Глумов и Голутвин бьются на эспадронах. Побеждает Глумов. Голутвин падает, и Глумов срывает с брюк Голутвина большую наклейку, под ней слово "нэп".20)

Голутвин исполняет куплеты о нэпе. Глумов ему подпевает. Оба танцуют. Голутвин приглашает Глумова "идти к нему в подручные", ехать в Россию.21)

Голутвин, балансируя зонтиком, проходит по наклонной проволоке над головами зрителей на балкон - "уезжает в Россию".22)

Глумов решается последовать его примеру, взбирается на проволоку, но срывается (цирковой "каскад") и со словами: "Ох скользко, скользко, я лучше переулочками" следует за Голутвиным "в Россию", по менее опасному пути, через зрительный зал.23)

На сцену выходит "рыжий" (клоун), который плачет, приговаривая: "Уехали, а человека-то забыли". С балкона по проволоке, на зубах спускается другой клоун.24,25)

Между двумя "рыжими" возникает перебранка; один обливает другого водой, тот от неожиданности падает. Один из них объявляет:"конец" и раскланивается с публикой. В этот момент под сидениями в зрительном зале происходит пиротехнический взрыв.

28

Чудно и неожиданно писать брошюру о том, чего фактически нет. Нет же, например, кино без кинематографии. Между тем автору настоящей книги удалось написать книгу про кино страны, не имеющей кинематографии,

о кино страны, имеющей в своей культуре бесконечное множество кинематографических черт, но разбросанных повсюду, за исключением

только... кино.

Кинематографическим чертам японской культуры, лежащим вне японского кино, и посвящена эта статья, лежащая так же вне книги, как эти черты вне японского кино.

*

* *Кино - это: столько-то фирм, такие-то оборотные капиталы, такие-то "звезды", такие-то драмы.

Кинематография - это прежде всего монтаж.

Японское кино хорошо обставлено фирмами, актерами, сюжетами.

И японское кино совершенно не знает монтажа.

Между тем принцип монтажа можно было бы считать стихией японской изобразительной культуры.

Письменность, ибо письменность в первую очередь изобразительна.

Иероглиф.

Натуралистическое изображение предмета в искусных руках Цанки за 2650 лет до нашей эры слегка схематизируется и с 539-ю собратьями образует первый "контингент" иероглифики.

Выцарапанный шилом на бамбуковой пластинке портрет предмета во всем еще похож на оригинал.

Но вот в конце III века изобретается кисть,

в I веке после этого "радостного события" (н. э.) - бумага, наконец, в 220 году - тушь.

Полный переворот. Революция в начертаниях. И, претерпев на протяжении истории до четырнадцати различных манер письма, иероглиф застывает в своем современном начертании.

29

С.М.Эйзенштейн

Орудия производства (кисть и тушь) определяют форму.

Четырнадцать реформ сделали свое.

В итоге: в пламенно развивающемся иероглифе "ма" (лошадь) уже немыслимо распознать облик трогательно осевшей на задние ноги лошадки письменного стиля Цзан Се, лошадки, так хорошо знакомой по древнекитайской скульптуре (рис. 1).

Но бог с ней, с лошадкой, как и с 607-ю остальными знаками "сянь-хинь" - первой изобразительной категорией иероглифов.

Самый интерес начинается со второй категории иероглифов - "хой-и", то есть "совокупной".

Рис. 1

Дело в том, что совокупность... скажем лучше, сочетание двух иероглифов простейшего ряда рассматривается не как сумма их, а как произведение, то есть как величина другого измерения, другой степени; если каждый в отдельности соответствует предмету, факту, то сопоставление их оказывается соответствующим понятию. Сочетанием двух "изобразимых" достигается начертание графически неизобразимого.

Например: изображение воды и глаза означает - "плакать",

изображение уха около рисунка дверей - "слушать",

собака и рот - "лаять",

рот и дитя - "кричать",

рот и птица - "петь",

нож и сердце - "печаль" и т. д.

Да ведь это же - монтаж!!

30

За кадромДа. Точно то, что мы делаем в кино, сопоставляя по возможности однозначные, нейтральные в смысловом отношении, изобразительные кадрики в осмысленные контексты и ряды.

Неизбежный способ и прием в любом кинематографическом изложении. И в конденсированном и очищенном виде - отправная точка для "интеллектуального кино", кино, ищущего наибольшей лаконики зрительного изложения отвлеченных понятий.

Пионером на этих путях приветствуем метод покойного (давно покойного) Цзан Се.

* * *

Раз уж о лаконике. Лаконика дает нам переход к другому. Япония обладает самым лаконичным видом поэзии: "хай-кай" (возникшее в начале XII века) и "танка"

1.Они - почти перенесенная в фразеологию иероглифика. И даже половина их достоинства расценивается каллиграфичностью их начертания. Метод же их решения вполне аналогичен.

Этот метод, который в иероглифике является средством лаконического запечатлевания отвлеченного понятия, перенесенный в словесное изложение, родит такую же лаконику заостренной образности.

Метод, свернутый в суровое сочетание знаков, высекает в их столкновении сухую определенность понятия.

Тот же метод, развернутый в богатство уже словесных сочетаний, разворачивается в пышность образного эффекта.

Формула - понятие, упышняясь, разворачиваясь на материале, превращается в образ - форму.

Совершенно так же, как примитивная форма мышления - образное мышление, сворачиваясь с определенной стадии, переходит в мышление понятиями.

Но переходим к примерам:

"Хай - к а й " - это насыщенное импрессионистическое кроки:

"В печи две блестящие точки: кошка сидит". (Ге-Дай).

Или "Старинный монастырь. Холодная луна. Волк лает." (Хикко).

Или: "В поле тихо. Бабочка летает. Бабочка уснула" (Го-Син).

"Танка" несколько длиннее (на две строчки):

Тихо идущий

Горный фазан; хвост его

Тянется сзади.

Ах, ночь бесконечную

31

Один проведу ля я.

(Хитомаро. Перевод О. Плетнера)

По нашему - это монтажные фразы, монтажные листы.

Простое сопоставление двух-трех деталей материального ряда дает совершенно законченное представление другого порядка - психологического.

И если здесь расплываются остро отточенные края интеллектуальной формулировки понятия сопоставления иероглифов, то оно несоизмеримо расцветет в своей эмоциональности.

Японское письмо - не знаешь,

то ли оно буквенное начертание, то ли оно самостоятельное произведение графики...

Рожденный на двуедином скрещении изобразительного по приему и обозначительного по назначению, метод иероглифа продолжил свою традицию не только в литературу, как мы указали, и в "танке" (не исторически последовательно, а принципиально-последовательно для создавших этот метод мозгов).

Абсолютно тот же метод работает и в наиболее совершенных образцах японского изобразительного искусства.

Сяраку2. Он автор лучших эстампов XVIII в[ека], особенно бессмертной галереи актерских портретов. Японский Домье. Тот Домье, которого Бальзак - сам Бонапарт литературы - в свою очередь называл "Микеланджело карикатуры".

И при всем этом Сяраку у нас почти не знают.

Характерные признаки его произведений отмечает Юлиус Курт3. Излагая вопрос влияния скульптуры на Сяраку, он проводит параллель между портретом актера Накаяма Томисабуро4 и древней маской полурелигиозного театра Но5 - маской Розо (старого бонзы, рис. 2):

"...то же выражение в маске, тоже созданной во дни Сяраку, как и в портрете Томисабуро. Членение лица и распределение масс очень схожи между собой, хотя маска изображает старца, а гравюра - молодую женщину (Томисабуро в роли женщины). Бросающееся в глаза сходство, а между тем между обоими нет ничего общего. Но как раз здесь мы обнаруживаем характернейшую для Сяраку черту: в то время как маска высечена из дерева в почти правильных анатомических пропорциях, - пропорции в лице на эстампе - просто невозможны. Расстояние между глазами столь огромно, что похоже на издевательство над всяким здравым смыслом. Нос, по сравнению с глазами по крайней мере, вдвое длиннее, чем это может себе позволить нормальный нос, подбородок по отношению ко рту вообще вне всяких пропорций; брови, рот, вообще каждая деталь по

32

отношению к другим совершенно немыслима. То же мы можем проследить на лицах всех крупных голов Сяраку. Совершенно исключена возможность, чтобы великий мастер не знал ошибочности соотношения их размеров. Он совершенно сознательно отказался от естественности, и в то время как. каждая отдельно взятая деталь построена на принципах концентрированнейшего натурализма, общее композиционное их сопоставление подчинено только чисто смысловому заданию. Он брал за норму пропорций квинтэссенцию психологической выразительности..." (Юлиус Курт, Сяраку, стр. 79, 80,

81, Munchen). .

Рис. 2

Не то же ли это, что делает иероглиф, сопоставляя самостоятельный "рот" и безотносительного "ребенка" для смыслового выражения "крика"?

И не то же ли мы делаем во времени, как он в единовремени, вызывая чудовищную диспропорцию частей нормально протекающего события, когда мы его внезапно членим на "крупно схватывающие руки", "средние планы борьбы" и "совсем крупные вытаращенные глаза", делая монтажную разбивку события на планы?! Глаз вдвое больше человека в полный рост?! И из сопоставления этих чудовищных несуразностей мы снова собираем воедино разложенное событие, но в нашем аспекте; в нашей установке по отношению к явлению.

33

*

* *Диспропорциональное изображение явления органически изначала свойственно нам. А. С. Лурья показывал мне детский рисунок на тему "топить печку".

Все изображено в сносных взаимоотношениях и с большой добросовестностью. Дрова. Печка. Труба. Но посреди площади комнаты громадный испещренный зигзагами прямоугольник. Что это? Оказывается -"спички". Учитывая осевое значение для изображаемого процесса именно спичек, ребенок по заслугам отводит им и масштаб.

Представление предмета в действительно (безотносительно) ему свойственных пропорциях есть, конечно, лишь дань ортодоксальной формальной логике,

подчиненности нерушимому порядку вещей.

И в живопись и скульптуру периодически оно и неизменно возвращается в периоды установления абсолютизма,

сменяя экспрессивность архаической диспропорции в регулярную "табель о рангах" казенно устанавливаемой гармонии. Позитивистский реализм отнюдь не правильная форма перцепции

6. Просто - функция определенной формы социального уклада,после государственного единовластия насаждающего государственное единомыслие.

Идеологическое униформирование, вырастающее образно в шеренгах униформ гвардейских лейб-полков...

*

* *Итак, мы видели, как принцип иероглифа - "обозначение через изображение" - разошелся надвое.

По линии своего назначения (принцип "обозначение") в принципы создания литературной образности.

По линии приемов осуществления этого назначения (принцип "изображение") в изумительные приемы выразительности Сяраку.

И как о двух расходящихся крылах гиперболы принято говорить, что они встречаются в бесконечности (хотя никто и не бывал в местах столь отдаленных!), так и принцип иероглифики, бесконечно разойдясь надвое (согласно функциональности признаков), внезапно опять из двойственной разобщенности вновь соединяется уже в четвертой сфере - в театре.

Отчужденные столь надолго, они одно время - колыбельное время драмы - присутствуют параллельно любопытным дуализмом.

34

За кадромОбозначение сюжета - представление сюжета - делает немая марионетка на сцене, так называемая дзёрури.

Вместе со специфической манерой двигаться эта архаика переходит и в раннее Кабуки

7. Сохраняется, как частичный прием, и посейчас в классическом репертуаре.Ну и пусть его. Не в этом соль.

Но в самую технику иероглифический (монтажный) метод игры вклинился любопытнейшими приемами.

Но прежде чем перейти к ним, раз мы уже заговорили об изобразительной стороне, остановимся на полустанке вопроса о кадре, чтобы зараз с этим вопросом и покончить.

Кадр.

Маленький прямоугольник с как-то в нем организованным кусочком события.

Приклеиваясь друг к другу, кадры образуют монтаж. (Конечно, когда это в соответствующем ритме!)

Так примерно учит старая кинематографическая школа.

Так по винтику, По кирпичику...

Кулешов

9, например, прямо так кирпичом и пишет:"...Если имеется мысль-фраза, частица сюжета, звено всей драматургической цепи, то эта мысль выражается, выкладывается кадрами - знаками, как кирпичами..." (Л. Кулешов. "Искусство кино". Изд. Теакинопечать, стр. 100.)

Так по винтику, По кирпичику...

- как говорили.

Кадр - элемент монтажа.

Монтаж - сборка элементов.

Вреднейший способ анализа,

где осмысление какого-либо процесса целиком (связь кадр - монтаж) делается только через внешние признаки его протекания (кусок клеится к куску).

Так можно, например, дойти до пресловутого объяснения, что трамваи существуют для того, чтобы их клали поперек улицы. Вполне логичный вывод, если ограничиваться на тех функциях, которые они исполняли, например, в февральские дни семнадцатого года. Но МКХ

10 глядит иначе.35

Худшее же в этом деле то, что подобный подход ложится действительно неперелазным трамваем поперек возможностей формального развития.

Подобный подход обрекает не на диалектический рост, а лишь на эволюционное "совершенствование", поскольку нет вгрызания в диалектическую сущность явления.

В конце концов подобное эволюционирование приводит или через рафинированность к декадансу, или, наоборот, к простому захирению от застоя кровей. Как ни странно, обоим случаям одновременно мелодичный свидетель - "Веселая канарейка"

11.*

* *Кадр вовсе не элемент монтажа.

Кадр - ячейка монтажа. По ту сторону диалектического скачка в едином ряде кадр - монтаж.

Чем же характеризуется монтаж, а следственно, и его эмбрион -кадр?

Столкновением. Конфликтом двух рядом стоящих кусков. Конфликтом. Столкновением.

Передо мной лежит мятый пожелтевший листок бумаги.

На нем таинственная запись:

"Сцепление - П" и "Столкновение - Э".

Это вещественный след горячей схватки на тему о монтаже между Э - мною и П - Пудовкиным

12. (С полгода назад.)Такой уж заведен порядок. С регулярными промежутками времени он заходит ко мне поздно вечером, и мы при закрытых дверях ругаемся на принципиальные темы.

Так и тут. Выходец кулешовской школы, он рьяно отстаивал понимание монтажа как сцепления кусков. В цепь. "Кирпичики".

Кирпичики, рядами излагающие мысль.

Я ему противопоставил свою точку зрения монтажа как столкновения. Точка, где от столкновения двух данностей возникает мысль.

Сцепление же лишь возможный - частный случай в моем толковании.

Помните, какое бесконечное количество комбинаций знает физика в вопросе удара (столкновения) шаров.

В зависимости от того, упругие они, неупругие или смешанные.

Среди этих комбинаций есть и такая, когда столкновение деградирует до равномерного движения обоих в одном направлении.

Это соответствовало бы точке зрения Пудовкина.

36

За кадромНедавно я беседовал с ним снова. Сейчас он стоит на моей тогдашней точке зрения.

Правда, за это время он имел случай ознакомиться с комплектом моих лекций, читанных за это время в ГТК...

13Итак, монтаж - это конфликт.

Как основа всякого искусства всегда конфликт. (Своеобразное "образное" претворение диалектики).

Кадр же является ячейкой монтажа.

И, следственно, рассматривать его надлежит тоже с точки зрения конфликта.

Внутрикадровый конфликт - потенциальный монтаж, в нарастании интенсивности разламывающий свою четырехугольную клетку и выбрасывающий свой конфликт в монтажные толчки между монтажными кусками; как зигзаг мимики, теми же изломами выплескивается в зигзаг пространственной мизансцены, как лозунг: "Тщетны россам все препоны", разражается многотомными перипетиями романа "Война и мир".

Если уж с чем-нибудь сравнивать монтаж, то фалангу монтажных кусков - "кадров" - следовало бы сравнить с серией взрывов двигателя внутреннего сгорания, перемножающихся в монтажную динамику "толчками" мчащегося автомобиля или трактора.

Внутрикадровый конфликт. Он может быть весьма разнообразен: он может быть даже... сюжетен. Тогда это "Золотая серия". Кусок на 120 метров. И ни разбору, ни вопросам киноформы не подлежит.

Но "кинематографичны":

конфликт графических направлений (линий),

конфликт планов (между собой),

конфликт объемов,

конфликт масс (объемов, наполненных разной световой интенсивностью),

конфликт пространств и т. д.

Конфликты, ждущие лишь одного толчка интенсификации, чтобы разлететься в пары кусков антагонистов. Крупного и мелкого плана. Графически разнонаправленных кусков. Кусков, решенных объемно, с кусками, решенными плоско. Кусков темных и светлых... И т. д.

Наконец, имеются и такие конфликтные неожиданности, как:

конфликт предмета и его пространственности и конфликт события и его временности.

Как ни странно это звучит - это давно знакомые нам вещи.

37

С.М.ЭйзенштейнПервое - оптическое искажение объективом, второе - мультипликации, или zeitlupe

* .Сведение всех данных кинематографа к единой формуле конфликта и кинематографических признаков в диалектический ряд по одному признаку - не пустая риторическая забава.

Мы сейчас ищем единую систему приемов кинематографической выразительности по всем его элементам.

Приведение их [к] ряду общих признаков решит задачу в целом.

Опыт по отдельным элементам кино совершенно несоизмерим.

Если мы знаем очень много о монтаже, то по теории кадра мы барахтаемся между Третьяковкой, Щукинским музеем

14 и набившими оскомину геометризациями.Рассмотрение же кадра как частного молекулярного случая монтажа - расшибание дуализма "кадр - монтаж", дает возможность непосредственного приложения монтажного опыта к вопросу теории кадра.

То же по вопросу теории освещения. Ощущение его как столкновения тока света с преградой, подобно струе из брандспойта, ударяющейся по предмету, или ветру, сталкивающемуся с фигурой, должно дать совершенно по-иному осмысливаемое пользование им, нежели игра "дымками" и "пятнами".

Пока одним таким знаменателем является принцип конфликта: принцип оптического контрапункта.

*

* *Сейчас же не забыть, что ведь нам предстоит решить и не такой еще контрапункт, а именно конфликт акустики и оптики в звучащем кино.

Пока же вернемся к одному из любопытнейших оптических:

к конфликту между рамкой кадра и предметом.

Точка съемки как материализация конфликта между организующей логикой режиссера и инертной логикой явления в столкновении, дающего диалектику киноракурса.

В этом пункте мы пока что импрессионистичны и беспринципны до тошноты.

А между тем резкая принципиальность имеется и в этой технике.

Сухой четырехугольник, всекающийся в случайность природной раскинутости...

____________

* "Лупа времени" (нем.) - метод

ускоренной съемки.

38 За кадром

Рис. 3

И мы снова в Японии!

15Ибо так кинематографичен один из методов обучения рисованию в японской школе.

Наш метод обучения рисованию:

берется обыкновенный лист русской бумаги о четырех углах. И втискивается в него в большинстве случаев даже без учета краев (края салятся от долгого корпения!) скучная кариатида, тщеславная коринфская капитель или гипсовый Данте (не фокусник, а тот - Алигиери, комедийный автор).

Японцы поступают наоборот.

Вот ветка вишни или пейзаж с парусником.

И ученик из этой общности вырезывает то квадратом, то кругами, то прямоугольником композиционную единицу (рис. 3 и 4).

Берет кадр!

И как эти две школы (ихняя и наша) характеризуют борющиеся в сегодняшнем кино две основные тенденции!

Наша школа - отмирающий метод пространственной организации явления перед объективом: от "постановки" эпизода до возведения перед объективом буквальных столпотворений вавилонских.

И японцы - другой метод - "взятости" аппаратом, организации через него. Вырубание куска действительности средствами объектива.

39

Рис

. 4Правда, сейчас, к моменту, когда центр внимания с материала кино как такового наконец начинает переноситься в интеллектуальном кино на "выводы и заключения", на "лозунги" по материалу, обе школы теряют значимость своей розни и могут спокойно синтетически объединяться.

Страниц восемь тому назад, мы, как калошу в трамвае, потеряли вопрос театра.

Вернемся назад - к вопросу приемов монтажа в японском театре,

в частности, в игре.

Первым и самым поразительным примером, конечно, является чисто кинематографический прием "беспереходной игры".

Наравне с предельным изыском мимических переходов японец пользуется и прямо противоположным.

В каком-то моменте игры он прерывает ее. "Черные" услужливо закрывают его от зрителя. И вот он возникает в новом гриме, новом парике, характеризующих другую стадию (степень) его эмоционального состояния.

Так, например, в пьесе "Наруками"

16 решается переход Садандзи17 от опьянения к безумию. Механической перерезкой. И изменением набора (арсенала) цветных полос на лице, выделяя те из них, на которые выпала доля выполнять задание более высокой интенсивности, чем первой росписи.Этот прием является органичным для фильмы. Насильственное введение в фильму европейской игровой традиции кусков "эмоциональных

40

За кадромпереходов" опять-таки заставляет кино топтаться на месте. Между тем прием "резанной" игры дал возможность выстраивания совершенно новых приемов. Замена одного меняющегося лица гаммой разнонастроенных лиц - типажа, - всегда более заостренно выразительных, чем слишком податливая и лишенная органической сопротивляемости поверхность лица проф-актера.

Размыкание между собой полярных стадий выражения лиц в резком сопоставлении применено мною в нашей новой деревенской картине