ЛЕКЦИЯ 4: ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА КУЛЬТУРОГЕНЕЗА

Проблема перехода от биологической формы бытия к социокультурной

На первом этапе изучения истории культуры - в XVIII веке - ее начальной ступенью казалась культура античная, и все размышления о современной культуре основывались на ее сопоставлении с антич-ной классикой - от полемики 'древних и новых' во Франции в кон-це XVII века до противопоставления Ф. Шиллером сто лет спустя 'наивной' и 'сентиментальной' поэзии. XIX вех отодвинул исход-ную ступень истории на Древний Восток - наиболее принципиальным в теоретическом отношении это было в историософской концепции Г. Гегеля. XX век, благодаря богатейшему материалу, собранному эт-нографами, археологами и спелеологами, отодвинул начало истории культуры в первобытность. Однако в наше время нужно пойти еще дальше - и потому, что целый комплекс наук предоставляет нам многообразные данные о длительнейшем процессе перехода от до-куль-турного состояния человечества к культурному, и потому, что синер-гетика показала великое значение переходных периодов в развитии слож-ных систем, тем самым направляя культурологическую мысль на изучение таких периодов в истории культуры, а первым из них и был процесс превращения биологической формы существования животных в социокультурную форму бытия человека. Антропология и археоло-гия описывают все фазы этого процесса постепенного изменения ана-томического строения тела очеловечивавшегося животного и его спо-собности обрабатывать природные материалы, создавая из них свои 'искусственные органы' (см., например, монографию М. Ф. Нестур-ха 'Происхождение человека'); одна из этих фаз получила точное определение: 'питекантроп' - то есть буквально 'обезьяночело-век', - и эта причудливая, кентавроподобная, структура не может не

83

осмысляться культурологически именно в ее переходности, на основе обобщения всех конкретно-научных данных, тем более, что этот пере-ходный процесс длился несколько миллионов лет, превосходя в сто раз (!) длительность истории человека, ставшего наконец 'разумным', то есть культурным, и уже по этой причине заслуживает исследова-тельского внимания как предыстория культуры, не осмыслив кото-рую, нельзя понять и ее историю.

Наши археологи и философы (П. И. Борисковский, Я. Я. Рогин-ский, В. П. Якимов, Ю. И. Семенов) выдвинули продуктивную идею 'двух скачков' в процессе антропосоциогенеза: первый, по формули-ровке Ю. И. Семенова - 'Это отмеченный началом изготовления орудий переход от стадии животных предшественников человека к стадии формирующихся людей, каковыми являются питекантропы и другие сходные с ними формы - архантропы и неандертальцы - (па-леантропы); второй скачок - происшедшая на грани раннего и по-зднего палеолита смена палеантропов людьми современного физичес-кого типа (неоантропами, Homo sapiens), являющимися подлинными, готовыми людьми. Первый скачок означал появление социальных закономерностей, второй - установление их полного и безраздель-ного господства в человеческих объединениях'; и далее: 'Логично предположить, что эти два этапа формирования производительных сил были одновременно и двумя основными стадиями становления человеческого общества вообще, т. е. эволюции человечества'.

Хотя не все ученые разделяют эту точку зрения, она может полу-чить неожиданное подтверждение со стороны синергетики, учитывая, что между этими двумя скачками движение шло нелинейно, то есть по разным траекториям, и одна из них - та, что вела к Человеку разум-ному, - доказала свою продуктивность, а другие оказались тупика-ми развития и привели к гибели пошедших по этим дорогам популя-ций (так называемая 'неандертальская проблема'. 'Происхождение, взаимоотношение с другими представителями рода Homo и, наконец, причины исчезновения неандертальского человека - все эти вопро-сы остаются предметом дискуссии', пишет в наши дни известный ан-трополог П. М. Долуханов, а этолог В. Дольник высказался более определенно: 'Неандертальцам встреча с более прогрессивным млад-шим братом ничего хорошего не принесла: они не выдержали конку-ренции и вымерли не позднее 25 тысяч лет назад'). К сожалению, тра-диционное для советской исторической науки и социальной философии сосредоточение внимания на формировании общественных отноше-

84

ний и недооценка роли культуры в истории человечества, начиная с первых его шагов, привели к тому, что и в данном случае обращение к культурному аспекту процесса антропосоциогенеза свелось у того же Ю. И. Семенова к указанию на роль '..таких специфических челове-ческих особенностей как мышление, воля, язык' (в другом разделе книги - '..мышление, язык, духовная культура'), без какого-либо обоснования выделения именно этих и только этих элементов стано-вящейся культуры (как и без попытки согласования этих двух три-ад - столь несущественными казались эти сюжеты 'классическому истматчику'; неудивительно, что он вообще не заметил ни современ-ных культурологических исследований, ни такого великого открытия, как функциональная асимметрия человеческого мозга).

В решении этой задачи наука имеет сегодня еще одно существен-нейшее подспорье - понимание изоморфизма филогенеза и онтогене-за (биогенетический закон, открытый Э. Геккелем в прошлом веке, а в нынешнем, как выяснилось, распространяющий свое действие на сфе-ру психологии и поведения, хотя, разумеется, с известными корректи-вами), а также результаты многосторонних исследований древнейших стадий антропосоциогенеза, которые позволяют многое, ранее неиз-вестное или лишь гипотетически формулировавшееся историками пер-вобытной культуры, увидеть и научно объяснить в ее самом далеком и недоступном прямому наблюдению прошлом - как, впрочем, и в сознании, поведении, жизнедеятельности ребенка в первые годы его жизни благодаря их рассмотрению через призму зарождавшейся куль-туры первобытных людей. Взаимосоотнесенность этих двух синерге-тически рассматриваемых процессов имеет особое значение для куль-турологии по той простой, но исключительно важной, хотя, как правило, игнорируемой культурологами, причине, что исторический процесс культурогенеза воспроизводится в жизни каждого индивида на протяжении всей истории человечества, начиная с его предыстории - того именно переходного этапа от бытия животного к жизни челове-ка, рассмотрение которого стало необходимым на современном уров-не развития культурологической мысли.

Особое значение такой анализ приобретает потому, что после вели-кого открытия Ч. Дарвина, в пафосе противопоставления научного объяснения процесса антропо-социо-культурогенеза религиозному его истолкованию - мифологическому креативизму - развитие биологи-ческих исследований доходило до стирания качественной грани между биологическим и культурным; в результате их различия сводятся к

85

чисто количественным изменениям, к степени развития того же каче-ства; характерные примеры - введение в категориальный аппарат это-логии таких понятий, как 'языки животных', 'птичье пение и пляски', 'социобиология', 'биоэтика', 'искусство животных', свойственное им - как утверждал сам Ч. Дарвин - 'чувство красоты' и т. д. Синер-гетическое осмысление процесса культурогенеза в обоих его масшта-бах - родовом и индивидуальном - позволяет преодолеть и позити-вистский редукционизм, и поэтический антропоморфизм в соотнесении этих двух уровней организации бытия живых существ, высвечивая за-кономерности процесса превращения одного в другой.

Главное, сущностное, качественное различие между человеком и животными до сих пор определялось по-разному - от приписывания ему тех или иных духовных качеств, дарованных 'Божественным Твор-цом', до признания марксизмом труда той силой, которая очелове-чила зверя. На нынешнем уровне развития науки есть возможность, сохраняя материалистический, эволюционистский взгляд на эту про-блему и не принимая всерьез попыток активизировавшихся, особен-но в США, креационистов возродить библейское представление об акте творения мира Богом (см. указанные в библиографии книги Д. Гиш, П. Тейлор и др.), предложить ее более точное решение; воз-можность эта обусловлена формированием системного мышления, ко-торое позволяет преодолеть как односторонние, так и суммативные трактовки данного процесса, руководствуясь критерием необходимо-сти и достаточности в выявлении его многофакторной детермина-ции и синергетическим пониманием его нелинейного характера, при решающей роли аттрактора в отборе тех путей развития системы, ко-торые образуются в результате ее дезорганизации и изменения соот-ношения порядка и хаоса.

* * *

Одно из самых значительных достижений научной мысли XX ве-ка- генетика - открыла тайну темпорального бытия жизни: меха-низм генетической трансляции специфической структуры и поведенче-ской программы каждого вида живых существ. Природа обеспечивает стабильность их существования благодаря жесткой охране видового генофонда от воздействия благоприобретаемого индивидами разно-образнейшего жизненного опыта; тем самым каждый вид растений и животных, сложившись в определенных условиях природной среды и климата, остается неизменным безграничное время, если только внеш-

86

ние силы - природные катаклизмы или же поведение людей - его не уничтожают или радикально не деформируют; это значит, что биоло-гическая форма бытия на уровне существования вида неисторична, изменчива только жизнь индивида - его путь от рождения к смерти, однократный у животных и циклически, многократно повторяющий-ся у растений.

Появление на Земле человека было сопряжено с качественным со-кращением сферы действия этого генетического механизма: он сохра-нил способность кодировать и транслировать из поколения в поколе-ние, или через поколения и при корректирующем действии разного рода мутаций, структурные - анатомо-физиологические - качества этого новоявленного биологического вида, в единстве с их различными мо-дификациями - расовыми, этническими и потомственно-родственны-ми, - но утратил способность кодировать и транслировать функцио-нальные качества человека - программы его деятельности и поведения. Тем самым предки человека оказались безоружными перед лицом если не враждебной, то равнодушной к нему природы, ибо индивид не полу-чал от рождения, в виде унаследованного комплекса инстинктов, ника-кой программы действий, которая обеспечила бы его выживание - до-бывание пищи, устройство жилья и организацию отношений с другими людьми в их совместной жизни и воспроизводстве потомства. Поэтому этологи и классики современной философской антропологии - напри-мер, А. Гелен - совершенно справедливо заключают, что человек - это своеобразный 'пасынок природы', не приспособленный ею к суще-ствованию и обреченный на вымирание. В. Дольник назвал человека более деликатно 'непослушное дитя биосферы' и показал это в схеме, которая может служить великолепной иллюстрацией синергетической идеи нелинейного характера развития сложных систем (см. схему 14).

По-видимому, так оно, как правило, и происходило - этим объяс-няется столь удивительный факт, как обнаруженное археологами един-ственное место происхождения человеческого рода в одной точке Цен-тральной Африки, откуда он уже стал распространяться по всей ойкумене. С синергетической точки зрения это получает убедительное объяснение: распад той формы самоорганизации бытия, которая сло-жилась у обезьяноподобных предков человека, породил хаотическое - ибо стихийное, неосознававшееся и не имевшее какой-либо целенаправ-ленности - множество различных путей приспособления к этой драма-тической ситуации, и неудивительно, что в большинстве случаев поиск эффективного способа выживания оказывался неудачным и популяции

87

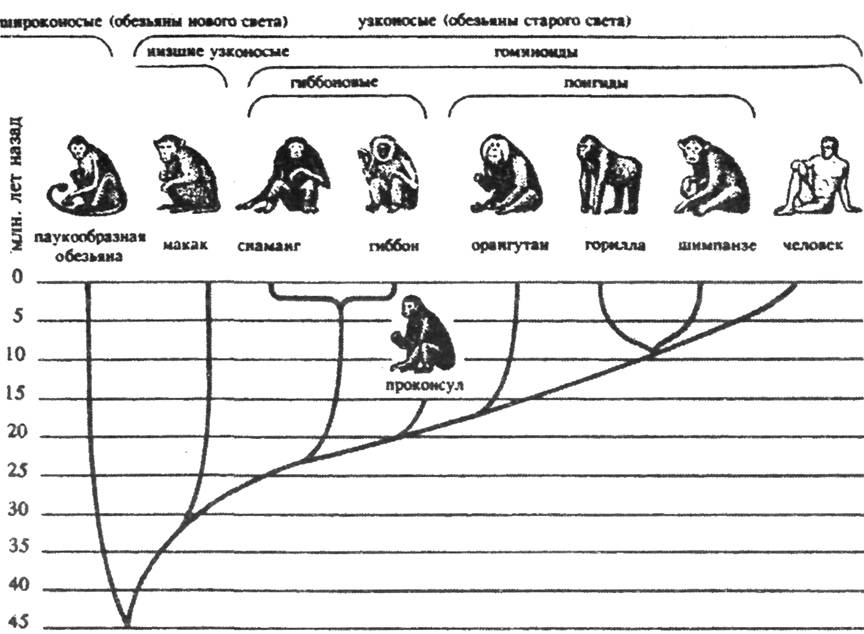

Схема 12. Синергетическая идея нелинейного характера развития сложных систем

Ветвь приматов давшая начало человеку и место на ней проконсула. Время расхождения групп и видов (в месте ветвлений) дано на шкале слева

гоминид вымирали, не находя выхода к новому способу организации своего бытия - такому внебиологическому и более сложному, чем биоге-нетический, способу, который позволил бы людям противостоять при-роде и подчинять ее потребностям своего существования. И лишь еди-ножды этим странным существам повезло - счастливое стечение целого пучка обстоятельств открыло перед ними спасительный путь создания искусственных органов, способных преодолеть природную слабость есте-ственных органов, благодаря многократному умножению физической силы руки, формировавшейся интеллектуальной силе мозга и коммуникатив-ной энергии средств общения при одновременном 'изобретении' искусст-венного способа передачи из поколения в поколение поведенческих программ, компенсирующего утрату генетически инстинктивного способа их коди-рования и трансляции.

В этом бифуркационном - точнее, полифуркационном - хаосе, по-рожденном кризисом биологической формы жизни в резко изменив-шихся климатических и природных условиях Центральной Африки, перспективной оказалась такая траектория выхода из хаоса, которую

88

аттрактор грядущей социокультурной организации бытия Homo sapiens вел к формированию нового, внеприродного типа самооргани-зации бытия живых существ - оттого вымирали те популяции гоми-нид, которые не находили этого пути (по представлениям многих уче-ных, хотя и необщепризнанным, это относится к неандертальцам, да и к 'снежному человеку', если он действительно существует, что тео-ретически допустимо - известный датский этнограф Й. Бьерре пи-сал, ссылаясь и на мнение его русского коллеги В. Коровикова, что '..возможно, некоторые из таких наших предков и сейчас живут где-нибудь на земле', называя, в частности, 'снежного человека', кото-рый остается своего рода животным, обезьяноподобным существом, сделавшим первые шаги в поисках внебиологического, культурного способа существования, но на этом и остановившимся, не обретя обе-спечившую бытию кроманьонцев возможность все более быстрого и ничем, в принципе, не ограниченного саморазвития. Нельзя не согла-ситься с лауреатом Нобелевской премии биологом Дж. Экклесом, что '..история эволюции гоминид, превратившихся в Homo sapiens sapiens, - это самая чудесная история изо всех нам известных'.

Поистине чудодейственной силой, открывшей перед предком челове-ка возможность его 'очеловечивания', - не зря мифологическое со-знание во всех своих формах и на всех этапах своего развития приписы-вало ее богам! - стала культура. Однако человеческий язык бывал мудрее и трезвее общественного сознания - об этом говорит, в частно-сти, то, что первоначальное значение слова 'культура' у древних рим-лян - 'искусственное', в понятийной оппозиции 'культура - нату-ра', то есть 'сотворенное человеком - естественное' (в русском языке понятие 'природа' равнозначно 'натуре' и 'естеству'. Замечу также, что указанная П. Флоренским этимология понятия 'культура', будто бы производного от слова 'культ', не соответствует действительности и порождена лишь желанием религиозного мыслителя найти аргумент для доказательства изначальности религии; этимология слова 'культу-ра' - увы! - весьма прозаична: оно обозначало 'искусственные зла-ки', отличая их тем самым от 'естественных' - дикорастущих, сотво-ренных природой: так Катон Старший назвал свой агрономический трактат 'De agri cultura'; в этом смысле агрономическая наука и поны-не говорит о 'сельскохозяйственных культурах', а понятие 'культ', обо-значающее сотворенную людьми, неизвестную природе систему обря-дов, стало производно-метафорическим, обозначая конкретную форму бытия культуры.)

89

Какова же 'системно-синергетическая логика' рождения этой но-вой, сверхприродной, формы бытия?

Показывая односторонность традиционного в марксизме сужде-ния: 'Труд создал человека', В. Дольник выделил семь аспектов 'ком-плекса благоприятных условий', в котором орудийная деятельность лишь занимает 'определенное место' - таковы географические ус-ловия, социальные (в смысле 'жизни в сложно построенной группе'), условия питания, способы 'взаимной сигнализации', медленный рост детенышей, делающий возможным их длительное обучение, 'наконец, наличие достаточного досуга для игр, исследовательской деятельно-сти, наблюдений и размышлений'. К сожалению, этолог не доказал необходимости и достаточности этого набора эмпирически выявлен-ных условий рассматриваемого процесса и не поставил вопроса о на-личии объединяющего их системообразующего свойства. Между тем сама логика его анализа к этому подводила - 'на примере многих видов животных видно, - отмечал он, защищая и развивая учение Ч. Дарвина, - в каких случаях естественный отбор происходит в на-правлении увеличения мозга и повышения интеллектуальности жи-вотных'; но очевидно ведь, что этот процесс должен был иметь еще большую силу применительно к развитию человека, исторический ход превращения которого из его животного предка в радикально от него отличное существо был опосредован во всех направлениях его социо-культурной деятельности именно 'повышением интеллектуальности' его мозга, что, в свою очередь, порождалось нуждами его практиче-ской жизни; в конечном счете, Линнеево определение человека как су-щества 'разумного' - как Homo sapiens'a - зафиксировала это его уникальное качество, обеспечивавшее не только выживание тех, кто им обладал, но и все убыстрявшееся развитие человеческого рода бла-годаря совершенствованию способов его существования.

Мы располагаем ничтожно малым числом свидетельств об этом процессе, который можно назвать 'предысторией культуры', и все же его основные линии можно реконструировать, исходя из того, что этология, зоопсихология и зоосемиотика дают нам достаточно пол-ное знание того, что находится 'на входе' этого 'черного ящика', говоря образами кибернетики, то есть знание организации жизни животных, и что оказалось на 'выходе' из этого таинственного 'ящи-ка' - хорошо известного нам развитого состояния культуры перво-бытного общества. В ней мы можем найти тот аттрактор, который определил успех процесса перехода от натуры к культуре: им стала

90

облавная охота на крупного зверя, поскольку именно она потребова-ла от людей тех качеств, которые не были даны им генетически, - применения искусственных орудий и 'технологий' (дубин, факелов, ям-ловушек, загонов) и коллективных согласованных действий -- ведь только коллектив охотников мог противостоять силе мамонта, бизо-на или медведя; но для всего этого нужна была неизвестная живот-ному миру способность психики - попросту говоря, смекалка, - т. е. творческая способность проектировать результаты и способы дан-ных неинстинктивных действий. Выживали те группы предлюдей, которые не ограничивались удовлетворением сиюминутных потреб-ностей средствами собирательства и несложной охоты на мелких животных и шли по наиболее трудному пути активизации потенци-альной энергии психики - опирающегося на познающее реальность мышление творческого воображения.

Согласно теории 'функциональной системы' П. К. Анохина об-щий закон такого класса систем: 'функция определяет структуру'. В рассматриваемой нами ситуации это означает, что потребность в выживании определила отвечавшие критерию необходимости и до-статочности две взаимосвязанные функции формировавшегося спосо-ба культурного существования этих очеловечивавшихся животных - их бытия в пространстве и во времени: речь идет о функции обеспечения средств их существования в каждый момент времени и о функции пере-дачи накапливаемого опыта каждому новому поколению. Достижение этих целей было обусловлено радикальным изменением анатомо-физио-логических структур предлюдей, опять-таки в соответствии с необхо-димостью и достаточностью условий решения данных задач, на обоих уровнях их бытия: физическом и психическом, - то есть изменением строения их тела и строения их мозга. Рассмотрим же более вниматель-но этот уникальный процесс превращения биологической формы суще-ствования в неизвестный природе, творившийся самими людьми (разу-меется, бессознательно) способ их культурного бытия.

Историческая метаморфоза превращения биологической формы бытия в антропосоциокультурную

Трактовка этого процесса, адекватно его объясняющая, принадле-жит двум великим мыслителям: в поэтической форме она была выска-зана И. В. Гёте, в теоретической - К. Марксом. Вот как изложен в

91

'Фаусте' ход размышлений его героя на эту тему (в превосходном переводе Н. А. Холодковского):

Написано: 'Вначале было Слово'.

И вот уже одно препятствие готово:

Я слово не могу так высоко ценить.

Да, в переводе текст я должен изменить,

Когда мне верно чувство подсказало.

Я напишу, что Мысль всему начало.

Стой, не спеши, чтоб первая строка

От истины была недалека.

Ведь мысль творить и действовать не может!

Не Сила ли начало всех начал?

Пишу - и вновь я колебаться стал,

И вновь сомненье душу мне тревожит.

Но свет блеснул - и выход вижу я:

В Д е ян и и начало бытия.

Эта же мысль 'блеснула' и К. Марксу, когда он формулировал в 'Тезисах о Фейербахе'отличие разрабатывавшейся им социально-фи-лософской концепции от всех прежних разновидностей материалисти-ческой философии: в них действительность рассматривалась 'лишь в форме объекта, в форме созерцания', тогда как ее следует рассматри-вать 'в форме конкретной человеческой деятельности', 'в форме прак-тики'. Практика, понимаемая как целостный, материально-духовный процесс преобразования реального бытия, согласно целям и идеальным про-ектам субъекта ('субъективно' - прямо говорит, завершая свою мысль, К. Маркс), и является исходной силой исторического процесса превращения животного в человека; поистине: 'В Деянии начало бытия'.

Скажу поэтому сразу, что попытки оспорить это исходное положе-ние социально-философского учения К. Маркса, многократно предпри-нимавшиеся его критиками (в их числе и таким замечательным социо-логом, каким был П. Сорокин), не представляются убедительными, ибо они сводили мысль о примате способа материального производства либо к конкретно трактуемой технологии, либо к производственным отноше-ниям, либо даже к физическому бытию индивида, а духовную жизнь об-щества отождествляли с 'надстройкой' над экономическим 'базисом', тогда как, по К. Марксу, 'надстройка' есть способ политической и юри-дической организации общественного бытия; поэтому никто из критиков

92

К. Маркса не находил разумного ответа на вопрос: а что же, если не тип материально-производственной практики и не ее изменения, может объ-яснить тип духовной жизни людей и его историческую динамику?

Понятно, что речь не идет о некоем автоматическом отражении общественного бытия в общественном сознании, - речь идет лишь о том, что глубинные корни последнего находятся в материальной почве общественно-производственной практики, сколь бы далеким и подчас извилисто-причудливым ни был путь от этой практики к высотам ду-ховной жизни, ценностного сознания, художественной деятельности людей. Чем дальше развивались общество, культура, личность, тем сложнее становился этот путь и тем более широким оказывался спектр его групповых и индивидуальных вариаций, но общий закон первич-ности бытия, целостно понимаемой практики, оставался, остается сегодня и останется в обозримом будущем неизменным. Во всяком случае весь развернутый в этом курсе анализ истории мировой куль-туры доказывает верность такого - диалектико-материалистическо-го, а не механистически-материалистического, синергетически-мате-риалистического, а не вульгарно-материалистического - понимания этой истории.

У исторических истоков бытия человечества путь культурогенеза был самым коротким, ибо сознание вообще еще не отрывалось от прак-тического существования очеловечивавшихся животных. Академик Н. Н. Моисеев, один из крупнейших современных ученых, участво-вавших в освоении синергетической методологии анализа процессов развития, кратко и выразительно описал обозначенный в названии данного параграфа процесс: 'Как утверждают климатологи, в начале четвертичного периода произошло резкое похолодание климата и как следствие аридизация (то есть засуха. - М. К.) обширных зон нашей планеты. Значительно уменьшилась площадь тропических лесов, что резко обострило конкуренцию различных видов за ресурсы. Началась полная перестройка жизни, установившейся в третичном периоде. В ре-зультате предки человека - австралопитеки - были вытеснены в са-ванну более приспособленными для жизни в лесу человекообразными обезьянами'; однако '..вместо того, чтобы погибнуть в опасной са-ванне, предок человека встал на задние лапы, освободив передние, научился использовать искусственные орудия и превратился из мир-ного вегетарианца в агрессивного хищника. Мозг и рождающийся разум стали главными гарантами гомеостаза этого вида, а следова-тельно, и его развития'; в этом процессе естественный отбор '..привел

93

к тому, что из многочисленных видов потомков австралопитеков, спо-собных претендовать на право быть предками современного челове-ка, к концу палеолита остались только кроманьонцы'.

Эту лаконичную характеристику грандиозного исторического про-цесса 'перестройки', как назвал его Н. Н. Моисеев, бытия необходи-мо развернуть, выявляя именно системно-синергетический характер данного процесса. Ключевым понятием окажется при этом понятие функциональной асимметрии.

Хорошо известна фундаментально разработанная рядом отече-ственных и зарубежных ученых теория симметрии; как свидетельствует монография А. В. Шубникова и В. А. Копцика 'Симметрия в науке и искусстве', она выросла на почве кристаллографии, в ходе изучения принципов пространственного строения наиболее 'чистых' по сим-метрической структуре природных объектов, а за эти пределы была выведена авторами только в сферу пространственных искусств, пре-имущественно орнамента, поскольку он воспроизводит природные за-кономерности симметричного формообразования; явлений асиммет-рии, диссимметрии, антисимметрии авторы упомянутого исследования касаются походя, ибо для кристаллографии - равно как для физики, химии, ботаники, наконец, геометрии - основной интерес представ-ляют именно симметричные структуры, господствующие в простран-ственной организации природных форм. Между тем в том классе сис-тем, которые П. К. Анохин назвал 'функциональными' - систем биологических и, разумеется, антропосоциокультурных - имманен-тным структурным свойством оказывается уже не симметрия, а асим-метрия - вспомним, что одним из самых значительных научных от-крытий XX века стало обнаружение функциональной асимметрии человеческого мозга. О том, какое значение имеет это открытие, гово-рит уже то, что оно выявило и асимметричную локализацию образно-эмоциональных и интеллектуально-речевых процессов, протекающих в нашей психике, а также асимметричную организацию мужской и женской психики и историко-культурную асимметрию 'Запад - Вос-ток'. Это свойство человеческого мозга исторически сформировалось в процессе антропогенеза, благодаря развитию тех биологических предпосылок, которые имелись уже в зарождавшейся асимметрии дву-полушарного мозга высших животных, и оно формируется заново всякий раз в процессе онтогенеза - в развитии психики индивида. Но и более того - внимательное рассмотрение под этим углом зрения процесса филогенеза приводит к выводу, что 'функциональная асим-

94

метрия' сформировала не только мозг человека, но и ряд других сто-рон его телесного и духовного бытия: соотношение передних и задних конечностей; соотношение правой и левой рук; соотношение зритель-ного и слухового рецепторов; соотношение 'языков' человеческого об-щения; упоминавшееся соотношение анатомо-физиологических и пси-хологических структур и социокультурных функций мужского и женского полов, сделавшее асимметричным их совместное бытие - семью...

Рассмотрим, поневоле эскизно и схематично, какое значение для становления культуры имел этот исторический процесс (замечу, что я отвлекаюсь в этом анализе от важных для физической теории симмет-рии различий между оппозиционными по отношению к симметрии свойствами структур, фиксируемыми понятиями асимметрия, диссим-метрия, антисимметрия, поскольку с культурологической точки зре-ния различия эти несущественны, а открытие функциональной асим-метрии мозга придало понятию 'асимметрия' и в отечественной науке, и в зарубежной, категориальный статус; во всяком случае, если ис-следования наших биологов опровергают вывод Дж. Экклеса, что мозг обезьян, даже высших, симметричен и что 'асимметрия является дос-тоянием одного только человека', то общим для них следует считать убеждение в необходимости разработки новой самостоятельной на-учной дисциплины - 'асимметрологии').

А) Начну с простейшего, однако основополагающего для процес-са культурогенеза, проявления данного структурного свойства - с превращения четырех симметричных лап звериного предка челове-ка в асимметричную биокультурную систему 'руки - ноги'; превра-щение это, анатомически закрепившееся в филогенезе, повторяется в развитии каждого ребенка как чисто культурный феномен, ибо по-рождается он потребностью освободить передние конечности от функ-ций средств передвижения, идентичных у животных функциям задних конечностей, дабы возможным стало необходимое для выживания че-ловека рукомесло. Это прекрасное русское слово объединяет в одном понятии 'руку' и 'ремесло', а другое, не менее выразительное, сло-во - 'приручить' - точно фиксирует роль руки в отношениях чело-века и природы, ибо именно рукою человек овладевал природой, при-ручая не только одомашниваемых животных, но и дикорастущие злаки, превращавшиеся в культурные растения, и камень, превращав-шийся в служащее человеку орудие и оружие, и огонь, разжигая кото-рый и оперируя которым и для утепления, и для освещения, и для охоты,

95

и для приготовления пищи, первобытный человек обеспечил себе воз-можность выживания и дальнейшего развития. Такова решающая роль дисимметризации, порождавшей асимметричную структуру человече-ского тела, - необходимое условие способности человека выжить ис-торически в неравной борьбе с природой и условие культурного бытия каждого индивида, с древнейших времен и по сию пору.

Именно эта функционально-деятельностная потребность опреде-лила асимметричное строение самой кисти руки человека и его стопы. Я уже ссылался на воспроизведенные М. Ф. Нестурхом в книге 'Про-исхождение человека' таблицы-графы, представляющие формы ди-стальных отделов конечностей 16 видов приматов (см. схему 10) - эти рисунки делают наглядным нарастание асимметрии конечностей человека (прекрасная иллюстрация анохинского закона 'Функция оп-ределяет структуру').

Б) Вместе с тем достижение данной цели потребовало асимметрич-ного развития и самих рук - функционального различия правой руки и левой. Практически-производственное значение этого различия изве-стно каждому по его собственной деятельности, наука же установила перекрестную связь рук с работой правого и левого полушарий мозга. М. Ф. Нестурх приводит данные антропологии: '..большинство лю-дей являются правшами', - а левшей насчитывается не более 5%. При-мечательно здесь то, что '..обезьяны являются, как правило, амби-декстрами', то есть пользуются в равной мере правой и левой передними конечностями, и ребенок до 7 месяцев является 'обоеру-ким'. Более того, антрополог говорит и о 'функциональной и струк-турной асимметрии' ног человека, используя понятия 'правоногости' и 'левоногости'. В значении данной асимметрии убеждает - это осо-бенно интересно с культурологической точки зрения - метафориче-ское перенесение пространственного положения рук на ценностное оп-ределение различных форм поведения во многих сферах - широкое использование в быту, в нравственной и познавательной деятельности оценочных терминов 'правда', 'правильно', человек 'прав' или 'не прав'; употребление юридических понятий 'право', 'оправдание' и, напротив, 'левые заработки'; обозначение политических течений как 'правых' и 'левых'.

В) Асимметрическая 'праворукость' человека, порожденная функ-циональной потребностью обеспечения эффективности практической деятельности, не случайно связана с функциональной асимметрией моз-га. Развитие способности левого полушария к абстрактному мышле-

96

нию и его вербальному выражению (примечательно, что греческое 'ло-гос' имело двойной смысл: и 'мысль', и 'слово') было ответом на от-сутствующую у животного потребность в познании природы, в кото-ром у животного, инстинктивно управляющего своим поведением и генетически транслирующего этот механизм, нет никакой необходи-мости. Правда, как показали исследования, проведенные В. Л. Бианки, его сотрудниками и рядом зарубежных ученых, зарождающаяся у жи-вотных функциональная асимметрия мозга имеет другое реальное со-держание, 'предпосылочное', по точному выражению самого ученого, по отношению к этому свойству человеческого мозга: у животного в работе правого полушария доминирует такой способ обработки полу-чаемой информации, который исследователь называет 'холистским', поскольку зрительное восприятие пространственных отношений осно-вано на целостном восприятии того, что 'здесь и сейчас', и предпола-гает поэтому 'иконический' характер кодирования, а восприятие временных отношений вневизуально и 'аналитично', требуя известно-го абстрагирования от непосредственного восприятия, а значит, 'сим-волического' способа кодирования (использование В. Л. Бианки в этом же смысле понятий 'дедукция' и 'индукция' представляется мне с фило-софской точки зрения некорректным).

Процесс формирования функциональных способностей левого по-лушария был, по понятным причинам, еще более длительным, чем развитие способности прямохождения и изменение анатомической структуры рук и ног, - он не завершился и в первобытности, и в тра-диционной культуре феодального общества, поскольку эти этапы ис-тории культуры не нуждались в преобладании способности человека познавать реальный мир, которая делает научное мышление высшей формой познания; мировосприятие людей сохраняло, при всех его модификациях, мифологически-религиозный характер, то есть опира-лось на работу правого, а не левого полушария; вместе с тем, поскольку левое еще не обрело высокой степени самостоятельности, которая выражается в абстрагировании понятий от образов, рождаемых ак-тивностью правого полушария, неразрывная связь левого с правым порождала такую специфическую форму психической деятельности, как воображение, и крайнюю его форму - фантазию (крайнюю - поскольку фантазия есть неподконтрольная разуму деятельность во-ображения, которое создает образы небытия, неспособные реализо-ваться). Поскольку познающее реальность мышление делало еще пер-вые шаги в ходе активизации работы левого полушария, воображение

97

слабо контролировалось мышлением, отчего мощь фантазии оказы-валась безграничной; так рождалась мифология, становившаяся гос-подствующей формой общественного сознания.

Мифотворческая сила фантазии непосредственно опиралась на ра-боту правого полушария, поскольку создаваемые им образы имеют конкретно-чувственную, а не абстрактную форму, однако предстают они как якобы созерцаемые, то есть только воображаемые. Посколь-ку же эти плоды деятельности фантазии эмоционально окрашены и обращены к переживанию, не отделимому от понимания, они стано-вятся художественными образами. В сущности, мифология есть не что иное, как художественно-образный способ освоения действительно-сти, воспринимаемый, однако, как ее адекватное описание - по вели-колепному определению К. Маркса, миф есть 'бессознательно-художественное', то есть не осознаваемое в своей фантастичности, освоение действительности народной фантазией.

Замечу, что и в данном отношении онтогенез повторяет филоге-нез - у ребенка художественно-образное мышление - 'холистское' и фантасмагорическое - опережает развитие абстрактного, левопо-лушарного; оно не становится мифологическим только потому, что этому мешают разъяснения взрослых, если под их же влиянием не об-ретает ту или иную конкретную мифологическую форму. Но в онто-генезе, как и в филогенезе, активность фантазии производна от жиз-ненной необходимости человека в воображении как способности предвосхищать в сознании плоды своей практической деятельности.

Будучи неинстинктивной, она должна управляться особой деятель-ностью сознания, которую можно называть проективной, или пред-восхищающей, или предвидящей деятельностью, культурной по своему происхождению и функциям. В известном рассуждении К. Маркса в 'Капитале' четко описано качественное отличие структур двух ти-пов созидания - чисто природного, порождаемого генетически транслируемым инстинктом пчелы или паука, и культурного, поскольку дей-ствия архитектора и ткача воплощают создаваемый его воображением идеальный проект, 'сознательную цель' человека, 'которая как закон определяет характер и способ его действий'. Уже цитированный со-временный биолог Дж. Экклес так пишет об этом: 'Чтобы создать хотя бы самый примитивный топор, нужно иметь предварительно представление о конечном продукте. Поэтому можно заключить, что уже Homo habilis обладал, по крайней мере до известной степени, этой способностью предвосхищения'. Если же посмотреть на нее с пози-

98

ций асимметрологии, способность творения 'еще-не-бытия' окажет-ся в такой же мере асимметричной по отношению к способности чело-веческой психики отражать 'наличное бытие', в какой асимметричны плоды левополушарной и правополушарной деятельности нашего мозга. Правда, наука еще не знает, где и как в нашем мозгу локализо-ваны 'механизмы' воображения, фантазии, художественно-образно-го воссоздания бытия, но можно предположить, что они являются фор-мами совместной деятельности обоих полушарий (в этом отношении кажется прозорливым гегелевское определение художественно-твор-ческой способности как 'мышления в образах').

Во всяком случае представляется неосновательным заключение од-ного из зачинателей изучения функциональной асимметрии мозга Р. Сперри, что '..полушария мозга ведут себя так, как если бы одно ничего не знало о познавательной деятельности другого', ибо в этом случае остались бы необъяснимыми многие формы психической дея-тельности, в частности, асимметричная структура, как 'отражение реальности - опережающее отражение' (формулировка П. К. Ано-хина). Точно так же если, как показал Дж. Леви, 'правое полушарие осуществляет синтез пространственных форм, а левое - анализ временных отношений', то объединение пространства и времени, ко-торое происходит в повседневной практике нашей обыденной жиз-ни, а специализированно - в пространственно-временных искусст-вах (сценических, кинематографе и ТВ, танце) - возможно только при взаимодействии обоих полушарий. Это значит, что все проявле-ния их взаимоотношений, которые могут быть охарактеризованы как комплементарные (в прямом, боровском, смысле данного понятия), поскольку дополнительность как таковая асимметрична, отличают-ся от дополнительности в физическом микромире способностью со-единения в целостных деятельностных актах.

Неравномерность продуктивной деятельности правого и левого полушарий имела своим важным следствием неразличение становя-щимся человеком его жизни в состоянии бодрствования и во сне, ибо только рациональное левополушарное мышление позволяет нам по-нимать иллюзорность тех образов и переживаний, которые состав-ляют содержание сновидений (лучшее доказательство тому - не-способность ребенка без помощи родителей отличить сон от яви). Поскольку же на первых шагах истории человек не имел практиче-ских и рациональных аргументов для различения того, что происхо-дит с ним во сне, - прежде всего, общения с умершими родственниками

99

и соплеменниками - и что происходит в реальности, он должен был уверовать в существование 'другого мира' - посмертного для смерт-ных людей и животных - и тем самым обретал идею бессмертия, приписывавшегося богам и приобщавшимся к богам людям. Очень хорошо описывал этот процесс И. М. Дьяконов: 'Объясняя перво-бытные верования, мы часто называем эти фантастические существа духами, но первобытный человек - материалист, и эти воображае-мые личности для него представляются материальными, подобно ре-альным людям и животным; даже те неуловимые образы, которые он видел во сне, даже те "души мертвых", существование которых он признает после смерти живого человека, представляются матери-альными существами, нуждающимися в еде и питье и действующими так же, как живые люди'. Именно отсюда - древнейший и устойчи-вый обычай захоронений человека со всем тем, что ему понадобится в загробной жизни,- вещами, животными, слугами, женами...

Г) Важный аспект проявления функциональной асимметрии в про-цессе антропосоциокультурогенеза - семиотический. Речь идет о том, что если правое полушарие сохранило унаследованную от животных предков способность управления конкретно-образными - жесто-мимическим и звуко-интонационным - средствами общения, то ле-вое полушарие специализировалось не только на управлении рабо-той абстрактного мышления, но и на управлении словесно-речевой деятельностью, выражающей плоды мышления и передающей их дру-гим людям, современникам и потомкам. Хотя все эти средства обще-ния изначально функционировали совместно и нераздельно, постепен-но все более определенно выявлялась их духовно-коммуникативная асимметрия, порождаемая их принципиально различными информа-ционными и коммуникативными возможностями: языки жестов и ин-тонаций, ставшие в искусстве основой танца и музыки, в бытовом ре-чевом общении играли роль 'паралингвистических' по отношению к словесному языку средств, поскольку способны адекватного выражать лишь эмоциональные процессы, словесный же язык адекватно фиксирует плоды деятельности абстрактного мышления; поэтому, как подчер-кивает Дж. Экклес, левое полушарие не только исторически развива-лось позже правого, но 'оно и в онтогенезе начинает функциониро-вать последним'. В конечном счете, по данным антропологии, у большинства современных людей левое полушарие развито сильнее правого - ведь именно речь, и речь прозаическая, а не поэтическая, стала основным средством общения и коммуникации в повседневной

100

жизни людей, в быту, в учебной и научной деятельности, во всех соци-ально-организационных действиях, а речь омузыкаленная, не говоря уже о 'языке' инструментальной музыки и танца, сохранилась в син-кретичных религизно-художественных обрядах и в десакрализован-ной художественной деятельности. Использование словесного языка как основного средства общения людей не привело к отмиранию язы-ков музыки и танца именно в силу их функциональной асимметрии, которая делает взаимоотношения разных языков культуры отноше-ниями дополнительности - ведь комплементарность, в частности кор-пускулярно-волновая, является во всех ее проявлениях специфической формой асимметрии.

Д) Еще одно проявление этого закона, обнаружившееся в процессе антропогенеза, - не только существенное расширение диапазона дей-ствия органов чувств, в первую очередь зрения и слуха, обусловленное высоко поднятой, благодаря прямохождению, головой, но и их функ-циональная асимметризация: если у животных оба анализатора, а с ними вместе и обоняние, связывают его с природой и в этом смысле их действие симметрично, то у человека зрение сохранило информа-ционную связь с природой и материально-пространственным - то есть природным же - бытием других людей, тогда как слух 'специализи-ровался' на духовной связи человека с человеком, поскольку связь эта непосредственно осуществляется звуковой речью, а затем и музыкой - искусством, обращенным, в отличие от живописи, не к зримой приро-де, а к не видимому, но переживающему мир, человеческому духу.

Значение этой асимметрии и индивидуально-психологическое, и ис-торико-культурное: мы увидим, что существуют типы культуры, ори-ентированные оптически, - например, античная и ренессансная, и аку-стически, - например, религиозно-мистическая в средние века, в которой слуховое восприятие обладает большей ценностью, чем зри-тельное, ибо Бога нельзя видеть, общение с ним может осуществлять-ся только звучащей молитвой (наиболее последовательные религии - иудаизм и ислам - отказываются поэтому от посредничества иконы или, тем более, скульптурного образа божества, поскольку его изоб-ражение кощунственно превращает невидимое в видимое). Понятно, что в процессе антропогенеза сколько-нибудь определенного про-явления той или другой доминанты быть еще не могло, хотя жизнен-ная практика определяла преимущественное развитие оптической ориентации деятельности животного, становившегося человеком, - в охоте, собирательстве, взаимных столкновениях этих существ успех

101

обеспечивался возможностью видеть, а слуховое восприятие имело явно второстепенное значение; поэтому антитеза 'свет - тьма' при-обретает с самого начала главенствующее значение в формирующем-ся ценностном сознании и соответственно метафорически закрепля-лось в мифологических образах 'добрых духов' - светлых, связанных с основным источником света - солнцем и с вторичным его источни-ком - огнем, и 'злых духов', обитающих во мраке подземелья (так сложились впоследствии уже не религиозные, но стойко сохраняющие ассоциативные связи метафоры типа 'свет разума' и 'темное дело', 'светлое чувство' и 'мрачные мысли').

Е) В последние годы с асимметрией полушарий мозга исследователи стали связывать и гендерную асимметрию мужской и женской психо-логий, и культурологическую асимметрию исторически сложившейся социально-психологической дихотомии 'Восток - Запад'. Обе эти про-блемы только начинают рассматриваться в науке (в работах Л. Я. Ба-лонова и В. Л. Деглина, Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой, В. Л. Би-анки и Е. Б. Филипповой, В. В. Аршавского и В. С. Ротенберга, В. В. Иванова, С. Ю. Маслова), и нет смысла предопределять итоги их серьезного междисциплинарного изучения, однако сама их постановка служит подтверждением того, какое глубокое и разностороннее воздей-ствие на всю историю культуры оказало формирование в процессе ан-тропогенеза этого проявления общего для развивающихся сверхслож-ных систем процесса дисимметризации их структур. Но уже сейчас есть основания считать, что гендерный аспект функциональной асимметрии как закономерности антропогенеза связан с унаследованными от жи-вотных биологически обусловленными различиями функций обоих полов: обобщающая таблица особенностей их психической деятельности, в которой В. Л. Бианки и Е. Б. Филиппова резюмировали результаты проведенного ими исследования, содержит 14 (!) граф, объясняются же эти различия тем, что 'специфика асимметрии у самцов больше соот-ветствует групповой деятельности, а у самок - индивидуальному по-ведению, характерному для ухода за потомством'; совершенно очевид-но, что у людей эти различия не могли не сохраниться, но сама их деятельность, несравненно более сложная, чем поведение животных, привела к несравненно более активному развитию этой асимметрии.

К сходному выводу пришел В. Геодакян, рассматривая причины появления полового диморфизма с позиций теории систем: поскольку каждой функционирующей и развивающейся системе необходимы два механизма, один из которых направлен вовне, на регулирование ее от-

102

ношений со средой, а другой - вовнутрь, на регулирование отноше-ний между компонентами системы, постольку функции самца - до-бывание пищи, доступное именно ему в периоды вынашивания сам-кой потомства и его кормления, и защита самки с детенышами от врагов, а функция самки - обеспечение воспроизводства вида как его внутренняя потребность. И с этой точки зрения приходится заклю-чить, что если сохранение человеком биологического способа воспро-изводства сохранило и порожденное им различие функций обоих по-лов, то постепенный выход за пределы обусловленных биофизиологией форм поведения и выработка новых способов социального существо-вания привели к энергичнейшему развитию функциональной асиммет-рии деятельности мужчины и женщины - оно стало уже явлением куль-туры, а не биологии, точнее - культуры, в 'снятом' виде содержащей биологическую асимметрию.

Действительно, данные этнографии, а отчасти и археологии, выяв-ляют стойкое различие форм культурного поведения мужчины - охот-ника, воина, ремесленника, вождя, шамана, жреца, то есть организато-ра отношений родо-племенного коллектива с природой и с другими родо-племенными группами, и женщины - главы материнского рода и одновременно хранительницы очага и распределительницы охотничьей добычи. Складывавшееся исподволь различие двух типов организа-ции жизни общины - матриархальной и патриархальной - отчетли-во выявляет сам механизм превращения биологического смысла поло-вого разделения труда в социокультурный; об этом говорит и то, что в пучке значений древнекитайской понятийной оппозиции 'инь - ян' присутствует 'женское - мужское' как символическое противопо-ставление двух начал культурно осмысленного противостояния полов; в других культурах ту же роль играло изображение знаков пола в гра-фике и живописи, а затем - широко распространенный фаллический культ, и во всех случаях - разная одежда, разные прически, разные украшения, разные танцы, короче - разные знаки принадлежности к особым модификациям культуры - мужской и женской. Особенно при-мечательно в этом отношении то, что первобытное искусство выра-ботает два разных - пластически даже противоположных! - стиля для изображения мужчины и женщины: ее образы будут создаваться почти исключительно в скульптуре, символически воплощавшей в ги-пертрофированных формах обожествлявшуюся жизнетворческую функцию Продолжательницы Рода (в славянской мифологии - Рожа-ницы), а мужские образы в наскальных гравюрах будут представлять

103

экспрессивно передававшуюся социальную функцию охотника и вои-на; отсюда - статичность монументализированных образов Женщи-ны и динамический характер мужских силуэтов на стенах пещер.

И тут, в процессе культурной дисимметризации половых ролей, сыграло активную роль разное соотношение сил правого и левого полушарий мозга. Оно было закономерным порождением различий биофизиологических - материнство предполагает особую силу чув-ственности, эмоциональности, а производство орудий, облавная охота и война - особую активность рационально-познавательной способ-ности левого полушария; так, в ходе миллионнолетнего процесса 'оче-ловечивания' нашего животного предка складывались две структур-ные модификации человеческой психики, которые определят диапазон культурных форм на протяжении всей истории самоопределившейся культуры.

Ж) Мы убедимся в дальнейшем, что эта же асимметрия скажется в возникновении различий между региональными типами культуры, в частности культурами Востока и Запада, пока же, характеризуя про-цесс становления человека как культурного существа, можно сказать лишь, что конкретное соотношение правополушарной и левополушар-ной деятельностей мозга складывалось по-разному не только в пло-скостях индивидуальной, и возрастной, и гендерной, и исторической, но и региональной, так что в силу различных условий в одном регионе доминантой оказывалась активность правого полушария, а в дру-гом - левого.

3) Асимметрично складывался и аксиологический аспект обществен-ной психологии - в социальной

104

и после этого отношение 'мы - они' сохранится, оказываясь, как убе-дительно показал в свое время И. С. Кон, основой национализма, шо-винизма, расизма. Вместе с тем и неравноправие сословий, классов, по-лов, не юридическое, а психологическое, породившее в наше время идеологию феминизма, и аналогичное взаимоотношение поколений, яв-ляются формами асимметрии.

Как видим, действие принципа функциональной асимметрии имело универсальный характер в процессе перехода от биологической фор-мы жизни к культурной; принцип этот сохранит свою культуросози-дательную роль и в дальнейшем, в развитой цивилизации, - ведь раз-деление труда, на котором покоится научно-техническая цивилизация, есть тоже разновидность функциональной асимметрии.

Не менее радикальные структурные следствия имела другая функ-ция зарождавшейся культуры - передача накапливавшегося опыта по-следующим поколениям: достижение этой цели потребовало опредме-чивания формировавшихся человеческих 'сущностных сил' (К. Маркс) ради их распредмечивания потомками, которые именно таким спосо-бом включались в культуру, вбирали ее в себя, интериоризировали и становились носителями культуры, культурными людьми. Диалекти-ка 'опредмечивание - распредмечивание', повторяющаяся бесконеч-но в истории культуры, и становится функционально-детерминирован-ной структурой человеческой деятельности, формировавшейся на протяжении всего периода перехода от биологической формы бытия животных к культурной форме бытия человека.

Но есть в этом переходе еще один крайне важный аспект, не заме-чавшийся наукой до последнего времени, - то, что П. В. Симонов назвал 'происхождением духовности'.

Заслуживает быть отмеченным, что еще в начале XX века извест-ный русский революционер-анархист и малоизвестный ученый - гео-граф и этолог - П. А. Кропоткин опубликовал исследование 'Взаим-ная помощь как фактор эволюции', в котором показал появление уже у животных альтруистического поведения; в наши дни П. В. Симонов увидел в этой форме поведения, реализующего, по его терминологии, 'альтруистическую потребность 'для других', а не эгоистическую ориентацию 'на себя', 'предысторию духовности'.

Важность этого исследования для нас определяется тем, что, хотя в основе культуры лежит развитая форма духовности, ее происхождение до сих пор оставалось неясным; П. В. Симонов показал, что '..прооб-раз, зачаток бескорыстной потребности познания, интеллектуального

105

освоения окружающего мира обнаруживается уже у животных на до-человеческих этапах эволюции живой природы', и одновременно на этих же этапах зарождается потребность действия 'для других', пси-хологическим стимулом которого является 'эмоциональный резо-нанс' - экспериментально установленная у животных способность особи сочувствовать, сопереживать другим особям. Безусловно со-глашаясь с самим представлением о формировании 'в высшей нервной деятельности наиболее развитых млекопитающих животных комплек-са свойств, которые можно отнести к филогенетическим предпосыл-кам будущей духовности', я думаю, что комплекс этот, начертанный П. В. Симоновым, недостаточно полон; впрочем, это признает сам уче-ный: '"Бескорыстное" стремление к новизне, любознательность, спо-собность откликаться на сигналы эмоционального состояния другой особи, коллективная забота о молодняке, вплоть до актов самопожерт-вования, - таков далеко не полный перечень проявлений подобной "преддуховности"'. Неполон он потому, что в нем отсутствует такой важный культурный компонент духовности, как воображение, разу-меется также в эмбриональной форме, однако зарождающееся у выс-ших животных вместе с интеллектом и способностью сопережива-ния, - ибо мифология, ставшая духовной основой первобытной культуры, о чем хорошо написал П. В. Симонов, создается именно мощью творческого воображения, предпосылки которого - 'предво-ображением' можно назвать его по аналогии с 'преддуховностъю' - действительно складывались, как показывает зоопсихология, у выс-ших животных (способность представить себе ближайшее будущее, на-пример, в беге волка за зайцем, направленном на то место, в котором заяц будет вскоре находиться).

Что же касается альтруистического поведения животных, то про-цесс его формирования ученый описывает так: 'забота о своем дете-ныше-забота о детенышах всей группы-забота о взрослых членах группы'. Но эта забота остается лишь 'предысторией духовности', потому что она не подымается на высший, четвертый, уровень - за-боты о неизвестных особи потомках, представить которых она может лишь силой воображения. А реализуется эта забота в еще недоступ-ной животному предметной деятельности, плоды которой предназна-чены именно для потомков и вполне бескорыстно, - их создатель ведь ничего взамен не получает! Поэтому можно утверждать, что процесс культурогенеза завершился тогда, когда был достигнут этот четвер-тый, собственно духовный, уровень деятельности 'для других'.

106

Человеческая деятельность в ее развитом виде складывалась на про-тяжении трех-четырех миллионов лет, в процессе превращения жи-вотного в человека и осуществляя это превращение. Длительность это-го процесса, трудно представимая в масштабах известной нам истории культуры, охватывающей всего три-четыре десятка тысяч лет, мо-жет вызвать удивление, скорее, своей краткостью, если мы будем из-мерять ее временем истории жизни на Земле, тем более, что речь идет не о формировании еще одного биологического вида, а о рождении качественно новой формы бытия, в которой биологическое начало ока-зывается 'снятым' - в гегелевском, диалектическом, смысле этого понятия - на несколько порядков более сложным системным каче-ством - антропо-социо-кулътурным.

Подчеркну, что это трехчленное понятие является целостной харак-теристикой новой формы бытия, что исключает распространенную в недавнем прошлом примитивную трактовку марксистской постановки вопроса о 'первичности/вторичности' бытия и сознания не как логи-ческого, а как хронологического их соотнесения; сознательное бытие первобытных людей формировалось именно в этой целостности и во взаимном опосредовании всех ее трех подсистем. Более того, приобре-тенная впоследствии, на высоком уровне развития, именуемом цивили-зацией, относительная самостоятельность каждой из них, приведшая в конечном счете к тому, что автономизировались и рассматривающие их отрасли философии - антропология, социология, культурология, и изу-чающие их научные дисциплины - комплексы наук о человеке, наук об обществе, наук о культуре, - на этапе антропо-социо-культурогенеза еще не возникла, и формировались они синкретично, то есть в практи-чески неразличимом единстве, в фактическом тождестве. Этот синкре-тизм, как мы вскоре увидим, сохранится в сложившейся культуре перво-бытного общества, а в дальнейшем будет рудиментарно характеризовать фольклорную форму жизнедеятельности крестьян (понятие 'фольклор' буквально и изначально означает: 'народная культура' - и лишь в XX веке приобрело узкое значение 'поэтически-музыкально-хореографи-ческой грани народной художественной культуры'). Можно даже пред-положить - ибо фактических данных об этом периоде у нас почти со-всем нет, - что синкретизм был условием жизнеспособности популяций гоминид, превращавшихся в первобытных людей, и что не выживали те популяции, в которых история в своем нелинейном движении 'ставила эксперименты' одностороннего развития той или иной стороны этой системной целостности 'человек-общество-культура'.

107

Такой вывод находит свое подтверждение в том, что этология об-наруживает в мире животных едва ли не все черты психической дея-тельности и поведения, которые свойственны людям - и созидание новых предметных форм - гнезда, муравейника, плотины, и асим-метрию конечностей у кенгуру, и звуковые и жестомимические сред-ства коммуникации, и формы организации коллективной жизни, ко-торые даже рискуют называть 'социальными' - от семьи до роя, стада и стаи, и такие формы активности психики, на которые переносят на-звания качеств духовной деятельности человека - 'интеллект', 'лю-бовь', 'альтруизм', 'эгоизм', однако все эти черты в животном мире существуют, во-первых, разрозненно, во-вторых, в самом примитив-ном и не развивающемся виде, и в-третьих, наследуются особью в виде инстинкта, то есть являются биологическими, а не культурными, си-лами, тогда как у человека они качественно преобразованы и истори-чески развиваются, они не наследуются, а формируются у каждого индивида прижизненно (или не формируются в силу тех или иных об-стоятельств), наконец, формируются не выборочно, а в комплексе, в системной целостности, как в филогенезе, так и в онтогенезе. Именно эта их системная целостность, при всех ее содержательных изменени-ях в истории человечества и у разных социальных групп - половых и возрастных, национальных и профессиональных, сословных и клас-совых - и становится нормой культуры.