'УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА'

Издание

выпущено при поддержке Института 'Открытое общество' (Фонд Сороса) в рамках мегапроекта 'Пушкинская библиотека'

This edition is published with the support

of the Open Society Institute

within the framework of "Pushkin Library"

megaproject

Редакционный совет серии 'Университетская библиотека':

Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. Л. Андреев,

В. И. Бахмин, М. А. Веденяпина, Е. Ю. Гениева,

Ю. А. Кимелев, А. Я. Ливергант, Б. Г. Капустин,

Ф. Пинтер, А. В. Полетаев, И. М. Савельева,

Л. П. Репина, А. М. Руткевич, А. Ф. Филиппов

"University

Library" Editorial Council:

Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreey,

Vyacheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva,

Yuri Kimelev, Alexander Livergant, Boris Kapustin,

Frances Pinter, Andrei Poletayev, Irina Savelieva,

Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Серия основана в 1983 году

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ

д. и. н. В. А. Тишков (председатель)

д. и. н. Д. Д. Тумаркин (зам. председателя)

к. и. н. М. М. Керимова (ученый секретарь)

к. филол. н. С. М. Аникеева

д. и. н. А. К. Байбурин

акад. Г. М. Бонгард-Левин

д. и. н. Н. Л. Жуковская

д. и. н. И. С. Кон

д. и. н. В. А. Попов

д. и. н. Ю. И. Семенов

РОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ им. Н. Н.

МИКЛУХО-МАКЛАЯ

Эдмунд Лич

КУЛЬТУРА И КОММУНИКАЦИЯ

Логика

взаимосвязи символов

К использованию структурного анализа в социальной

антропологии

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА 'ВОСТОЧНАЯ

ЛИТЕРАТУРА' РАН 2001

УДК 39 ББК 63. 5 Л66

Edmund Leach

CULTURE AND COMMUNICATION: the logic

by which symbols are connected

An introduction to the use of structuralist analysis in

social anthropology

© Cambridge University Press, 1976

Перевод с английского И.

Ж. Кожановской

Статья Я. В. Чеснова

Редактор издательства С.

В. Веснина

Лич Эдмунд

Л66 Культура

и коммуникация: Логика взаимосвязи символов.

К использованию структурного анализа в социальной антропологии. Пер. с англ. - М. :

Издательская фирма 'Восточная литература' РАН, 2001. - 142 с. (Этнографическая

библиотека).

ISBN 5-02-018235-4

В книге Э. Р. Лича (1910-1989), одного из теоретиков

британской социальной антропологии, с позиции структурного анализа

рассматриваются проблемы

терминологии, теории магии и колдовства, предписания и запреты при выборе брачного партнера,

логика и мифо-логика, обряды перехода и проч.

По замыслу автора, книга адресована

студентам-антропологам младших

курсов.

ББК 63. 5

© ИЖКожановская, перевод, 2001

© Я. В. Чеснов, статья, 2001

© Издательская фирма

ISBN 5-02-018235-4

'Восточная литература'

РАН, 2001

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

ВВЕДЕНИЕ

1. ЭМПИРИКИ И РАЦИОНАЛИСТЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ И АКТЫ

КОММУНИКАЦИИ

2. ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ

Схема 1

3. ОБЪЕКТЫ, СЕНСОРНЫЕ ОБРАЗЫ, ПОНЯТИЯ

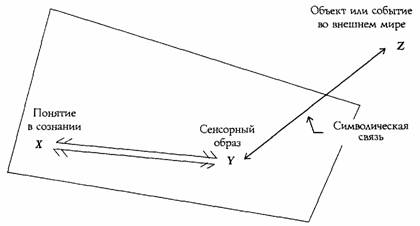

Схема 2

4. СИГНАЛЫ И ИНДЕКСЫ

5. ТРАНСФОРМАЦИИ

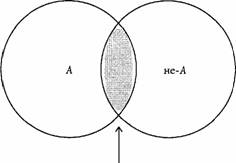

Схема 3а

Схема 3б

6. ТЕОРИИ МАГИИ И КОЛДОВСТВА

7. СИМВОЛИЧЕСКОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ: ГРАНИЦЫ

СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Схема 4

8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ АБСТРАКТНЫХ ИДЕЙ: 'СГУЩЕНИЕ'

ПОСРЕДСТВОМ РИТУАЛА

9. ИГРА ОРКЕСТРА КАК

МЕТАФОРА РИТУАЛЬНОГО ДЕЙСТВА

10. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

ОСНОВА ЗНАКОВЫХ/СИМВОЛИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ

11. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ:

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

12. РАНЖИРОВАННОСТЬ ПОНЯТИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

13. ПРИМЕРЫ БИНАРНОГО КОДИРОВАНИЯ

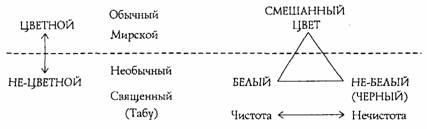

Схема 5

Схема 6

14. ПРЕДПИСАНИЯ И

ЗАПРЕТЫ ПРИ ВЫБОРЕ БРАЧНОГО ПАРТНЕРА

15. ЛОГИКА И

МИФО-ЛОГИКА

16. НАЧАЛА КОСМОЛОГИИ

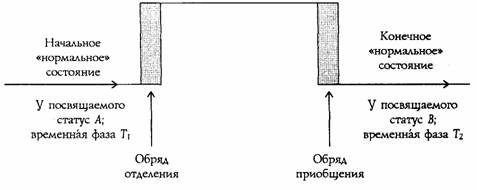

17. ОБРЯДЫ ПЕРЕХОДА (RITES DE PASSAGE)

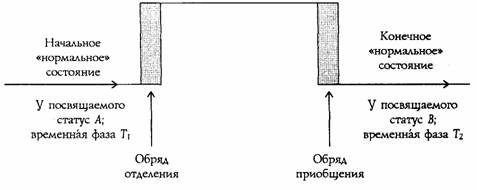

Схема 7

18. ЛОГИКА

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Схема 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ

ОТ КОММУНИКАЦИИ К КУЛЬТУРЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ СЭРУ ЭДМУНДУ ЛИЧУ НУЖНО

ПОНЯТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. Я.В. Чеснов

СОДЕРЖАНИЕ

Институт этнологии и антропологии им. Н. Н

Миклухо-Маклая и издательская фирма 'Восточная литература' РАН продолжают издание

книжной серии 'Этнографическая библиотека', начатое в 1983 г.

В серии публикуются лучшие работы отечественных и

зарубежных этнографов, оказавшие большое влияние на развитие этнографической науки и сохраняющие по нынешний

день свое важное теоретическое и методологическое значение. В состав

серии включаются произведения, в которых на этнографических материалах освещены закономерности

жизни человеческих обществ на том или ином

историческом этапе, рассмотрены крупные проблемы общей этнографии. Так как

неотъемлемой задачей науки о народах является постоянное пополнение фактических данных и глубина

теоретического осмысления и обобщения

зависит от достоверности и детальности фактического материала, то в 'Этнографической библиотеке' находят свое место

и работы описательного характера, до

сих пор представляющие огромный интерес благодаря уникальности содержащихся в

них сведений и важности методических принципов, положенных в основу полевых исследований.

Серия рассчитана на широкий круг

специалистов в области общественных наук, а также на преподавателей и студентов

высших учебных заведений.

Серия

открылась изданием книг: 'Лига ходеносауни, или ирокезов' Л. Н. Моргана и 'Структурная антропология' К.

Леви-Строса. Обе они вышли в 1983 г. (в 1985 г. 'Структурная антропология' вышла дополнительным тиражом). Далее изданы:

М. Мид. Культура и мир детства. Избранные

произведения. Пер. с англ. и коммент. ЮААсеева. Сост. и послесл. И. С. Кона. 1988.

В. В. Радлов. Из Сибири. Страницы

дневника. Пер. с нем. К. Д. Цивиной и Б. Е. Чистовой. Примеч. и послесл. С. И.

Вайнштейна. 1989.

В. Г. Богораз. Материальная культура чукчей. Авторизован. пер. с англ. Послесл. и примеч. И. С. Вдовина. 1991.

Д. К. Зеленин. Восточнославянская

этнография. Пер. с нем. К. Д. Цивиной. Послесл. и примеч. К. В. Чистова. 1991.

Н. Ф. Сумцов. Символика славянских

обрядов. Избранные труды. Послесл. А. К. Байбурина и В. З. Фрадкина; сост. и

примеч. А. К. Байбурина. 1996.

М. Мосс. Общества, обмен, личность. Труды по

социальной антропологии. Пер. с франц. , послесл. и примеч. А. Б. Гофмана. 1996.

А. Н. Максимов. Избранные труды. Сост.

, автор послесл. и коммент. О. ЮАртемова. 1997.

А. ван Геннеп. Обряды перехода.

Систематическое изучение обрядов. Пер. с. франц. Ю. В. Ивановой и Л. В. Покровской.

Послесл. Ю. В. Ивановой. 1999.

От редколлегии

А. Р. Рэдклифф-Браун. Структура

и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. С предисловием Э. Э.

Эванс-Причарда и Фрэда Эггана. Пер. с англ. , коммент.

и указ. О. ЮАртемовой. Статья АА. Никишенкова. 2001.

Д. Пирцио-Бироли. Культурная

антропология Тропической Африки. Пер. с англ. Г. А. Матвеевой.

2001.

Готовится

к изданию:

Э. Эванс-Причард. История

антропологической мысли. Пер. с англ. А. Л. Елфимова.

Вниманию читателей предлагается труд одного из теоретиков

британской социальной антропологии Э. Лича.

7

Предполагаемый читатель данного эссе - это неподготовленный студент, только начинающий знакомиться с

литературой по социальной

антропологии. Очень может статься, что некоторых таких потенциальных читателей, а возможно, и некоторых

их учителей, оттолкнут известный

формализм и внешняя сложность изложения первых разделов книги, - посему я

должен объясниться.

Много лет назад я навлек на себя немилость

старших коллег-антропологов, когда осмелился сказать, что этнография чужого народа часто очень

скучна. Меня неправильно поняли, но я продолжаю упорствовать в своей ереси.

Работа социального антрополога заключается в анализе и

интерпретации

непосредственно наблюдаемых этнографических фактов и традиционного

поведения. Самое главное отличие современных антропологов от их предшественников

столетней давности заключается в том, что сегодня обращение с этнографическими данными

всегда

имеет функционалистский характер. Сегодня любая деталь обычая воспринимается как

часть некоего комплекса; общепризнано, что детали, рассматриваемые изолированно, так

же лишены смысла, как и взятые в отдельности буквы алфавита. Поэтому этнография перестала быть

инвентарной описью обычая; она стала искусством подробного описания,

замысловатым переплетением сюжета и контрсюжета, не хуже, чем в произведении какого-нибудь

видного романиста [Geertz, 1973].

И если мы с этим согласны, то ясно, что ни одна деталь в

собственной

полевой работе не покажется антропологу скучной: деталь для него - самое

существенное. Однако детали чужой полевой работы - уже, пожалуй, иное дело.

Только в очень редких случаях

антропологические монографии написаны таким образом, что читатель может ощутить, что

понимает

чуждую ему культурную среду, в которой происходят описываемые события. Однако

при отсутствии подобного ощущения нагромождение деталей лишь усиливает

непонимание.

Как же в таком случае следует приобщать студента, не

имеющего опыта путешествий, к тайнам социальной антропологии?

8

Обычно это делается посредством этнографических 'консервов' - упрощенных

кратких изложений, вроде тех, что составляют восхитительные и популярные серии

'Конкретных исследований в культурной антропологии' (изд-во 'Holt, Rinehart and Winston, Inc.'), а также

посредством учебников, в которых общие положения иллюстрируются выдернутыми из

контекста примерами, почерпнутыми из классических антропологических монографий, где

повествуется

о нуэрах, тикопиа, талленси, о тробрианцах, о ком угодно. Оба средства

представляют собой обман. Читателя-новичка вводят в заблуждение, принуждая

думать о фактах действительности как о гораздо менее сложных, чем они есть на самом

деле; такой читатель легко может прийти к заключению, что в предмете социальной

антропологии

нет ничего такого, чего не мог бы с легкостью уразуметь десятилетний

ребенок.

Альтернативный подход, который я применил в данном

случае, состоит

в предположении, что единственное этнографическое описание, с которым новичок в

социальной антропологии, вероятно, сколько-нибудь близко знаком, - это то,

которое проистекает из его (или ее) собственного жизненного опыта. Я сознательно

поместил

в своем эссе очень мало примеров этнографических фактов, а те, что здесь

имеются, - общеизвестны; едва ли не единственная этнографическая монография, на которую

читателя просят обратить серьезное внимание, - это Библия. Вместе с тем мы

выражаем надежду, что каждый читатель привлечет свой собственный опыт для иллюстрации

представленных мной аргументов.

После всего сказанного мой главный тезис

становится весьма тривиальным: культура осуществляет коммуникацию; сама по себе сложная взаимосвязь

культурных событий передает информацию тем, кто в этих событиях участвует. Исходя из

этого, моя цель состоит в том, чтобы предложить систематическую процедуру, посредством которой

антрополог, пользующийся методикой 'включенного наблюдения', может приступить к

расшифровке посланий, содержащихся в наблюдаемых им сложных объектах. Данный

метод может

считаться полезным, только если он применяется к сложному материалу. Каждому

читателю нужно подыскать подходящий для себя комплекс таких этнографических

данных.

Все идеи в этой работе заимствованы у других;

единственное, что оригинально

во всей аргументации, это форма, в которой она представлена. Но данное эссе посвящено семантике культурных форм, а поскольку форма принадлежит мне, стало быть, и

смысл тоже.

9

В этом разделе я намерен уточнить границы своей задачи.

Та работа

Мэри Дуглас, которую я привел в библиографии [Douglas, 1972], имеет - как вы

можете видеть из ее названия - непосредственное отношение к моей теме. Комментируя

известную статью о сезонном ритме жизни эскимосов, опубликованную в начале

столетия [Mauss-Beuchat,

1906], Дуглас пишет следующее:

'[Это] - явное наступление на географический

или технологический детерминизм при интерпретации жизни домохозяйства. Такая интерпретация требует

экологического подхода, при котором структура представлений и структура общества,

способ добычи средств к существованию и архитектура жилища понимаются как единое

взаимодействующее целое, в котором ни про один элемент невозможно сказать, что

он определяет собой другой элемент'.

Истолкованная таким образом статья об

эскимосах может рассматриваться как образец того, что каждый британский социальный

антрополог мечтал бы сделать с этнографическими данными, заполняющими его рабочие

тетради. Ведь на практике те монографии, которые пишут антропологи, редко сохраняют

указанную выше сбалансированность.

Мы обнаруживаем, что в зависимости от склонностей

автора особый акцент делается либо на структуре представлений, либо на структуре общества, либо на способе

добычи средств к существованию, а принцип, который мы все время имеем в виду ('единое взаимодействующее целое'), легко

забывается.

Так же легко забывается, что и сами-то противоположные

пристрастия

отдельных авторов - часть единого взаимодействующего целого.

Все социальные антропологи берут в качестве

основной темы многообразие человеческой культуры и общества, и все они полагают, что их задача -

не только описывать существующее многообразие, но и объяснять, почему оно существует.

Есть много разного рода 'объяснений', и предпочтение одного из них - дело

главным образом

личных пристрастий.

10

Некоторые антропологи с очевидностью понимают, что все объяснения должны

даваться в понятиях причины и следствия. Ученые этого типа концентрируют свое внимание

на историческом описании

предшествующих событий. Другие считают, что главное - это понять взаимозависимость различных частей данной

системы, какой она существует в

настоящее время; эти люди предлагают структурно-функциональные объяснения. Для третьих цель их деятельности в том, чтобы показать, что тот или иной отдельно

взятый культурный институт, наблюдаемый в реальности, - это лишь одна

'перестановка' из целого ряда возможных

'перестановок' и комбинаций, часть

которых тоже можно непосредственно наблюдать в других культурных комплексах. Эти ученые предлагают

структуралистские объяснения (если

использовать термин 'структуралистский' в том смысле, в каком его понимал Леви-Строс).

Но прежде чем надеяться что-то объяснить, вам нужно

понять, что

происходит. Что представляют собой те факты, которые следует объяснять? Дискуссия

по этому поводу, идущая в самое последнее время в среде социальных антропологов,

выявляет существование напряженности между двумя несхожими позициями:

эмпирической и рационалистической.

Эмпирическая позиция, возможно, наилучшим

образом представлена Фредриком Бартом [Barth, 1966], его интерпретацией 'сделки'. Данный

подход является развитием функционалистской традиции (первоначально созданной Малиновским

и Раймондом Фиртом), которая, в свою очередь, весьма близка структурному функционализму

Рэдклифф-Брауна, Фортеса и Глакмана, а также многих из числа их идейных

наследников. Эмпирики полагают, что основная задача антрополога-полевика -

фиксировать непосредственно наблюдаемое межличностное поведение членов

локального сообщества, взаимодействующих друг с другом в своей повседневной жизни.

Это локализованное поле человеческой

деятельности анализируется затем как такое, в котором социальные персонажи,

действуя

вне

принятых обычаев, обусловленных их конкретными ролями и статусами, вступают в

экономические сделки. Благодаря экономическим сделкам выявляется скрытый смысл системы

зримых институтов -

политических, правовых и религиозных, - в рамках которых действует сообщество. В этом случае то, что

описывается как социальная структура данной системы,

выводится из совокупности подобных непосредственно наблюдаемых сделок.

Антропологи-эмпи-

11

рики

избегают дискуссии о 'структуре представлений, имеющих хождение внутри

общества'; большинство их, как правило, считают, что эти представления второстепенны,

что они суть не поддающиеся наблюдению абстракции, которые выдуманы

теоретиками.

В монографиях, написанных антропологами, работающими в этой эмпирической

(функционалистской) традиции, социальные структуры обычно предстают в

виде моделей родства и принципов счета происхождения. Это легко объяснимо,

поскольку очевидно, что едва ли не во всех самодостаточных обществах, где все

знают друг

друга в лицо, отношения родства создают ту основную сеть, в которой и

совершаются отслеживаемые экономические сделки. Вследствие этого отношения родства

видятся как 'трансформация' экономических отношений.

Иная - рационалистическая - точка зрения изначально

представлена творчеством Леви-Строса и некоторыми последними работами Эванс-Причарда.

Тот рационализм, о котором идет речь, - это не рационализм

Декарта,

уверенного, что с помощью последовательных точных приемов логического

рассуждения мы можем в уме сконструировать 'истинную' модель вселенной и эта модель будет точно соответствовать объективно существующей вселенной,

которую мы воспринимаем посредством

наших чувств; то, о чем мы говорим, несколько

ближе к 'новой науке' Джамбаттисты Вико, итальянского философа XVIII в. , который признавал, что операции

человеческого сознания, связанные с

воображением, являются 'поэтическими' и не укладываются в твердые, легко

формулируемые правила Аристотелевой и

математической логики.

Рационалисты, следующие за Леви-Стросом, называют себя 'структуралистами',

но структура здесь имеет отношение к структуре представлений, а не структуре общества.

В силу свойственного

антропологам-рационалистам интереса к представлениям (как противоположности

объективных фактов) их больше занимает то, что говорится, нежели то, что

делается. В полевых исследованиях они придают особое значение мифологии и утверждениям

информаторов о том, как должно быть. Там, где имеет место расхождение между

словесными заявлениями и наблюдаемым поведением, рационалисты склонны утверждать,

что социальная

реальность 'существует' в словесных заявлениях, а не в том, что происходит в

действительности.

12

Оправданность такой позиции можно проиллюстрировать с помощью аналогии. Некая симфония Бетховена

'существует' в виде партитуры, которую можно

интерпретировать по-разному и любыми оркестрами. Тот факт, что чрезвычайно

неумелое исполнение сильно расходится

с авторской партитурой, не заставит нас говорить, что 'настоящая' симфония - это плохое исполнение, а не ее

идеальная партитура.

По мысли социальных

антропологов-рационалистов (структуралистов), 'структура' системы социальных

представлений имеет такое же отношение к тому, что происходит в реальности,

какое партитура

имеет к ее исполнению. Партитура является в известном смысле 'причиной'

того, что происходит, но мы не можем действовать в обратном порядке и достоверно судить о

партитуре исходя из непосредственно наблюдаемого поведения какого-нибудь исполнителя. В случае с

музыкой очевидно, что партитура возникает в сознании композитора. По аналогии с

этим упомянутые рационалисты стремятся писать о культурных системах как о

созданиях своего рода коллективного 'человеческого сознания'. Из этого они делают вывод, что необходимо изучить

несколько несходных эмпирических примеров

(несколько отдельных выступлений отдельных оркестров), прежде чем мы сможем быть уверены, что знаем, в чем состоит общая абстрактная 'реальность', лежащая в

основе их всех.

Те, кто придерживается такого подхода,

интерпретируют непосредственно наблюдаемые взаимодействия между индивидами (т. е. то, что

функционалисты-эмпирики воспринимают как экономические сделки) по-другому - как акты коммуникации.

Здесь, однако, позвольте мне напомнить о том,

что я говорил ранее. Соперничающие теории антропологов сами по себе суть части единого

взаимодействующего целого. Обе точки зрения принимают центральный догмат функционализма:

культурные детали всегда должны рассматриваться в контексте; все сцеплено со всем. В этом отношении

указанные два подхода - эмпирический (функциональный) и рационалистический

(структурный) - являются взаимодополняющими, а не противоречащими друг другу:

один представляет собой трансформацию другого.

Согласно

Малиновскому - отцу-основателю функционально-эмпирической

антропологии, 'принцип взаимности' пронизывает все социальное поведение.

Говоря это, он желал подчеркнуть, что экономические

сделки, происходящие на основе взаимности, социально обусловлены, но он признавал также и то, что взаимность -

13

это форма

коммуникации. Она не только нечто делает, но и нечто говорит.

Если я делаю вам подарок, вы будете чувствовать себя

морально обязанным

дать что-то в ответ. С точки зрения экономических понятий вы у меня в

долгу, но с точки зрения понятий коммуникации смысл обоюдного обязательства - в

выражении взаимного понимания, что мы оба принадлежим к одной и той же

социальной системе. Более того, способ, которым вы отвечаете на мой подарок, скажет нечто и о

наших взаимоотношениях. Если вы отвечаете на мой подарок его точным эквивалентом

(кружка пива на кружку пива, поздравительная открытка на поздравительную

открытку), то такое поведение выражает равенство статусов. Но если взаимообмен предполагает

подарки, которые качественно различаются (я тебе - трудовое усилие, ты мне - заработную

плату), то такое поведение выражает неравенство статусов: нанятого и нанимателя.

И именно для того чтобы акцентировать то, что

две указанные выше точки зрения в антропологии (которые я здесь обозначил общо как 'эмпирическую'

и 'рационалистическую') должны рассматриваться как взаимодополняющие, а не как

истинная и ложная, - я должен подчеркнуть, что моя собственная деятельность включает монографии,

представляющие собой образчики обоих типов. У Лича 1954 г. - стиль рационалиста, Лич 1961 г. - эмпирик.

Аргументация всей последующей части данного эссе будет иметь не

функционалистский (эмпирический), а структуралистский (рационалистический)

уклон. Моя главная тема - коммуникация; но я говорю так лишь в целях изложения.

На практике коммуникацию и экономику никогда невозможно разделить. Даже в таком очевидно символическом

коммуникативном действе, как христианская литургия, где священник предлагает

участникам хлеб и вино и заявляет, что этот хлеб и это вино являются

соответственно телом и кровью Иисуса Христа, имеет место экономическая

подоснова. Кто-то в какой-то момент должен был эти хлеб и вино купить.

Однако сосредоточившись на . коммуникативном аспекте

сделок, я

могу ограничить разнообразие параметров, которые мне нужно принимать в расчет.

Если ввести такое ограничение, то к отдельным сторонам наблюдаемого поведения и

отдельным деталям обычая можно относиться, как к словам и предложениям в языке или

как к

музыкальным пассажам.

14

В случае с обычным языком или обычным музыкальным исполнением каждое

отдельное 'высказывание' возникает у человека в мозгу, и главная трудность состоит в

том, чтобы определить, насколько

'значение', передаваемое слушателю, соответствует тому, которое имел в виду его автор. Теперешняя моя задача - рассказать, как, будучи наблюдателями, антропологи должны

браться за решение вопроса о том, что, так сказать, 'значат' обычаи, отличные от

вербальных.

Если мы собираемся обсуждать этот вопрос не в

самых общих терминах, то нужно разработать искусственную, формальную систему координат; мы

должны подойти к этому почти как к математической проблеме. Поэтому следующие три

раздела данной книги будут посвящены разработке аппарата терминов и системы

понятий,

которые смогут служить инструментами анализа. Если вы не привыкли, что

аргументация подается таким формальным, схематическим образом, то, вероятно,

это вас отвратит. Все, что я могу сказать в защиту такой процедуры, - это то, что

она работает. Если вы сможете приучить себя обращаться с этнографическими данными так, как я

предлагаю, вы обнаружите, что многие вещи, которые до того выглядели как

совершеннейший хаос случайных образов, сделаются вам понятны.

15

Когда мы находимся в компании близких друзей или соседей, мы не задумываемся о

том, что коммуникация - это комплексный непрерывный процесс, имеющий много как

вербальных, так и невербальных компонентов. И лишь встречаясь с чужаками, мы

вдруг осознаем,

что информация передается всем обыденным поведением (а не только речевыми

актами), и поэтому мы не можем понять, что происходит, пока нам не известен определенный

код. Как же в таком случае следует приступать к расшифровке обычаев другого народа?

Мы можем легко выделить три аспекта

человеческого поведения:

1) естественная

биологическая активность человеческого тела: дыхание, биение сердца, процесс обмена

веществ и т. д. ;

2) технические

действия, направленные на изменение физического состояния внешнего мира: выкапывание ямы

в земле, варка яйца;

3) 'выражающие'

действия, которые либо просто говорят нечто о состоянии мира, каким он является, либо

претендуют на изменение мира метафизическим способом.

Помимо обычных вербальных высказываний, 'выражающие' действия, безусловно,

включают жесты, такие, как кивание головой, гримасничанье, размахивание руками, но, кроме

того, они включают и такие виды поведения, как ношение формы, стояние на кафедре и надевание

обручального кольца.

Выделенные мной три аспекта поведения никогда не

бывают полностью

автономны друг от друга. Даже акт дыхания является 'выражающим': он

'говорит', что я еще жив. Даже простейшее техническое действие имеет два значения:

биологическое и 'выражающее'. Если я готовлю себе чашку кофе, это не только

изменяет состояние

внешнего мира, но еще и стимулирует мои внутренние процессы обмена

веществ, а также о чем-то 'говорит'. Тот способ, которым я готовлю кофе, и те приспособления,

которые я использую при этом, несут информацию о моем культурном багаже.

16

Те способы и те каналы, посредством которых мы сообщаемся друг с другом,

весьма разнообразны и весьма сложны, но в первом приближении и в качестве первичного анализа берусь

утверждать, что человеческая коммуникация

обеспечивается посредством 'выражающих'

действий, которые проявляются в виде сигналов, знаков и символов. Большинство из нас,

даже те, кто действительно может использовать эти три общеизвестных слова в

широкой гамме вариантов1, не вполне точно различают их, однако в нашем эссе каждому из этих слов будет придано особое,

специфическое значение, которое я

чуть ниже подробно разъясню.

При одних видах коммуникации 'выражающее' действие отправителя

интерпретируется получателем непосредственно. Я говорю - вы слушаете; я киваю

головой - вы видите, как я это делаю. Но в других случаях указанная связь опосредована. Я пишу письмо и воспроизвожу некую конфигурацию знаков и

символов на листке бумаги; некоторое

время спустя вы получаете бумагу и интерпретируете то, что я написал.

Пределы опосредованной коммуникации этого последнего вида

очень

широки. Все наше время уходит на интерпретацию результатов 'выражающих'

действий других людей. Я могу понять, что церковь не является обычным жилым домом,

всего лишь посмотрев на нее, однако 'выражающие действия', положившие начало

этому различию,

имели место много лет назад.

1 Специальная литература по

этой теме весьма обширна и охватывает несколько столетий.

Наиболее часто цитируемые 'авторитеты' - это Ч. С. Пирс, Ф. де Соссюр,

Э. Кассирер, Л. Ельмслев, Ч. Моррис, Р. Якобсон, Р. Барт. Эти авторы на все

лады повторяют термины знак, символ, индекс,

сигнал, изображение, мало в чем сходясь в плане

соотношения указанных категорий, зато все больше усложняя свою аргументацию.

Фирт [Firth, 1973] следует за Пирсом

и Моррисом, рассматривая знак как

общую категорию, в рамках которой символ, сигнал, индекс

и изображение являются подразделениями. Я

предпочитаю схему, представленную на с. 19, которая основана

на работе Малдера и Херви [Mulder-Hervey, 1972]. Здесь символ

и знак являются

двумя разными подразделениями индекса. Я

отверг подход Фирта, потому что вынужден считаться с тем, что де

Соссюр, Якобсон и Барт глубже вникли в суть проблемы. Я несколько

изменил то, что предлагают Малдер и Херви, - отчасти потому,

что мне необходима терминология, подходящая и к вербальной, и к невербальной

коммуникации, отчасти потому, что я заинтересован в том, чтобы добиться понимания,

а не в том, чтобы соблюсти строгую риторичность аргументации. Ссылки

на вышеупомянутых авторов можно будет найти в библиографии. Другим полезным

путеводителем по этому терминологическому лабиринту являются работы Фернандеса

[Fernandez, 1965, р. 917-922; 1974].

17

В ходе дальнейшего изложения я буду действовать в соответствии с

предположением, что все разнообразные невербальные параметры культуры, такие,

как стиль одежды, планировка деревни, архитектура, мебель, пища, приготовление еды,

музыка, физические жесты, позы, - организованы в модельные конфигурации так,

чтобы

включать закодированную информацию по аналогии со звуками, словами и

предложениями обычного языка. Поэтому я полагаю, что говорить о грамматических

правилах, управляющих ношением одежды, имеет такой же смысл, как и о грамматических

правилах, управляющих

речевыми высказываниями.

Ясно, что такого рода утверждение носит весьма широкий характер, и я не стану

пытаться объяснять его детально. Основной аргумент состоит в том, что послания, которые мы получаем разными

путями (с помощью осязания, зрения, слуха, обоняния, вкуса и т. д. ), легко трансформируются в другие формы.

Так, мы способны отчетливо

представлять себе то, что слышим в словах; мы можем переводить письменные тексты в устную речь;

музыкант в состоянии превращать зримые знаки партитуры в движения рук,

рта и пальцев. Очевидно, что на каком-то

глубоко абстрактном уровне все наши

разнообразные чувства кодируются одним и тем же способом. Там должно быть что-то вроде

'логического' механизма, позволяющего нам трансформировать зрительные послания в

звуковые, осязательные

или обонятельные послания, и наоборот.

Однако

столь же важно осознавать, что существует большая разница между способом, которым индивиды сообщают друг другу

информацию, используя обычную речь и письменное слово, и способом, которым мы общаемся друг с другом при

помощи кодированных условных форм невербального поведения и невербальных знаков и символов.

Грамматические правила, руководящие речевыми

высказываниями, таковы, что всякий, кто свободно владеет языком, может произвольно

создавать совершенно новые высказывания, будучи уверен, что аудитория его поймет. С

большей же частью форм невербальной коммуникации дело обстоит не так. Привычные условности могут быть

поняты, только если они вам знакомы. Отдельный символ, возникший во сне или в

стихотворении, или какое-то вновь придуманное 'символическое утверждение'

невербального порядка не

смогут передать информацию другим людям до тех пор, пока их

18

не

разъяснят иным способом. Это показывает, что синтаксис невербального 'языка'

должен быть гораздо проще, чем синтаксис языка устного или письменного. В самом деле,

если бы это было не так, то такое короткое эссе, как наше, и на такую сложную тему

было бы пустой тратой времени.

Итак,

читая то, что последует далее, вам необходимо помнить, что сходство между рождением новых высказываний какого-либо индивида, спонтанно выражающего себя в речи, и

рождением новых обычаев в каком-либо

культурном сообществе за определенный отрезок

времени носит характер аналогии. Фактически мы очень мало что понимаем и

в том и в другом.

Моя отправная точка произвольна. Назовем

некую единицу коммуникации 'коммуникативным событием'. Всякое такого рода событие двойственно

(имеет два лица) по крайней мере в двух смыслах:

а) всегда должно быть двое

индивидов: X ('отправитель', автор 'выражающего' действия) и У ('получатель', интерпретаторрезультата данного 'выражающего' действия). X и У могут находиться в одном и том

же месте в одно и то же время, но это необязательно;

б) 'выражающее' действие как таковое всегда имеет два

аспекта - просто потому, что оно

передает какое-то послание. С одной

стороны, имеется само действие или его результат (кивок головой или написанное

письмо); с другой стороны, имеется послание, которое закодировано отправителем и расшифровано получателем.

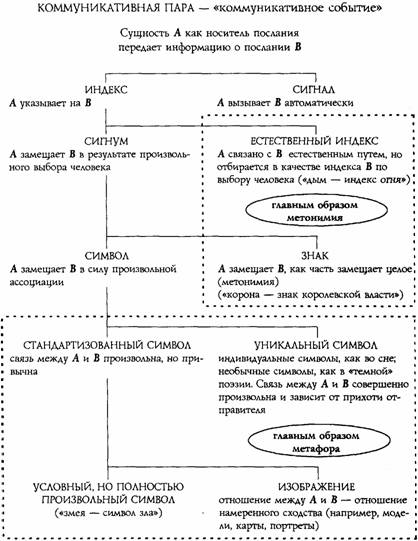

Сложность терминологии, которую я представил на схеме 1,

полезна

в аналитическом отношении, поскольку связь между 'несущей послание

сущностью А' и самим 'посланием В' может подразумевать разнообразие форм. Мой

совет: при чтении нескольких следующих разделов все время обращаться к схеме 1.

20

Ключевая пара

разграничителей в данной схеме такова:

СИГНАЛ Отношение А:В имеет механический и

автоматический

характер. А приводит в действие В. Послание как таковое и сущность, которая его несет,

- просто два аспекта одного и того же. Все животные, включая человеческие существа,

постоянно отвечают на великое множество разнообразных сигналов.

ИНДЕКС 'А указывает на В'. Сигналы

динамичны; индексы статичны. Сигналы причинны; индексы описательны. В рамках этого общего

класса естественные индексы - это те, в которых проводимая ассоциация является

естественной

('дым - индекс огня'); сигнумы - это те, в которых проводимая ассоциация является

культурной условностью; в свою очередь, символы и знаки различаются как

субкатегории сигнумов.

До сих пор я более или менее следовал Малдеру

и Херви [Mulder-Hervey, 1972, p. 13-17]. Но задача

этих авторов - строгий анализ понятия знак в лингвистике, так что отсутствие с

их стороны

интереса к невербальным средствам коммуникации ограничивает пользу от остальной

части их терминологической системы, - если иметь в виду цели, которые ставлю перед

собой я.

Малдер и Херви различают, с одной стороны, символы как 'сигнумы, зависящие для своей

правильной интерпретации от отдельного (конкретного) определения (например, х, у, z. в алгебраическом уравнении)', а с

другой стороны, различают знаки как 'сигнумы с твердо зафиксированным условным обозначением

(например, +, -, = в алгебраическом уравнении)'. Согласно этим определениям,

имена собственные

являются символами, тогда как имена нарицательные суть знаки.

Например, в утверждении 'Того человека зовут Джон', Джон является

символом 'того человека', а в утверждении 'Те животные - свиньи', свиньи являются знаком 'тех животных'. Хотя такое различие между

всякий раз 'отдельно даваемым обозначением' и 'твердо зафиксированным условным

обозначением' приложимо также и к противопоставлению символ/знак на моей схеме 1, я заинтересован

в другом аспекте этого противопоставления и воспроизведу даваемые мной

определения иным способом.

Однако прежде стоит отметить, что

алгебраический пример Малдера и Херви сразу же делает очевидным, что любое

конкретное

21

'символическое

утверждение', вероятно, должно быть комбинацией как символов, так и знаков, например: х + у = z.

Очевидно также, что ответ на вопрос, должен

ли отдельный сигнум рассматриваться как знак или как символ, будет зависеть от того, как он

используется. Когда буквы латинского алфавита используют в математических

уравнениях, они являются символами, но когда их применяют в контексте вербальной

записи, они имеют более или менее твердое условное фонетическое значение и становятся знаками. В этом последнем

контексте любая отдельная буква сама по себе лишена смысла, однако в комбинациях, составленных из имеющихся 26 буквенных знаков, она может

представлять сотни тысяч различных

слов на сотнях разных языков.

С точки зрения поставленных мной целей в этом и состоит

суть дела. Два ключевых момента здесь следующие: а) знаки не существуют изолированно;

знак всегда является составной частью набора несхожих между собой знаков, которые

функционируют в определенном

культурном контексте; б) знак несет информацию, только когда он находится в сочетании с другими знаками и символами из того же контекста. Пример х + у = z подразумевает

математический

контекст. Вне этого контекста знаки '+' и '=' не будут нести никакой

информации. Выразим эту мысль иначе: одни знаки всегда увязаны с другими знаками и являются составными

частями одного и того же набора.

Это дает нам дефиниции,

показанные на схеме 1.

1) Сигнум является знаком, если между А и В

имеется сущностная предваряющая связь, основанная на принадлежности к одному и тому же

культурному контексту.

Примеры:

а) в контексте транскрибирования английской речи

посредствомбукв латинского алфавита

каждая буква или пара букв - это знакконкретного звука;

б) в контексте правил английской орфографии

последовательность букв APPLE является знаком определенного плода;

в) в выражении 'А означает APPLE' А является знаком буквенного ряда APPLE, а следовательно, и знаком соответствующего

плода;

г) в контексте европейских

политических традиций, где основным предметом в наборе регалий правящих

монархов была корона,корона - это знак верховной власти.

22

Такой вид связи иногда описывается как метонимия, и именно в этом смысле я буду

использовать это слово в данном эссе. В самой общей форме, согласно двум последним примерам, метонимия - это

когда 'часть означает целое'; тот индекс, который функционирует как знак, близок к тому, что он обозначает,

и является его частью. Заметим, что естественные индексы (например, 'дым

указывает на огонь') порождают как метонимические связи, так и сами знаки.

2) Соответственно сигнум является символом, если А замещает В и если предваряющая

сущностная связь между А и В отсутствует, т. е. если А и В

принадлежат к разным культурным контекстам.

Примеры:

а) в алгебраической задаче типа 'Пусть х обозначает цену

сыра,у - цену масла, a z - цену

хлеба┘ ' X, у и z суть

символы. Здесь х,у и z принадлежат контексту

математики, цены же - контекстурыночной площади;

б) если корона используется как торговая марка

какого-нибудьсорта пива - это символ, а не знак. Здесь нет предваряющей сущностной связи. Короны и пиво происходят из разных

контекстов;

в) в библейском предании змий в

Эдемском саду является символом зла. Зоологический контекст, связанный

со змеями, не имеетсущностной

связи с моральным

контекстом понятия зла.

На моей схеме 1, представленной выше, - как

показывают два пунктирных прямоугольника - различие между сущностными связями, выраженными в

естественных индексах и знаках, и не-сущностными связями, выраженными

в символах, соответствует различию между метонимией и метафорой. Если метонимия

подразумевает

близость двух объектов, то метафора зависит от утверждения об их подобии.

В пределах общей категории символа моя схема вновь

отчасти следует

Малдеру и Херви. Стандартизованные символы, несущие информацию в

общественной сфере, отграничиваются от уникальных символов, т. е. индивидуальных и необычных, таких,

которые могут возникнуть во сне или в поэзии

и которые не несут общественной

информации, пока их не наделят дополнительным смыслом. В пределах широкой

категории стандартизованных символов я различаю, с одной

стороны, изображения (где отношение А:В является отношением намеренного сходства, например: модели,

карты,

23

портреты), я с другой - условные, но полностью произвольные символы. Это соответствует обычной практике

(см., например, [Firth, 1973]).

Моя точка зрения относительно того, что знаковые отношения отражают близость

двух объектов и потому являются главным образом метонимическими, тогда как символические отношения являются произвольными

заявлениями о подобии и потому по преимуществу метафорическими, требует дальнейшего

уточнения.

Почти всякий, кто тщательно изучал процессы человеческой коммуникации,

согласится, что подобное различение является важным в аналитическом смысле, но здесь

опять имеется широкий разброс в терминологии.

Вышеприведенная трактовка терминов метафора/метонимия

обязана

своим происхождением Якобсону [Jacobson-Halle, 1956]. Леви-Строс [Levi-Strauss, 1966], следуя

традиции де Соссюра, описывает почти то же самое различение при помощи терминов парадигматический/синтагматический. Во многом такое же различение мы встречаем и в музыке, где гармонию (когда разные

инструменты одновременно производят звуки, воспринимаемые в сочетании) отличают от мелодии, в которой один звук

следует за другим, образуя мотив.

В музыке, как известно, мелодия может быть

транспонирована в разные тональности, так что ее могут исполнить разные инструменты, но это только

частный случай весьма широкого процесса, в рамках которого синтагматические цепочки

знаков, связанных метонимически, с помощью парадигматической перестановки

(метафоры) можно перевести в иную форму проявления. Наиболее типичными

примерами синтагматических цепочек служат буквы, образующие написанное слово; слова,

образующие предложение; последовательность музыкальных нот, записанных в

партитуре, чтобы зафиксировать 'мелодию'.

Примером парадигматической связи служит одновременная транспонировка, которая происходит тогда,

когда последовательность музыкальных нот

интерпретируется как последовательность движений пальцев по клавиатуре фортепиано, движений, которые путем дальнейшего преобразования становятся

набором последовательных звуковых

волн, достигающих уха слушателя. Связь между написанной партитурой, движениями пальцев и звуковыми волнами является парадигматической.

24

Профессиональный язык несколько утомителен, но иногда полезен. С известной

долей приближения, хотя и не строго, можно применить нижеследующие уравнения:

Символ/Знак = Метафора/Метонимия = Парадигматическая

связь/Синтагматическая цепочка = Гармония/Мелодия.

Из нашего общего опыта явствует, что все

виды человеческой деятельности (а не только речь) служат для передачи информации. Такие способы

коммуникации включают: письменность, исполнение музыки, танец, живопись, пение,

строительство, актерскую игру, лечение,

отправление религиозного культа и т. д. Вся аргументация данного эссе основана на предположении, что на

каком-то уровне 'механизм' этих разнообразных форм коммуникации должен быть одним и тем же и что каждая форма является

'трансформацией' остальных - совершенно так же, как написанный текст является трансформацией устной речи. Если это действительно

так, то нам необходим язык для описания свойств этого общего кода. Тут-то и наступает черед моего профессионального языка.

Фундаментальная трудность всего этого предприятия состоит

в том, что мы все время имеем дело как с деятельностью человеческого разума, так и с

объектами и явлениями внешнего мира.

Музыка, возникающая как результат превращения пианистом нот партитуры в

движения пальцев по клавиатуре, не является простым следствием импульсивных реакций

на сигнал. Импульсивные реакции здесь присутствуют, но моделируют их

музыкальное мышление и умение исполнителя. То же самое применимо и ко всей сфере человеческой

коммуникации, как вербальной, так и невербальной. Всякий раз, когда мы говорим о

'значении' 'выражающего' поведения, мы имеем дело с соотношением между

поддающимися

наблюдению моделями во внешнем мире и не поддающимися наблюдению моделями 'в

сознании'. Но здесь мы опять возвращаемся к противоположности между рационализмом

и эмпиризмом. Что реально имеется в виду под 'моделями в сознании'? Я бы настоятельно советовал

вам проявить скептицизм.

Только самый что ни на есть радикальный

психолог-бихевиорист стал бы говорить о проблемах 'значения', не допуская ни в малой степени присутствие

'реальности' за возникающими в мозгу идеями, - а вот противоположная форма искаженного

представления весьма распространена. Многое в теории знаков и символов (семиологии) было

разработано европейскими последователями де Соссюра, а они разрешили проблему

соотношения между представлениями, с одной стороны, и объектами внешнего мира -

с

другой, заняв крайнюю рационалистскую позицию, согласно которой мы можем

полностью игнорировать объекты внешнего мира.

Эти авторы настаивают на том, что нам следует

проводить четкое различие между 'словами, рассматриваемыми как внешние объекты' (т. е.

определенными конфигурациями звуковых волн, конфигурациями значков на бумаге),

и 'словами как звуковыми образами'.

Вы сами обладаете опытом применения 'слов как звуковых образов' всякий раз, когда 'думаете' словами, не

произнося никаких

26

звуков и

не шевеля губами. Когда дело касается вашего родного языка, каждое слово (как

звуковой образ) неразрывно связано с укорененным в сознании представлением или

понятием. Если следовать этой линии аргументации, термин лингвистический

знак в

трудах де

Соссюра и его последователей относится к сочетанию звукового образа и понятия.

Лингвистический знак - это единая сущность с двумя гранями, наподобие листа бумаги

с двумя сторонами: а) звуковой образ (франц. significant 'означающее') и

б)понятие (франц. signifié 'означаемое').

Малдер и Херви используют здесь термины 'выражение' и 'содержание' [Mulder-Hervey, 1972, p. 27].

Данное эссе не рассматривает исключительно вербальную

коммуникацию

или лингвистические

знаки.

Точно так же как мы способны думать словами, без того чтобы их реально

проговаривать, мы способны думать зрительными и осязательными образами, без того чтобы реально

что-либо видеть или чего-либо касаться. Поэтому я буду писать не о

звуковых, а о сенсорных образах. Трудность состоит в том, чтобы понять, каким образом тот

сенсорный образ, с которым мы можем играть в своем воображении, связан с

объектами и явлениями внешнего мира. Тут возникают разного рода трудности.

Прежде всего, существует трудность, которая проявляется в языке как омонимия и

синонимия. Слова hair и hare* в английском языке являются

омонимами; в качестве звуковых образов они идентичны. Однако это совершенно разные

виды объектов, и мы не смешиваем их как понятия, хотя в каламбурах можем

обыгрывать в воображении тождественность двух звуковых образов. Каламбурить от случая к

случаю - крайне важное свойство всех форм символической коммуникации, но особенно,

быть может, это затрагивает те области социальной жизни, которые являются

средоточием табу, такие, как секс и религия. Каламбуры могут быть как визуальные, так и

вербальные. Петух (птица) повсюду в Европе, по крайней мере со времен

классической Греции, является метафорой человеческого пениса, так что изображения

петушиного боя и петухов с курами могут быть основательно нагружены сексуальным

смыслом. Похожим

образом невинный 'bunny' - слово из детского лексикона, заменяющее значительно менее

невинное 'cunny (coney**)', - и нынешние 'bunny girls' 'Плейбоя' ведут свое

происхождение от 'cunny houses' (публичных домов) XVIII в.

* Hair (англ. ) - волос; hare (англ. ) - заяц.

** Coney (англ. ) - кролик.

27

Синонимия - это противоположный способ, посредством которого единое понятие

в сознании может быть выражено двумя совершенно разными звуковыми образами даже в

контексте одного и того же языка. Так, в английском языке kill* - это то же самое, что slay, a ship** - то же самое, что vessel. Здесь снова имеют место невербальные аналогии для вербального

использования. Почти во всех религиозных

системах коренная теологическая идея, наиболее священные и строго табуированные

понятия могут быть представлены

несколькими взаимозаменяемыми стандартизованными символами. К примеру, в

эпоху раннего христианства крест, а также

символ ХР (первые две буквы слова 'Христос') и рыба были равнозначными

символами; расшифровывались греческие буквы слова

ίχφύς - 'рыба' как 'Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель'.

Но модель тут общая. Тот факт, что названия, придаваемые

вещам и

явлениям внешнего мира, произвольны и условны, подразумевает двойную природу как сенсорных

образов и понятий, вызванных к жизни

феноменом этих вещей, так и тех типов предметов, которые служат для нас воплощением метафизических идей.

И здесь мы сталкиваемся со второй значительной

трудностью. В то время как одни понятия возникают как описание предметов и явлений внешнего мира

(например, такие существительные, как корова, или такие глаголы, как убивать), другие (например,

различие между хорошим и плохим) рождаются

в сознании безотносительно к конкретным

предметам и явлениям внешнего мира. Именно так, используя знаки и

символы, мы можем проецировать эти

порожденные сознанием понятия на объекты и действия во внешнем мире.

Например, когда мы одеваем невесту в белый наряд с вуалью, а вдову - в очень похожий черный наряд с вуалью, мы используем оппозицию белое/черное, чтобы выразить не

только отношение

к невесте

/вдове, но и к хорошему /плохому, - точно так же как используем целый ряд дополнительных

взаимосвязанных

метафор, таких, как веселый /грустный, чистый/загрязненный.

Механизм, посредством которого эта

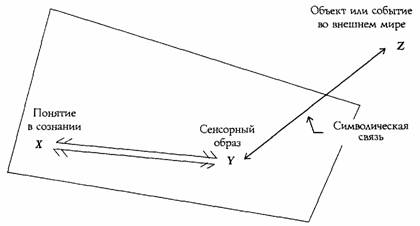

двойственность значений проникает в определенную систему, можно представить

схемой 2.

* Kill (англ.) - убивать.

** Ship (англ.) - корабль.

28

Схема 2

Связь между X ('понятием в сознании') и У ('сенсорным образом') - сущностная:

они - две стороны одной медали; зато связь между Y ('сенсорным образом')

и Z

('объектом во внешнем мире') всегда произвольна, по крайней мере до определенного

предела.

Из этого следует, что, пользуясь моим лексиконом, связь Z/Y - всегда символична

(метафорична). Но это категоричное утверждение следует уточнить. В той степени, в какой

связь Z/Y становится стабильной

(в результате условности и привычного использования), она является знаком.

Следуя за Малдером и Херви, я уже излагал это положение выше, на с. 20. Если из

толпы людей мы выделяем одного человека и даем ему имя Джон, такое действие является

символическим, но когда мы используем слово свинья для обозначения всех животных

определенного вида, где бы они ни находились, мы пользуемся словом свинья как знаком. Но тогда

что мы делаем, применяя слово свинья к полицейскому? Ясно, что тут опять

вступает в действие символика. Позднее мы увидим, что это никоим образом не

частная проблема.

-Она имеет отношение к тому, как антропологи понимают магию. Однако

здесь я всего лишь хочу указать, что оппозиция сущностный

/произвольный проведена нечетко. Любая произвольная ассоциация, которую используют много раз,

в конце концов начинает казаться сущностной.

29

Рискуя показаться утомительным, хочу еще немного продолжить рассмотрение проблемы

принципиальной произвольности связи Z/Y.

В случае с вербальным языком изначальная

произвольность очевидна. Животное, принадлежащее внешнему миру, которое англичанин называет dog, француз назовет сhiеп. Английское dog и французское сhieп представляют собой

произвольные метафоры (символы) для одного и того же. К тому же связь между звуковым

образом

и понятием - очевидно сущностная. Мое англоязычное понятие 'собакости' возникает при слове dog и не возникает

от слова сhiеп. Слово dog является частью моего понятия, слово сhiеп - не является.

Поскольку английский язык - родной для меня, 'dog как слово' и 'dog как укорененное

понятие' кажутся неразделимыми1.

Это ощущение тождества между вещами и их названиями заходит очень далеко. В

самых разных мифологиях, включая мифологию австралийских аборигенов и иудеохристианскую

Библию, наделение животных и растений именами является актом творения, который дает им независимое

существование.

Но хотя в применении к словам у вас не будет трудности с принятием следующего ниже, довольно очевидного

утверждения: 'Мои понятия связаны с

определенными словами в определенном языке;

предметы внешнего мира связаны с разными словами в разных языках', - у вас может возникнуть

сопротивление, если речь зайдет о

том, чтобы применить то же самое суждение к невербальному контексту.

Очевидно, что слова dog и chien суть разные образы

одного и того же создания, но действительно ли мое зрительное восприятие

1 Ясно, что такая

формулировка вызывает ряд серьезных вопросов. Что происходит,

например, с отношением 'звуковой образ / понятие', когда индивиды реально

двуязычны? Есть и другие трудности. Малдер и Херви [Mulder-Hervey, 1972, p.

26-63] проделывают крайне сложный анализ проблем, связанных с соотношением

X, Y и

Z (схема 2) в той мере, в какой это

затрагивает лексику конкретною разговорного языка, например

английского. Они заявляют, что избежали тех видов двойственности,

о которых я говорил, и характеризуют X в

приводимой мной схеме как 'класс равных референтов', а Y - как 'класс равных форм'. Тогда X и Y,

будучи взяты в сочетании, становятся знаком

для Z.

Рассуждая так, Малдер и Херви неизбежно существенно отходят от

своего первоначального определения знаков как 'сигнумов с твердо

зафиксированным условным обозначением'. Во всяком случае, насколько

я могу судить, подход Малдера и Херви, который они называют 'денотативной

знако-семантикой', неприменим к проблемам перевода, где один 'язык'

- вербальный или невербальный - интерпретируется средствами другого языка.

А именно такого рода интерпретация является главной темой моего эссе.

30

'вещи--собаки',

мой цельный сенсорный образ этого существа не может оказаться точно так же и

культурно обусловленным? Вы в самом деле в этом уверены? Насколько можно быть

уверенным, что наше восприятие мира не зависит от нашего социального окружения?

Эта проблема является источником широкой дискуссии в среде

многоопытных

антропологов и психологов, и я определенно не готов к тому, чтобы быть догматиком в

этом вопросе. Но художественное изображение одних и тех же объектов в разных

культурах подчиняется

весьма разным условностям, и это представляется значимым. Вполне

возможно, что каждый индивид воспринимает свой мир таким, каким ему (или ей) рисует

этот мир его (ее) культура. Сегодня в большей части мира господствуют 'реалистические'

образы,

обеспеченные нашим использованием съемочной аппаратуры. Но если вы

воображаете - как оно, возможно, и есть на самом деле, - что ваш глаз 'естественно' воспринимает

мир таким, каким он бывает на фотоснимке, то это самообман.

Но позвольте мне временно вернуться назад, к утверждению 'полицейские -

свиньи'. Эта ассоциация откровенно произвольна и потому символична (метафорична);

полагать, что она сушностна и потому свойственна природе метонимического знака, было бы ошибкой. Но, как мы

увидим, это особого рода ошибка, которую все мы склонны совершать. Это один из

стандартных приемов, используемых нами, чтобы скрыть то обстоятельство, что

почти всё, что мы говорим или делаем, полно двойственности.

Схема 2 помогает объяснить, каким образом

двойственность выходит на первый план. Предположим для начала, что Z - это пример обычного

домашнего животного, известного в английском языке как cow. В таком случае вид

этого животного породит в сознании англоязычного наблюдателя как зрительный,

так и звуковой образ коровы. Эти две версии У (сенсорного образа) приводят к тому, что

рассматриваемое животное классифицируется как корова, а не как лошадь, но X, т. е. 'понятие коровы в сознании', не одинаково связан с обоими

образами (зрительным и звуковым), и мы в состоянии мысленно обыгрывать каждый из них.

В частности, мы можем придавать определенные черты зрительного образа звуковому, так что возникает

основа для новых метафор. В результате английское слово cow применяется не только

к обычному домашнему животному, но и к самкам китов, слонов, тюленей, носорогов

и даже

иногда к самкам человеческих существ.

31

Все эти способы словоупотребления суть метафоры, но заключенные в них ассоциации не вполне произвольны; здесь присутствуют элементы метонимии, что явствует из того, что

всюду, где самка того или иного вида

описывается как корова, самец описывается как бык.

Это может показаться глупым детским примером, но речь

идет о

принципиальной вещи, которую вам необходимо осмыслить. Метафорические

(символические) и метонимические (знаковые) связи различны по своему

содержанию, и в самом деле, при обычных процессах коммуникации мы так или иначе

показываем, что разделяем их. Нам приходится делать это, чтобы избежать

двусмысленности.

Но скрытая двусмысленность всегда здесь присутствует, и существует множество частных, но значимых

ситуаций - например, в поэтических и

религиозных высказываниях, - когда мы впадаем в противоположную крайность. За счет переключения кодов (с

символов на знаки) мы в состоянии убедить друг друга, что метафорическая

бессмыслица на самом деле имеет метонимический смысл.

32

Прежде чем двигаться дальше, мне нужно разработать нечто вроде очень краткого

разграничения (уже делавшегося мной) между сигналами и индексами (см. выше, с. 20).

Вам следует опять сосредоточиться на схеме 1.

Сигнал относится к механизму автоматической ответной реакции. В природе большая часть сигналов имеет

биологический характер. Каждый

биологический вид в результате эволюции приспособился реагировать на окружающую

среду с помощью сложной сети сигналов.

Взять простой пример с человеком. Если в жаркий день я не пью на протяжении нескольких часов, то начинаю

испытывать жажду. 'Ощущение жажды' -

это биологический сигнал, пускающий

в ход ответную реакцию. Я ищу чего бы выпить.

Не совсем ясно, до какого предела коммуникация между

взрослыми

человеческими индивидами действительно управляется сигналами, но реакция

матери на плач и улыбку ее ребенка, конечно же, в значительной степени инстинктивна,

а становясь старше, мы не утрачиваем нашу животную природу.

Две общие характерные черты сигналов заслуживают особого

внимания:

1) сигнал - это всегда

часть причинно-следственного ряда. Сна

чала его

порождает предшествующая причина, а затем он действует

как

причина, порождающая более позднее следствие;

2) между сигналом и его

следствием всегда существует времен

ной лаг.

В этом отношении технические действия людей, меняющие физическое состояние

внешнего мира (с. 15), очень напоминают сигналы. Основное отличие состоит в том, что

сигналы являются 'автоматическими' в том смысле, что не влекут за собой намеренную реакцию со стороны их

получателя, однако они и не полностью машинальны: эффективность сигнала

зависит от эмоциональной реакции получателя, которая не полностью предсказуема.

С

другой стороны, технические действия полностью машинальны и

33

влекут за собой изначально

намеренное действие со стороны отправителя (действующего лица).

Этот момент оказывает значительное влияние на антропологические теории магии

(см. ниже, раздел 6).

Различие между сигналом и индексом - это различие между динамикой и статикой. В случае с сигналом одно событие вызывает

другое событие; сигнал как

таковой - это послание. В случае с индексом сущность как носитель

послания указывает на то, что послание имело место в прошлом, настоящем или

будущем. Причинно-следственная связь при этом не затрагивается. Однако на индексы, используемые

многократно, все животные, включая человека, реагируют так, как если бы они были

сигналами.

Это важное положение можно проиллюстрировать на классическом примере с собакой

Павлова. Подача пищи этой собаке регулярно сопровождалась звоном колокольчика.

Подлинным биологическим сигналом для собаки был запах пищи, который с самого начала вызывал

реакцию слюноотделения. Но собака научилась ассоциировать пищу с колокольчиком.

После этою звон колокольчика вызывал реакцию слюноотделения, даже если пища не

подавалась. Колокольчик был индексом присутствия пищи, но воспринимался как сигнал.

Обычно значительную долю человеческого обучения

составляет заучивание перечня индексов - как природных, так и созданных человеком;

мы запоминаем, что чему соответствует. А выучив урок, идем кратчайшими

мыслительными путями и поступаем, как собака Павлова. Например, читая эти слова, вы

можете сознательно отмечать для себя отдельные индексы (буквы, отпечатанные на

бумаге),

но обычно вы воспринимаете печатный текст как сигнальный механизм,

автоматически порождающий информацию, предстающую перед 'вашим мысленным взором'.

Вы можете подумать, что это портит всю

аргументацию, Ранее, в

разделе 2, я подробно рассматривал случай с последовательностью букв, составляющих слово, - как пример

'синтагматической цепочки знаков'. Но

теперь я говорю, что в реальности, когда мы занимаемся процедурой чтения, мы . воспринимаем подобную 'синтагматическую цепочку знаков', как если бы они были

сигналами. Итак, в чем же все-таки

состоит суть нашего насыщенного тарабарщиной анализа?

34

Последние

абзацы разделов 3 и 4 могут привести циничного читателя к заключению, что тщательно проработанные различения понятий, предложенные в разделе 2 и в схеме 2, были

выдвинуты мной только для того, чтобы

продемонстрировать, что на практике применить

их невозможно. В известной степени это верно! Якобсон, который первым

подчеркнул важность противопоставления метафора/метонимия, с самого начала

пояснил, что в реально наблюдаемых формах дискурса, вербального или невербального,

оба вида всегда

смешаны, хотя один может преобладать над другим. Моделью обычной несущей

послание системы является не строчка машинописи, а выступление оркестра, когда

гармония и мелодия действуют

в сочетании.

Догадка Якобсона получила развитие у Леви-Строса, став

основой его знаменитого метода интерпретации мифа. Ключевым моментом здесь является

вовсе не то, что метафора и метонимия, парадигматическая ассоциация образов и

синтагматическая цепочка соединены вместе, а то, что 'значение' зависит от трансформаций из одной системы в

другую, и наоборот.

Чтобы понять, чего же достиг Леви-Строс, вам требуется детально рассмотреть

несколько приводимых им примеров. Но формальные принципы его метода довольно просты.

Сперва Леви-Строс разбивает синтагматическую цепочку цельной мифологической истории на

последовательные эпизоды. Затем он предполагает, что каждый эпизод - это

частичная метафорическая трансформация любого другого эпизода. Имеется в виду, что

данная история в целом может пониматься как палимпсест наложенных одна на другую (но незавершенных)

метафорических трансформаций.

Если мы принимаем такие допущения, то отсюда

вытекает, что исследователь, стремящийся расшифровать послание, заключенное в

целостном мифе (в отличие от поверхностных посланий, которые представлены историями

из отдельных эпизодов мифа), должен искать модель структуры (обязательно несколько

абстрактной), которая является общей для всего набора метафор. Конечная интерпре-

35

тация заключается в

прочтении этой выявленной модели, как если бы то была синтагматическая цепочка. Данная

процедура включает в себя двойное переключение: от метонимической - к метафорической и обратно к

метонимической форме.

Сам Леви-Строс изображал этот процесс с

помощью математической формулы [Levi-Strauss, 1966, р. 211-212], а его подражатели - П. и Э.К. Маранда

[Maranda, 1971, р. 24-25] - еще более формализовали соответствующую интерпретацию.

Первоначальная версия,

представленная Леви-Стросом в 1955 г. , была им впоследствии подправлена в разных вариантах, но именно она

остается наиболее легкой для

понимания. Ее можно представить в виде следующей схемы:

а) мы начинаем с мифической истории, линейной по

своей форме, где одно следует за другим. События происходят последовательно, т.е. они образуют 'синтагматическую

цепочку', они связаны посредством метонимии;

б) затем исследователь замечает, что данная история

как целое

может быть поделена на эпизоды А, В и

С:

Схема 3а

|

Мифическая история, как она записана

|

Эпизод

А

|

Эпизод В

|

Эпизод

С

|

в) затем каждый из эпизодов принимается как

частичная трансформация

любого из остальных эпизодов. Поэтому мы перестраиваем схему, предполагая, что

каждое из ее подразделений относится к одновременно происходившим событиям, и

'складываем' результат. Выражаясь профессиональным языком, первый из этих шагов трансформирует изначальную

'синтагматическую цепочку' в 'парадигматическую

ассоциацию' (метонимия превращается в метафору); таким образом:

Схема 3б

Эпизод

А

Эпизод

А

Эпизод В

Эпизод С

________

Суммарный

результат, достигнутый путем 'сложения'

36

В отличие от деталей первоначальных

эпизодов элементы, составляющие суммарную,

'сложенную', историю, абстрактны. Это структурная последовательность,

которую лучше всего можно представить

в виде алгебраического уравнения, где каждый из трех первоначальных эпизодов является незавершенным проявлением (единой структуры. - Пер. ). Выражаясь

профессиональным языком, этот итоговый процесс сводится к превращению

'парадигматической ассоциации' в 'синтагматическую цепочку'; метафора превращается в

метонимию.

Основной подразумеваемый принцип - тот, что

является общим для любых вербальных выражений и для всей ритуальной деятельности. Словесные высказывания - это

последовательности во времени; по самой своей

природе они являются синтагматическими цепочками

несущих послание элементов. Но большинство посланий синхронны, их конец

подразумевается уже вначале, и наоборот. Интерпретируя послание, мы всегда проявляем искусство, сравнимое с искусством перевода с одного языка на другой.

Мы - как об этом уже говорилось -

транспонируем музыку из одной тональности

в другую. Такая операция представляет собой парадигматическую трансформацию.

Когда мы передаем послания посредством речи, временной интервал между началом

высказывания и его концом так короток, что мы склонны забывать о том, что временной

фактор вообще присутствует. Но соответственно, когда мы пытаемся

интерпретировать ритуальные действия, то склонны забывать, что события, разделенные

значительным отрезком времени, могут быть частью одного и того же послания. Я

уже упоминал один случай такого рода; его стоит повторить. Христианские европейские

обычаи, в соответствии с которыми невесты покрываются белой вуалью и одеваются в

белое, а

вдовы покрываются черной вуалью и одеваются в черное, и в том и в другом случае являются частью

одного и того же послания. Невеста вступает в

брак, вдова покидает его. Оба эти обычая логически связаны. Причина, по

которой мы, как правило, не видим этого, заключается в том, что они обычно

далеко разведены во времени.

37

Действия, которые антропологи классифицируют как магию и колдовство, служат

прекрасным примером двойственности, о которой я говорил, и смешения

метонимической и метафорической ассоциаций, что характерно для всех видов

человеческой коммуникации.

Мысль, которую я хочу отчетливо довести до вас в этом разделе, состоит в том, что метод исследования, столь

удачно примененный Леви-Стросом к

интерпретации мифа, может - с незначительным видоизменением - использоваться и для того, чтобы пролить свет на логические мистификации 'магии'.

Возможно,

первое, что здесь следует подчеркнуть, - это то, что двойственность нужно отличать от ошибки.

В

начале нашего столетия антропологи считали само собой разумеющимся, что очевидная технологическая отсталость первобытных обществ была следствием общей умственной

неполноценности. Вера в магию была

симптомом этого более низкого уровня; она свидетельствовала о том, что все

первобытные народы по существу дети и

обладают путаным сознанием.

Наиболее признанной версией этой теории стала версия сэра

Джеймса Фрэзера. В

действительности Фрэзер полагал, что ''выражающие"

действия, имеющие целью изменить состояние мира метафизическими средствами', являются ошибочными

попытками 'технических действий, изменяющих состояние мира физическими средствами' (см. выше, с. 15). Он заявлял, что

магия - 'незаконнорожденная наука' и

что ее фундаментальное качество - ошибочное представление о причине и следствии. В дальнейшем он пришел к

различению двух основных типов ошибочных причинно-следственных связей: 1) гомеопатической магии, основанной на

'законе подобия'; 2) контагиозной

магии, основанной на 'законе контакта'.

Там, где Фрэзер бывал неправ, он был неправ интересно.

Прежде

всего он полагал, что ошибка мага состоит в смешении 'выражающих' действий с

техническими, тогда как, по общему мнению современных антропологов, то, что обыкновенно

делает маг, сводится к интерпретации индекса как сигнала наподобие собаки Павлова

38

(см. выше, с. 33). С

другой стороны, как уже давно было подмечено Якобсоном [Jakobson-Halle, 1956, р. 80-81], проводимое

Фрэзером различие

между гомеопатической и контагиозной магией по сути своей то же самое, что

различие между метафорической и метонимической ассоциацией. Фрэзеровский

'незаконнорожденный ученый-маг' манипулирует образными символами (которые основаны

на

метафоре) и знаками (которые основаны на метонимии).

Неудача

Фрэзера с разграничением того, что по сути являлось сигналами и техническими действиями, есть следствие ошибки, но показать, что это ошибка, не прибегая к конкретным

примерам, нелегко. Суть дела в том,

что магический обряд, наблюдаемый в действии,

имеет ощутимо иную природу, нежели прямое техническое действие. Когда

сингальский крестьянин хочет забить в землю кол, он берет кувалду и именно это

и делает; когда же он хочет остановить навьюченного слона, он, как правило, поступает

(или ему следует

поступить) следующим образом: останавливает животное, произнося магическую формулу!

Сущностная разница между двумя этими типами действий состоит в том, что

первобытный человек, совершающий техническое действие, всегда находится в

прямом механическом контакте с объектом, который он пытается изменить, а человек,

совершающий магическое действие, намерен изменить состояние мира,

действуя на

расстоянии. Пояснение насчет сенсорных образов (раздел 3, схема 2) здесь вполне

уместно, как и утверждение о том, что сигналы представляют собой механизмы

автоматических ответных реакций (с. 32). В терминах схемы 1 магические действия

являются индексами, маги же воспринимают их как сигналы.

Это незначительное 'соскальзывание' в

восприятии, в результате которого техническое действие смешивается с

'выражающим', а символическая коммуникация - с сигнальной, заслуживает пристального внимания

антропологов.

В обыденной обстановке единственный способ, которым я могу

заставить

нечто осуществиться на расстоянии (при отсутствии механической соединяющей

связи), состоит в том, что я должен отдать словесные (т. е. символические) указания

обученному действующему

субъекту (человеку или животному). Мое вербальное указание есть действие 'выражающее', а не техническое, но если упомянутый субъект отвечает на мое послание так, как если бы это был сигнал (т. е. автоматически,

подобно собаке Павлова), то существование посреднической связи через этою

субъекта теряет свое

39

значение.

Результат оказывается такой, как если бы я сам осуществлял техническое

действие на расстоянии.

Отметим, что в ситуациях такого рода результат

вербальной команды будет надежным, только если она соответствует общепринятой обычной форме,

т. е. если символические указания могут быть восприняты как знаки (ср. с. 28-29). С

другой стороны, если словесные команды имеют совершенно привычный характер, как

те, что

выкрикивает старший сержант на плацу, то не имеет реального значения, что собой представляют его

слова: сам по себе их звук может

восприниматься как сигнал. Это - общий принцип. Когда с символами обращаются

как со знаками, они всегда очень легко воспринимаются

как сигналы.

Таким образом, очень важно, что те типы обрядовых

действий, которые антропологи рассматривают как магические, неизменно включают словесный

(т. е. знаковый) компонент - заклинание. Считается, что именно заклинание заставляет

магические обряды быть эффективными на расстоянии. Это заблуждение, но

заблуждение сложной природы.

Рассмотрим ниже типовой пример, который

вполне мог бы принадлежать Фрэзеру:

'Колдун завладевает несколькими волосками с

головы предполагаемой жертвы X. Колдун уничтожает эти волосы, сопровождая свои действия

заклинаниями и обрядами. Он предсказывает, что вследствие этого жертве X будет причинен вред'.

Какова

'логика' заблуждения колдуна?

В терминах схемы 1 просматривающиеся здесь связи

выглядят следующим образом.

Колдун воспринимает волосы, растущие на голове

X,

как метонимический знак, замещающий X. Далее он полагает, что если уничтожит знак,

то причинит вред X. Это совершенно 'разумно'. В выражениях 'А замещает APPLE' и 'корона замещает

королевскую

власть' А и корона являются метонимическими знаками APPLE и королевской власти

соответственно. Если вы уничтожите знаковые элементы, то оставшиеся части станут

ущербными: -PPLE и 'королевские регалии без головного убора' не поддаются расшифровке.

Итак, пока волосы растут на голове потенциальной жертвы,

они, безусловно,

являются 'метонимическим знаком X' в истинном смысле слова: знак и обозначаемая

вещь тесно связаны; если бы волосы

были уничтожены, X, несомненно, потерпел бы ущерб. Но на

40

момент, когда эти

волосы оказываются во власти колдуна, единственной сохраняющейся связью с местом их

происхождения является вербальная метка 'это - волосы X'. Эта метка теперь -

метонимический

знак волос,

но

волосы и X - разделены: связь между меткой и X - только

метафорическая. Поскольку сенсорный образ X в сознании колдуна

порождается наличием волос, это влечет за собой различение, аналогичное отмеченному на

с. 28: между именами собственными, которые служат символами называемых ими индивидов, и

категориальными словами (например, свинья, волосы), которые обычно

являются знаками указываемой категории.

Говоря вкратце, с точки зрения характеристик,

приведенных на схеме 1, колдун совершает тройную ошибку. Сначала метафорический символ (т. е.

вербальную метку 'это - волосы X') он принимает за метонимический знак. Затем с этим

якобы знаком продолжает обращаться, как если бы то был естественный индекс, и, наконец, интерпретирует

этот, как он полагает, естественный индекс в качестве сигнала, способного вызывать

автоматические реакции на расстоянии.

Вы можете, наверное, подумать, что это совершенно

абсурдно усложненный,

перенасыщенный тарабарщиной способ описания того, что и так очевидно. Я согласен. Но

мыслительные ассоциации в ходе магического действия сложны, а логические ошибки

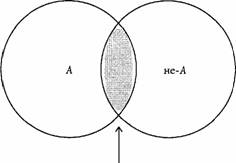

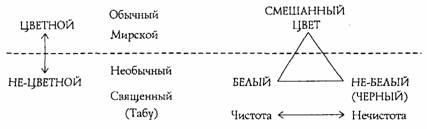

совсем не