Гуманитарный издательский центр Владос

МОСКВА 1998

©

'Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС', 1997

© Ивин А. А.,

Никифоров А. Л., 1997 Все права

защищены

Рецензенты: докт.

филос. наук, проф. В. Н. Перевезенцев; докт.

филос. наук, проф. В.В. Петров

Ивин А. А., Никифоров А. Л.

И

70 Словарь по логике - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 384 с.

ISBN 5-691-00099-3.

Словарь представляет собой

справочник, излагающий основ-ные понятия, операции и законы логики. Его задача

- познакомить читателя с логикой как одной из теоретических основ информатики.

Словарь будет полезен учителям, учащимся старших классов, сту-дентам

педагогических институтов, а также всем, интересующимся проблемами логики.

ББК 87.4я2

4306010000-112 И-------- Без объявл.

14К(03)-97

ISBN 5-691-00099-3

ОТ

РЕДАКЦИИ.. 9

A.. 10

АБСОЛЮТИЗАЦИЯ.. 10

АБСОЛЮТНЫЕ

И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МОДАЛЬНОСТИ 10

АБСТРАКТНЫЙ

ПРЕДМЕТ (англ. - abstract entity) 11

АБСТРАКЦИЯ

(от лат. abstractio - отвлечение) 12

АБСУРД

(от лат. absurdus - нелепый, глупый) 12

АВТОМАТ

(от греч. automatos - самодействующий) 13

АВТОНИМНОЕ

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ (от греч. autos-сам, опота - имя) 13

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ

МОДАЛЬНОСТЬ (от греч. axios -

ценный, logos - понятие, учение), или: Оценочная модальность,. 14

АКСИОМА

(от греч. axioma - значимое, принятое положение) 14

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ

МЕТОД.. 15

АКСИОМАТИЧЕСКОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.. 16

АЛГЕБРА

БУЛЯ.. 16

АЛГОРИТМ

(АЛГОРИФМ). 17

АЛОГИЗМ

(от греч. а - не, logos - разум). 17

АМФИБОЛИЯ

(от греч. amphibolia - двусмысленность, двойственность) 17

АНАЛИЗ

И СИНТЕЗ. А. (от греч. analysis -

разложение) 18

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

И СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУЖДЕНИЯ (в логике). 18

АНАЛОГИЯ

(от греч. analogia - соответствие) 19

Метафора,. 21

АНТЕЦЕДЕНТ

И КОНСЕКВЕНТ (от лат. antecedent -

предшествующий, предыдущий и consequens - следствие). 22

АНТИНОМИЯ

(от греч. antinomia - противоречие в законе) 22

АНТИНОМИЯ

РАССЕЛА.. 23

АНТИТЕЗИС

(от греч. antithesis - противоположение) 25

АПОДИКТИЧЕСКИЙ

(от греч. apodeiktikos - доказательный, убедительный) 25

АПОРИЯ

(от греч. aporia - затруднение, недоумение) 25

АРГУМЕНТ

(лат. argumentum). 26

АРГУМЕНТАЦИИ

ТЕОРИЯ.. 29

АРГУМЕНТАЦИЯ

(от лат. argumentatio - приведение

аргументов) 33

АРГУМЕНТАЦИЯ

КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ.. 34

АРГУМЕНТАЦИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ.. 38

АРГУМЕНТАЦИЯ

ЭМПИРИЧЕСКАЯ.. 41

АРГУМЕНТ

К АВТОРИТЕТУ (от лат. i pse dixit - сам сказал) 44

АРГУМЕНТ

К АУДИТОРИИ.. 46

АРГУМЕНТ

К ЖАЛОСТИ.. 46

АРГУМЕНТ

К НЕЗНАНИЮ, или невежеству,. 46

АРГУМЕНТ

К СИЛЕ ('палочный' довод). 47

АРГУМЕНТ

К СКРОМНОСТИ.. 47

АРГУМЕНТ

К ТЩЕСЛАВИЮ... 47

АССЕРТОРИЧЕСКИЙ

(от лат. asserto - утверждаю) 48

Б.. 48

БЕССМЫСЛЕННОЕ.. 48

'БРИТВА

ОККАМА'.. 50

В.. 52

ВЕРА.. 52

ВЕРБАЛЬНОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.. 52

ВЕРИФИКАЦИЯ

(от лат. verificatio - доказательство, подтверждение) 52

ВЕРОЯТНОСТНАЯ

ЛОГИКА.. 53

ВЕРОЯТНОСТЬ.. 53

ВОЗМОЖНОСТЬ

ЛОГИЧЕСКАЯ.. 54

ВОЗРАЖЕНИЕ.. 55

ВОПРОС.. 55

ВОПРОСОВ

ЛОГИКА, или: Эротетическая, интеррогативная логика, 57

ВЫВОД

ЛОГИЧЕСКИЙ.. 58

ВЫСКАЗЫВАНИЕ.. 59

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

ДЕСКРИПТИВНОЕ (от англ. description - описание), или: Высказывание описательное, 61

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

КАТЕГОРИЧЕСКОЕ.. 63

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

(ПРЕДЛОЖЕНИЕ) КОНТРФАКТИЧЕСКОЕ (от лат. contra - против, factum - событие) 63

Г. 65

ГЕРМЕНЕВТИКА

(от греч. hermeneuo - разъясняю,

истолковываю) 65

ГЁДЕЛЯ

ТЕОРЕМА.. 65

ГИПОСТАЗИРОВАНИЕ

(от греч. hypostasis - сущность,

субстанция) 65

ГИПОТЕЗА

(от греч. hipothesis - основание,

предположение) 66

ГИПОТЕТИКО-ДЕДУКТИВНЫЙ

МЕТОД.. 69

ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ.. 71

ГОМОМОРФИЗМ,

ИЗОМОРФИЗМ... 71

Д.. 72

ДВОЙНОГО

ОТРИЦАНИЯ ЗАКОН, см.: Закон двойного отрицания. 72

ДВУЗНАЧНАЯ

ЛОГИКА.. 72

ДВУЗНАЧНОСТИ

ПРИНЦИП.. 72

ДЕДУКЦИЯ

(от лат. deductio - выведение). 73

ДЕЛЕНИЕ

ЛОГИЧЕСКОЕ.. 77

ДЕНОТАТ

(от лат. denoto - обозначаю), или: Десигнат, предметное значение, 78

ДЕОНТИЧЕСКАЯ

ЛОГИКА (от греч. deon - долг, правильность), 79

ДЕОНТИЧЕСКАЯ

МОДАЛЬНОСТЬ (от греч. deon -

долг, правильность), 81

ДЕСКРИПЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕННАЯ (от лат. descriptio -

описание) 84

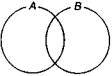

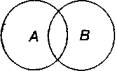

ДИАГРАММЫ

ВЕННА.. 84

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ

ЛОГИКА.. 85

ДИЗЪЮНКТИВНЫЙ

СИЛЛОГИЗМ, см.: Модус понендо толленс. Модус толлендо поненс. 89

ДИЗЪЮНКЦИЯ

(от лат. disjunctio - разобщение, различение) 89

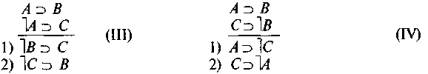

ДИЛЕММА

(от греч. di(s) -

дважды и lemma - предположение) 90

ДИСКУРСИВНЫЙ

(от лат. discursus - рассуждение, довод, аргумент) 91

ДИСКУССИЯ

(от лат. discussio - рассмотрение, исследование) 92

ДИСТРИБУТИВНЫЕ

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА. Д. с. 93

ДИХОТОМИЯ

(от греч, dicha и tome - рассечение на две части) 94

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.. 95

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

КОНСТРУКТИВНОЕ, см.: Конструктивная логика. 97

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ОТ ПРОТИВНОГО, см.: Косвенное доказательство. 97

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ПО СЛУЧАЯМ, или: Доказательство разбором случаев, 97

ДОКАЗУЕМОСТЬ,

см.: Доказательство.. 98

ДОПОЛНЕНИЕ

К МНОЖЕСТВУ.. 98

ДОСТАТОЧНОГО

ОСНОВАНИЯ ПРИНЦИП.. 98

ДОСТАТОЧНОЕ

УСЛОВИЕ, см.: Условное высказывание. 100

ДОСТОВЕРНОСТЬ.. 100

З.. 101

ЗАБЛУЖДЕНИЕ.. 101

ЗАКОН

АССОЦИАТИВНОСТИ (от лат. associatio - соединение) 102

ЗАКОН

ГИПОТЕТИЧЕСКОГО СИЛЛОГИЗМА.. 103

ЗАКОН

ДВОЙНОГО ОТРИЦАНИЯ.. 103

ЗАКОН

ДЕ МОРГАНА.. 104

ЗАКОН

ДИСТРИБУТИВНОСТИ (от англ. distribution - распределение, размещение) 104

ЗАКОН

ДУНСА СКОТА.. 105

ЗАКОН

ИМПОРТАЦИИ, см.: Закон экспортации - импортации. 106

ЗАКОН

ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО.. 106

ЗАКОН

КЛАВИЯ.. 108

ЗАКОН

КОММУТАТИВНОСТИ (от лат. commutatio - изменение, перемена) 109

ЗАКОН

КОММУТАЦИИ (от лат. commutatio -

изменение, перемена) 110

ЗАКОН

КОМПОЗИЦИИ (от лат. compositio - сочинение, составление) 110

ЗАКОН

КОСВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.. 111

ЗАКОН

ЛОГИКИ, см.: Логический закон.. 111

ЗАКОН

МЫШЛЕНИЯ - термин традиционной логики, 111

ЗАКОН

ПРОТИВОРЕЧИЯ, см.: Непротиворечия

закон. 112

ЗАКОН

ЭКСПОРТАЦИИ - ИМПОРТАЦИИ (от лат. exportare -вывозить, importare - ввозить) 112

ЗНАК.. 113

ЗНАНИЕ.. 114

ЗНАЧЕНИЕ.. 115

И.. 116

ИДЕАЛИЗАЦИЯ.. 116

ИДЕМПОТЕНТНОСТИ

ЗАКОН (от лат. idempotens - сохраняющий

ту же степень) 116

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

(от лат. illustratio - прояснять) 117

ИМПЛИКАЦИЯ

(от лат. implicatio - сплетение,

от implico - тесно связываю) 118

ИМПЛИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛЬНАЯ - импликация в трактовке логики классической. 119

ИМЯ.. 120

ИНДИВИД

(от лат. individuum - неделимое). 122

ИНДУКТИВНАЯ

ЛОГИКА.. 123

ИНДУКТИВНОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.. 123

ИНДУКЦИИ

КАНОНЫ (от греч. canon - правило, предписание) 124

Метод

единственного сходства:. 124

Метод

сопутствующих изменений:. 124

Метод

остатков.. 125

ИНДУКЦИЯ

(от лат. inductio - наведение). 125

И.. 128

ИНДУКЦИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ, ПОЛНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ 128

ИНДУКЦИЯ

НЕПОЛНАЯ.. 129

ИНДУКЦИЯ

ПОЛНАЯ.. 129

ИНДУКЦИЯ

ПОПУЛЯРНАЯ.. 129

ИНТЕНСИОНАЛ

И ЭКСТЕНСИОНАЛ.. 129

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

(от лат. interpretatio - разъяснение,

истолкование) 131

ИНТЕРСУБЪЕКТИВНЫЙ

(от лат. inter - между) 133

ИНТУИТИВНАЯ

ЛОГИКА.. 133

ИНТУИЦИОНИЗМ... 135

ИНТУИЦИОНИСТСКАЯ

ЛОГИКА.. 136

ИНТУИЦИЯ

(от лат. intuitio - пристальное, внимательное всматривание, созерцание) 137

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

(от лат. irrationalis - неразумный,

бессознательный) 140

ИСКЛЮЧЕННОГО

ТРЕТЬЕГО ЗАКОН, см.: Закон исключенного третьего. 140

ИСКУССТВЕННЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ.. 140

ИСТИНА.. 141

ИСТИННОСТНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ.. 141

ИСЧИСЛЕНИЕ.. 142

К.. 142

КАВЫЧКИ.. 142

КАТЕГОРИЧЕСКОЕ

СУЖДЕНИЕ.. 142

КАТЕГОРИЯ

(от греч. kategoria - высказывание,

обвинение, признак) 142

КАУЗАЛЬНАЯ

МОДАЛЬНОСТЬ, см.: Онтологическая

модальность. 143

КЛАСС,

МНОЖЕСТВО (В ЛОГИКЕ И МАТЕМАТИКЕ) 143

КЛАССИФИКАЦИЯ.. 143

КЛАССИЧЕСКАЯ

ЛОГИКА, см.: Логика классическая. 144

КОНВЕНЦИЯ

(от лат. conventio - соглашение) 144

КОННОТАЦИЯ

(от лат. connotatio - добавочное значение) 144

КОНСТРУКТИВНАЯ

ЛОГИКА.. 144

КОНТЕКСТ

(от лат. contextus - сцепление, соединение, связь) 145

КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, см.: Определение контекстуальное. 145

КОНТРАДИКТОРНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ (от лат. contradictorius - противоречащий) 145

КОНТРАПОЗИЦИИ

ЗАКОН.. 146

КОНТРАРНАЯ

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ (от лат. contrarius - противоположный) 147

КОНЦЕПТ

(от лат. conceptus- понятие). 147

КОНЪЮНКЦИЯ

(от лат. conjunctio - союз,

связь) 147

КОСВЕННОЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.. 148

КРУГ

В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ (лат. - circulus in demonstrando) 148

КРУГ

В ОПРЕДЕЛЕНИИ.. 149

Л.. 149

ЛЕММА

(от греч. lemma - предположение) 149

'ЛЖЕЦА'

ПАРАДОКС.. 149

ЛОГИКА

(от греч. logos - слово, понятие, рассуждение, разум), или: Формальная

логика, 150

ЛОГИКА

ВРЕМЕНИ, или: Временная логика,. 155

ЛОГИКА

ВЫСКАЗЫВАНИЙ, или: Пропозициональная логика, 157

ЛОГИКА

ДЕДУКТИВНАЯ, см.: Дедукция.. 159

ЛОГИКА

ИЗМЕНЕНИЯ.. 159

ЛОГИКА

КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ.. 161

ЛОГИКА

КЛАССИЧЕСКАЯ.. 161

ЛОГИКА

КЛАССОВ.. 162

ЛОГИКА КОМБИНАТОРНАЯ (от лат. combinare

- соединять, сочетать) 162

ЛОГИКА МНОГОЗНАЧНАЯ, см.: Многозначная

логика. 162

ЛОГИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ, или:

Логика науки, 162

ЛОГИКА НЕКЛАССИЧЕСКАЯ.. 167

ЛОГИКА НОРМ, см.: Деонтическая логика. 168

ЛОГИКА ОТНОШЕНИЙ.. 168

ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ, или:

Функциональная логика, теория квантификации, кванторная логика, 169

ЛОГИКА ТРАДИЦИОННАЯ, см.: Традиционная

логика. 170

ЛОГИКА ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ (от греч. episteme

- знание) 170

М... 223

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

ЛОГИКА.. 223

МАТЕРИАЛЬНАЯ

СУППОЗИЦИЯ, см.: Суппозиция. 223

МЕТАМАТЕМАТИКА.. 223

МЕТАТЕОРИЯ (от греч. meta - после, за, позади) 225

МЕТАФОРА (от греч, metaphora - перенос, образ) 225

МЕТАЯЗЫК (от греч. meta - после, за, позади) 225

МЕТОД (от греч. methodos - путь,

способ исследования, обучения, изложения) 226

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ.. 227

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ.. 229

МНОГОЗНАЧНАЯ ЛОГИКА.. 231

МНОГОЗНАЧНОСТИ ПРИНЦИП, см.:

Принцип многозначности. 233

МНОГОЗНАЧНОСТЬ. 233

МНОЖЕСТВ ТЕОРИЯ.. 234

МОДАЛЬНАЯ ЛОГИКА.. 236

МОДАЛЬНОСТЬ (от лат., modus - мера,

способ) 247

МОДЕЛЬ (от лат. modulus - мера,

образец, норма) 264

МОДЕЛЬ СЕМАНТИЧЕСКАЯ.. 270

МОДУС (лат. modus - мера, способ, образ, вид) 272

МОДУС ПОНЕНДО ТОЛЛЕНС (лат. modus

ponendo tollens) 275

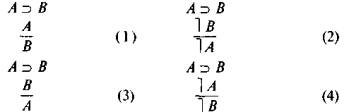

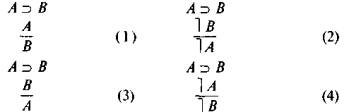

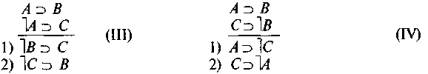

МОДУС ПОНЕНС (лат. modus ponens) 294

МОДУС ТОЛЛЕНДО ПОНЕНС (лат. modus

tollendo ponens) 325

МОДУС ТОЛЛЕНС (лат. modus

tollens) 353

МЫШЛЕНИЕ. 366

Н.. 374

НАУКА.. 375

'НЕ ВЫТЕКАЕТ', 'НЕ СЛЕДУЕТ' (лат. поп

sequitur) 388

'НЕДОКАЗАННОЕ ОСНОВАНИЕ'

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 392

НЕЗАВИСИМОСТЬ (в логике и

математике) 394

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЛОГИКА, см.: Логика

неклассическая. 404

НЕОБХОДИМОСТЬ (логическая) 405

НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ

(в логике и математике) 415

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ (в

традиционной логике) 421

НЕПРАВИЛЬНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ, см.: Умозаключение. 424

НЕПРЕДИКАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 427

НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ. 430

НЕПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАКОН.. 437

НЕСОБСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ, см.: Символы

собственные и несобственные. 450

НЕЧЕТКОЕ МНОЖЕСТВО.. 461

НЕЯСНОСТЬ. 469

НОМОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ (от

греч. nomos - закон,

logos - учение, понятие) 479

НОРМА, см.: Нормативное

высказывание. 482

НОРМАЛЬНОЕ МНОЖЕСТВО, см.: Противоречие

в явном определении. 483

НОРМАТИВНАЯ ЛОГИКА, см.: Деонтическая

логика. 484

НОРМАТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ, см.:

Деонтическая модальность. 485

НОРМАТИВНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, или:

Деонтическое высказывание, 486

О.. 505

ОБОБЩЕНИЕ

(лат. generalisatio). 506

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЕ. 514

ОБОСНОВАНИЕ. 521

ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНОК.. 542

ОБРАЗЕЦ.. 580

ОБРАЩЕНИЕ (лат. conversio) 590

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ, см.: Понятие. 598

ОБЩЕЕ СУЖДЕНИЕ, см.: Суждение. 599

ОБЪЕДИНЕНИЕ (СЛОЖЕНИЕ) КЛАССОВ

(МНОЖЕСТВ) 600

ОБЪЕКТИВНОСТЬ. 604

ОБЪЕКТНЫЙ (ПРЕДМЕТНЫЙ) ЯЗЫК.. 611

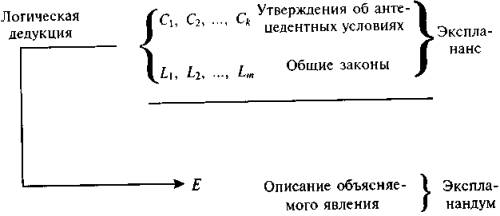

ОБЪЯСНЕНИЕ. 613

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ.. 640

ОМОНИМИЯ (от греч. homos - одинаковый,

опута - имя) 642

ОПЕРАТОР (от лат. operator - действующий) 644

ОПИСАНИЕ, см.: Высказывание

дескриптивное. 652

ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ (англ. state

description) 653

ОПИСАТЕЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, см.: Высказывание

дескриптивное. 656

ОПИСАТЕЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ,

см.: Высказывание дескриптивное, Оценочное высказывание. 657

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (лат. definitio) 658

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКСИОМАТИЧЕСКОЕ. 669

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ (от греч. genesis

- происхождение,

источник) 676

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, или:

Определение через род и видовое отличие, 678

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЯВНОЕ. 683

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ. 685

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЕ. 691

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТЕНСИВНОЕ (от лат. ostentus

- показывание,

выставление напоказ) 693

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОЕ. 701

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯВНОЕ. 707

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. 715

ОСМЫСЛЕННОСТЬ. 720

ОСНОВАНИЕ И СЛЕДСТВИЕ. 723

ОТНОШЕНИЕ (в логике)

отождествляется с многоместным предикатом. 729

ОТНОШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА В КЛАСС,

см.: Множеств теория. 734

ОТНОШЕНИЕ НЕРЕФЛЕКСИВНОЕ

(иррефлексивное) 735

ОТНОШЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТА

КЛАССУ (МНОЖЕСТВУ), см.: Множеств теория. 737

ОТНОШЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОЕ. 738

ОТНОШЕНИЕ СИММЕТРИЧНОЕ. 740

ОТНОШЕНИЕ ТИПА РАВЕНСТВА.. 742

ОТНОШЕНИЕ ТРАНЗИТИВНОЕ. 748

ОТНОШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

(ОДНОЗНАЧНОЕ) 750

ОТРИЦАНИЕ. 755

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, см.: Отрицание. 758

ОЦЕНКА, см.: Оценочное

высказывание. 759

ОЦЕНОК ЛОГИКА.. 760

ОЦЕНОЧНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ, см.: Аксиологическая модальность. 779

ОЦЕНОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. 780

ОШИБКА ЛОГИЧЕСКАЯ.. 795

П.. 800

ПАРАДИГМА (от греч. paradeigma -

пример, образец) 801

ПАРАДОКС (греч. paradoxos) 803

ПАРАДОКСЫ

ИМПЛИКАЦИИ.. 822

ПАРАЛОГИЗМ (от греч. paralogismos

- неправильное, ложное рассуждение) 837

ПАРАНЕПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛОГИКА.. 839

ПЕРЕМЕННАЯ.. 844

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КЛАССОВ (МНОЖЕСТВ) 848

ПОДМЕНА ТЕЗИСА (лат. ignoratio

elenchi) 849

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 855

ПОЗНАНИЕ. 865

ПОЛЕМИКА.. 868

ПОЛНОТА (в логике и дедуктивных

науках) 876

ПОНИМАНИЕ. 880

ПОНЯТИЕ. 894

ПОРОЧНЫЙ КРУГ.. 898

'ПОСЛЕ ЭТОГО ЗНАЧИТ ПО ПРИЧИНЕ

ЭТОГО' (лат. post hoc ergo propter hoc) 903

ПОСПЕШНОЕ ОБОБЩЕНИЕ. 905

ПРАВИЛО ВЫВОДА.. 907

ПРАВИЛО ЛОККА.. 909

ПРАГМАТИКА.. 916

ПРАВИЛО

ОТДЕЛЕНИЯ, см.: Модус поненс. 918

ПРЕВРАЩЕНИЕ

(лат. obversio) в

традиционной логике 919

'ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ОСНОВАНИЯ' (лат. petitio

principii) 921

ПРЕДИКАТ (от лат. praedicatum - сказанное) 926

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.. 930

ПРЕДМЕТНАЯ

ОБЛАСТЬ, или: Универсум рассуждения, область теории, 938

ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ЛОГИКА.. 941

ПРЕДСКАЗАНИЕ. 961

ПРЕСКРИПТИВНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, см.: Нормативное

высказывание. 964

ПРИВЕДЕНИЕ К АБСУРДУ, или: Редукция

к абсурду, приведение к нелепости (лат. reductio ad absurdum), 965

Частный закон приведения к абсурду. 973

ПРИМЕР. 977

ПРИНЦИП ВЗАИМОЗАМЕНИМОСТИ.. 992

ПРИНЦИП МНОГОЗНАЧНОСТИ.. 995

ПРИНЦИП ОБЪЕМНОСТИ (экстенсиональности) (от

лат. extentio - протяжение) 1010

ПРИНЦИП ОДНОЗНАЧНОСТИ.. 1015

ПРИНЦИП ПРЕДМЕТНОСТИ.. 1017

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ. 1019

ПРИЧИННОСТИ ЛОГИКА.. 1031

ПРОБЛЕМА (от греч. problema -

преграда, трудность, задача) 1049

ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗКА.. 1059

ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.. 1066

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЛОГИЧЕСКАЯ.. 1076

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДИКАТУ.. 1082

ПРОТИВОРЕЧИЕ. 1087

Р.. 1095

РАВЕНСТВО.. 1096

РАВНОЗНАЧНОСТЬ (равносильность,

эквивалентность) 1099

РАВНООБЪЕМНОСТЬ. 1101

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ. 1106

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-КАТЕГОРИЧЕСКОЕ

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 1109

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-УСЛОВНОЕ

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ, см.: Дилемма. 1118

РАЗРЕШАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА, см.: Разрешения

проблема. 1119

РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМА, или:

Разрешимости проблема, 1120

РАЗРЕШИМАЯ ТЕОРИЯ.. 1125

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ (от лат. ratio -

разум) 1128

РЕКУРСИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ (от лат. recurso

- возвращаюсь) 1135

РЕЛЕВАНТНАЯ ИМПЛИКАЦИЯ, см.: Релевантная

логика. 1145

РЕЛЕВАНТНАЯ ЛОГИКА.. 1146

РЕФЕРЕНТ (от лат. refero - называть,

обозначать) 1152

РЕФЕРЕНЦИЯ.. 1154

C.. 1156

СВОЙСТВО.. 1157

СВЯЗКА.. 1160

СЕМАНТИКА ЛОГИЧЕСКАЯ.. 1165

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ.. 1168

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ, см.: Антиномия. 1178

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ИСТИНЫ... 1179

СЕМИОТИКА.. 1188

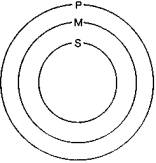

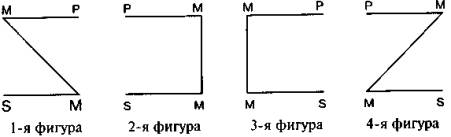

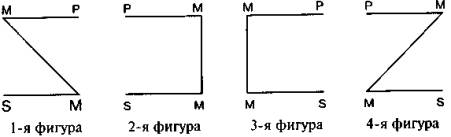

СИЛЛОГИЗМ (от греч. sillogismos)

категорический. 1191

СИМВОЛ (от греч. symbolon - знак,

опознавательная примета) 1234

СИМВОЛИКА ЛОГИЧЕСКАЯ.. 1258

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛОГИКА.. 1281

СИМВОЛЫ СОБСТВЕННЫЕ И НЕСОБСТВЕННЫЕ. 1284

СИНКАТЕГОРЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ,

см.: Символы собственные и несобственные. 1295

СИНОНИМИЯ.. 1296

СИНТАКСИС (греч. syntaxis - построение,

порядок) 1299

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ.. 1304

СЛЕДОВАНИЕ, см.: Логическое

следование. 1307

СЛЕДСТВИЕ, см.: Логическое

следование. 1308

СЛОЖНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. 1309

СЛУЧАЙНОСТЬ ЛОГИЧЕСКАЯ.. 1312

СМЫСЛ.. 1323

СОВМЕСТИМОСТИ УСЛОВИЕ. 1325

СОБИРАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ, см.: Понятие. 1341

СОВМЕСТИМОСТЬ. 1342

СОВРЕМЕННАЯ ЛОГИКА.. 1349

1. Методология дедуктивных наук. 1362

2. Применение логического анализа к

опытному знанию. 1364

3. Применение логического анализа к

оценочно-нормативному знанию. 1366

4. Применение логического анализа в

исследовании приемов и операций, постоянно используемых во всех сферах научной

деятельности. 1368

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА, см.: Логическая

форма. 1377

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, см.: Понятие. 1378

СОРИТ (от греч. soros - куча) 1379

СОФИЗМ... 1407

СПОР. 1424

Дискуссия. 1430

Полемика. 1432

Эклектика. 1434

Софистика. 1436

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МОДАЛЬНОСТИ, см.:

Абсолютные и сравнительные модальности. 1444

СТРОГАЯ ИМПЛИКАЦИЯ, см.: Импликация,

Парадоксы импликации, Логика. 1445

СТРОГОСТЬ. 1446

СУЖДЕНИЕ. 1456

СУППОЗИЦИЯ (от лат. suppositio -

подкладывание, подмена) 1464

СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК, см.: Определение

понятия. 1474

СХОДСТВО.. 1475

Т.. 1479

ТАБЛИЦА

ИСТИННОСТИ.. 1480

ТАВТОЛОГИЯ.. 1498

ТЕЗИС.. 1506

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ. 1513

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. 1521

ТЕОРИЯ (от греч. theoria - наблюдение,

рассмотрение, исследование) 1528

1. Исходные основания Т. 1531

2. Идеализированный объект Т. 1533

3. Логика Т. 1535

4. Совокупность законов и

утверждений, 1537

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ.. 1544

ТЕРМИН (от лат. terminus - граница,

предел, конец ч.-л.) 1570

ТЕРМИН ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ.. 1575

ТЕРМИН ЭМПИРИЧЕСКИЙ.. 1577

ТЕРМИНЫ СИЛЛОГИЗМА -

элементы суждений, входящих в состав силлогизма (см.: Силлогизм). 1583

ТИПОВ ТЕОРИЯ.. 1584

ТИПОЛОГИЯ (от греч. tipos - отпечаток,

форма) 1586

ТОЖДЕСТВА ЗАКОН.. 1591

ТОЖДЕСТВО.. 1605

ТРАДИЦИОННАЯ ЛОГИКА.. 1611

ТРАНЗИТИВНОСТИ ЗАКОН.. 1614

У.. 1628

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СУЖДЕНИЙ С

ОТНОШЕНИЯМИ 1629

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1634

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ. 1648

УНИВЕРСУМ РАССУЖДЕНИЯ, см.: Предметная

область. 1659

УСЛОВНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. 1660

УСЛОВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1672

УЧЕТВЕРЕНИЕ

ТЕРМИНОВ (лат. quaternio terminorum) 1721

Ф... 1729

ФАКТ

(от лат. factum - сделанное, совершившееся) 1730

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

(от лат. falsus - ложный, facio - делаю) 1741

ФИГУРА СИЛЛОГИЧЕСКАЯ, см.: Силлогизм. 1750

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ, см.: Онтологическая

модальность. 1751

'ФИЛОСОФСКАЯ ЛОГИКА'. 1752

ФОРМАЛИЗАЦИЯ (от лат. forma - вид,

образ) 1757

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА, или: Л о г и к

а, 1767

ФОРМАЛЬНАЯ СУППОЗИЦИЯ, см.: Суппозиция. 1769

ФОРМАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ.. 1770

ФОРМЫ МЫСЛИ, или: Формы мышления, 1778

ФУНКТОР. 1780

ФУНКЦИЯ (от лат. functio - осуществление,

выполнение) 1783

Ц.. 1787

ЦЕЛЕВОЕ

ОБОСНОВАНИЕ.. 1788

ЦЕЛЬ-СРЕДСТВО.. 1821

Ч.. 1842

ЧАСТНОЕ

СУЖДЕНИЕ.. 1843

Э.. 1847

ЭВРИСТИКА

(от греч. heurisko - отыскиваю,

открываю) 1848

ЭЙЛЕРА

КРУГИ.. 1850

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ,

или: Равнозначность,. 1851

ЭКВИВОКАЦИЯ - логическая ошибка, 1856

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ (от

лат. existentia - существование) 1858

ЭКЛЕКТИКА.. 1860

ЭКСПЛИКАЦИЯ (от лат. explicatio - разъяснение) 1868

ЭКСТЕНСИОНАЛЬНОСТЬ. 1874

Экстенсиональный контекст. 1876

ЭЛЛИПТИЧЕСКОЕ

ВЫСКАЗЫВАНИЕ.. 1881

ЭМПИРИЧЕСКОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ, см.:

Теоретическое и эмпирическое. 1883

ЭНТИМЕМА

(от греч. in thymos - в уме). 1884

ЭПИХЕЙРЕМА

(от греч. epiheirema - умозаключение) 1892

ЭРИСТИКА

(от греч. eristika - искусство спора) - искусство ведения спора. 1897

Ю... 1923

'ЮМА

ПРИНЦИП'.. 1924

Я.. 1933

ЯЗЫК.. 1934

ЯЗЫКА

ФУНКЦИИ, или Употребление языка, 1948

ЯЗЫК

ЛОГИКИ.. 1962

ЯЗЫК

НАУКИ.. 1972

ЯЗЫК

СЕМАНТИЧЕСКИ ЗАМКНУТЫЙ.. 1978

ЯСНОСТЬ.. 1980

Цель издания словаря - дать широкому читателю доходчивый, удобный в пользовании

справочник, разъясняющий основные, наи-более употребительные понятия и термины

современной логики. Словарь рассчитан прежде всего на преподавателей средней

шко-лы, но будет полезен студентам, школьникам и всем тем, кто стре-мится

самостоятельно овладеть основами логики.

Специфика словаря наложила определенные ограничения на полноту словника. В

результате многие узкоспециальные понятия либо не вошли в словарь, либо

включены в статьи более общего характера. Главное внимание уделено раскрытию

фундаменталь-ных понятий, операций и законов логики, описанию основных раз-делов

современной логики, совершенствованию практических на-выков последовательного и

доказательного мышления.

Статьи словаря позволяют читателю получить относительно полный объем

сведений, относящихся к интересующему его пред-мету. В состав словаря включен

ряд терминов, используемых как в логической литературе, так и в философии,

педагогике, методоло-гии научного познания и т. д.

В словаре применяются обычные для справочных изданий со-кращения (их список

приводится ниже). Вместо полного названия статьи в ее тексте приводятся лишь

первые буквы составляющих это название слов. Ссылки на другие статьи даются

курсивом.

Редакция будет благодарна читателям за отзывы и пожелания, которые помогут

ей в дальнейшей работе над словарем.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,

ПРИНЯТЫХ В СЛОВАРЕ

н. э. - нашей эры

ок. - около

р.- родился

рис. - рисунок

рус. - русский

см. - смотри

совр. - современный

ср. - сравни

ср. века - средние века

т. е. - то есть

т. к. - так как

т.наз. - так называемый

т. о. - таким образом

ч.-л. - что-либо

ум. - умер

амер. - американский англ. - английский антич. - античный

в. (вв.) - век (века) г. (гг.) - год (годы) гл. обр. - главным образом греч. -

древнегреческий язык и др. - и другие и т. д. - и так далее и т. п. - и тому

подобное к.-л. - какой-либо лат. - латинский язык наз. - называется, называемый

напр. - например

-

мыслительный прием, суть которого зак-лючается в том, что в качестве точного

принимается такой пре-дел приближения к действительности, который обусловлен по-требностями

практики. В процессе А. относительно точное в рамках решаемой задачи

рассматривается как точное в некотором абсо-лютном смысле. Напр., требуется

купить скатерть на стол. Для это-го следует измерить площадь стола. Однако

ясно, что измерять пло-щадь стола с точностью до микрона не имеет смысла.

Приближенные, огрубленные результаты измерения рассматриваются как истинные в

некотором абсолютном смысле.

- мо-дальные

характеристики, приложимые к отдельным объектам и, соответственно, к парам

объектов. А. м. выступают как свойства объектов. С. м. - как отношения между

объектами. Напр., с точ-ки зрения какой-то системы ценностей невыполнение

обещания можно охарактеризовать как негативно ценное ('плохое'), сказав:

'Плохо, что данное обещание не выполнено'. Но можно также установить ценностное

отношение между невыполнением обеща-ния и, допустим, воздержанием от обещания,

сказав: 'Лучше не давать обещание, чем не выполнять его'.

В логике времени к

А. м. относятся понятия: 'было' ('всегда было'), 'есть' и 'будет' ('всегда

будет'); С. м. - 'раньше', 'одновременно' и 'позже'.

В оценок логике наряду

с абсолютными оценочными понятиями 'хорошо', '(оценочно) безразлично' и 'плохо'

исследуются так-же сравнительные оценочные понятия 'лучше', 'равноценно' и

'хуже' (см.: Аксиологическая модальность).

[6]

В причинности логике изучаются отношения '...есть причина...' и '...есть следствие...', которые

можно рассматривать как срав-нительные каузальные модальности. Им соответствует

абсолютная каузальная модальность 'детермини-ровано (предопределено)'.

Выражение 'Событие А является причиной события В' устанавливает

определенное отношение меж-ду двумя событиями; выражение 'Детерминировано

наступление события А' приписывает этому событию свойство предопреде-ленности.

В логике истины к А. м. относятся

понятия 'истинно', 'нео-пределенно' и 'ложно'. Этим понятиям можно поставить в

соответ-ствие сравнительное модальное понятие вероятности: '...более вероятно,

чем...'. Выражение 'Истинно высказывание А' устанав-ливает

определенное свойство высказывания; выражение 'Выска-зывание А более вероятно, чем высказывание В' указывает отноше-ние двух высказываний с точки зрения их вероятности.

В логике изменения наряду с абсолютным понятием 'возникает' исследуется также сравнительное

понятие '... переходит в ...' ('Воз-никает объект А' и 'Состояние А переходит в состояние В').

Абсолютные модальные понятия иногда

называются А-понятиями, сравнительные - В-понятиями, А- и В-понятия не сводимы друг к другу, они

представляют собой как бы два разных видения мира, два взаимодополнительных

способа описания одних и тех же вещей и событий. 'Хорошо' не определимо через

'лучше', 'было' не определимо через 'раньше' и т. д. Логики абсолютных модаль-ных

понятий несводимы к логикам сравнительных понятий, и наоборот.

В модальной логике основное внимание

уделяется А. м. Из срав-нительных модальных понятий относительно подробно

исследо-ваны пока только аксиологические модальности 'лучше', 'равно-ценно',

'хуже' (см.: Предпочтений

логика) и каузальные модальности.

- предмет, не существующий в действительности, созданный нашим вообра-жением.

В процессе познания окружающей реальности мы выде-ляем отдельные свойства,

стороны, отношения реальных предме-тов и делаем их объектом изучения. Напр.,

всякий товар имеет свойство обладать некоторой ценой. Мы можем отделить это

свой-ство от тех вещей, которым оно присуще, и сделать его самостоя-тельным

предметом рассмотрения, исследуя, скажем, колебания цены от величины спроса. В

этом случае цена выступает как абстракт-ный предмет. Точно такими же

абстрактными предметами явля-

[7]

ются величина, форма, цвет, масса, скорость и т. п. Оперирование

абстрактными предметами облегчает нам процессы рассуждения, позволяя

сосредоточить внимание именно на том, что нас интере-сует, и дает возможность

сделать их более точными. Однако всегда следует помнить о том, что абстрактные

предметы существуют лишь в нашем воображении. Попытка приписать им реальное

существова-ние приводит к ошибке гипостазирования.

АБСТРАКЦИЯ (от лат. abstractio

- отвлечение)

- 1) процесс отвлечения от некоторых характеристик (свойств, отношений)

изучаемых предметов и явлений, от реальных носителей интере-сующих нас

характеристик; 2) результат этого отвлечения, пред-ставляющий собой некоторый абстрактный предмет. Отвлека-ясь от некоторых характеристик исследуемых объектов, мы

одновременно выделяем те характеристики, которые нас в дан-ном случае интересуют,

и делаем их предметом своего рассмот-рения. Когда вы ищете себе книгу для

приятного чтения, вас не интересует ее обложка, качество бумаги, на которой она

напе-чатана, ее формат и т. п., вам важно лишь одно: чтобы книга была

интересной. Но если вы ищете книгу для подарка, ее со-держание интересует вас

уже гораздо меньше и вы большее вни-мание обращаете на ее внешний вид. В

зависимости от того, что именно интересует нас в данном случае, мы будем

абстрагиро-ваться от разных характеристик и благодаря этому получать раз-ные

абстрактные предметы.

АБСУРД (от лат. absurdus - нелепый, глупый)

- в

логике под А. обычно понимается противоречивое выражение. В таком выраже-нии

что-то утверждается и отрицается одновременно, как, напр., в высказывании

'Тщеславие существует и тщеславия нет'. Абсур-дным считается также выражение,

которое внешне не является противоречивым, но из которого все-таки может быть

выведено противоречие. Скажем, в высказывании 'Александр Македонский был сыном

бездетных родителей' есть только утверждение, но нет отрицания и,

соответственно, нет явного противоречия. Но ясно, что из этого высказывания

вытекает очевидное противоре-чие: 'Некоторые родители имеют детей и вместе с

тем не имеют их'. А. отличается от бессмысленного: бессмысленное не истинно и не ложно, его не с

чем сопоставить в действительности, чтобы решить, соответствует оно ей или нет.

Абсурдное высказывание осмысленно и в силу своей противоречивости является

ложным. Напр., высказывание 'Если идет дождь, то трамвай' бессмыслен-но, а высказывание

'Яблоко было разрезано на три неравные половины' не бессмысленно, а абсурдно.

[8]

Логический закон непротиворечия говорит о недопустимости од-новременно

утверждения и отрицания. Абсурдное высказывание пред-ставляет собой прямое

нарушение этого закона.

В логике рассматриваются доказательства путем

'приведения к А.': если из некоторого положения выводится противоречие, то это

положение является ложным (см.: Косвенное доказательство).

В обычном языке однозначности в понимания

слова 'А.' нет. Абсурдным называется и внутренне противоречивое выражение, и

бессмысленное, а иногда и все нелепо преувеличенное.

АВТОМАТ (от греч. automatos - самодействующий)

-

устрой-ство (или совокупность устройств), выполняющее по заданной программе и

без участия человека все операции в процессах полу-чения, преобразования и

использования различных видов энер-гии, материалов или информации. Программа А.

задается его кон-струкцией или вводится в него извне - с помощью перфокарт,

магнитных лент и т. п. А. используются как средство облегчения тру-да человека,

повышения его производительности, как средство ос-вобождения человека от

утомительной, однообразной, нетворческой деятельности. В настоящее время А.

широко проникли в производство, жизнь и быт современного человека. Всем знакомы

такие А., как часы, холодильники, проигрыватели и магнитофоны и т. п. Жители

многоэтажных домов пользуются лифтом - это тоже А., в метро стоят А. для

размена монет, в магазинах - торговые А. В процессе производства используются

автоматические станки с числовым про-граммным управлением,

электронно-вычислительные машины, ав-томатические линии, объединяющие в единое

целое несколько раз-личных станков и механизмов. В настоящее время уже созданы

и работают заводы-автоматы, где весь производственный процесс осу-ществляется

без вмешательства человека.

-

употребление выражений в качестве обозначе-ний самих себя. Обычно языковые

выражения используются для того, чтобы говорить о вещах и явлениях окружающего

мира. По-этому слова, входящие в предложения, относятся к внеязыковым

предметам. Напр., предложение 'В средней полосе России часто встречаются

березы' говорит о России и о березах. Слово 'березы' здесь относится к реально

существующим деревьям, обозначает их. Это обычное словоупотребление. Однако

иногда приходится гово-рить о самих выражениях языка. Напр., в предложении

'"Береза" состоит из трех слогов' речь идет о слове, а не о том

предмете, к которому это слово относится. В таких случаях слова употребля-ются

автонимно, т. е. как обозначающие сами себя. Для указания

[9]

на А. у. в. используется курсив или кавычки:

'Слово "береза" состо-ит из трех слогов'. Смешение обычного и А.у.

языковых выражений способно приводить к логическим ошибкам в рассуждениях.

Приме-ром такой ошибки может служить следующее рассуждение: 'Мышь грызет книгу.

Мышь - имя существительное. Следовательно, имя существительное грызет книгу'.

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ

МОДАЛЬНОСТЬ (от греч. axios - ценный,

logos - понятие, учение), или: Оценочная модальность,

- характеристика объекта с точки зрения

определенной системы ценностей. Аксиологический статус отдельного объекта

обычно выражается абсолютными оценочными понятиями 'хорошо', 'пло-хо' и

'(оценочно) безразлично', используемыми в оценочном высказывании. Относительный

аксиологический статус выража-ется сравнительными оценочными понятиями 'лучше',

'хуже' и 'равноценно'. Напр.: 'Хорошо, что пошел дождь', 'Плохо, что су-ществуют

болезни', 'Дождливая погода лучше сухой' и т. п. Вместо слов 'хорошо' и 'плохо'

нередко используются слова 'позитивно ценно', 'является добром', 'негативно

ценно', 'есть зло' и т. п. Вместо 'лучше' используется 'предпочитается'.

Аксиологические модальные понятия являются

необходимы-ми структурными компонентами оценочных высказываний. Логи-ческое

исследование этих понятий осуществляется оценок логикой, слагающейся из логики абсолютных оценок и логи-ки сравнительных оценок

(предпочтений логики). По сво-им логическим свойствам А. м. аналогичны

модальностям других групп: логическим ('необходимо', 'возможно', 'невозможно'),

эпистемическим ('убежден', 'сомневается', 'отвергает') и др.

Понятия 'хорошо' и 'плохо' взаимно

определимы: объект яв-ляется позитивно ценным, когда его отсутствие негативно

ценно. Безразличное определяется как не являющееся ни хорошим, ни плохим.

Понятия 'лучше' и 'хуже' также взаимно определимы: первое лучше второго, когда

второе хуже первого. Равноценное определяется как не являющееся ни лучшим, ни

худшим.

Нормативные понятия 'обязательно', 'разрешено'

и 'запреще-но' определимы через оценочные понятия. Это означает, что деон-тическая

модальная характеристика сводима к аксиологической мо-дальной характеристике (см.: Деонтическая логика).

АКСИОМА (от греч. axioma - значимое,

принятое положение)

-

исходное, принимаемое без доказательства положение к.-л. теории, лежащее в

основе доказательств других ее положений.

Долгое время

термин 'А.' понимался не просто как отправной пункт доказательств, но и как

истинное положение, не нуждающе-

[10]

еся в особом доказательстве в силу его самоочевидности, нагляд-ности,

ясности и т. п. Так, Аристотель (384-322 до н. э.) считал, что А. (начала) не

требуют доказательства по причине своей яс-ности и простоты. Древнегреческий

математик Евклид (III в. до н. э.) рассматривал принятые им геометрические А. как самооче-видные

истины, достаточные для выведения всех других истин геометрии. Нередко А.

трактовались как вечные и непреложные истины, известные до всякого опыта и не

зависящие от него, попытка обоснования которых могла только подорвать их оче-видность.

Переосмысление проблемы обоснования А.

изменило и содер-жание самого термина 'А.'. А. являются не исходным началом

познания, а скорее его промежуточным результатом. Они обосно-вываются не сами

по себе, а в качестве необходимых составных элементов теории: подтверждение

последней есть одновременно и подтверждение ее А. Критерии выбора А. меняются

от теории к теории и являются во многом прагматическими, учитывающими

соображения краткости, удобства манипулирования, минимиза-ции числа исходных

понятий и т. п. В частности, в формальном исчислении, класс теорем которого уже известен, А. - это

просто одна из тех формул, из которых выводятся остальные доказуе-мые формулы.

Если, однако, теория еще не определена однознач-но, выбор ее А. может

диктоваться и содержательными соображе-ниями.

- способ построения научной те-ории, при

котором какие-то положения теории избираются в каче-стве исходных, а все

остальные ее положения выводятся из них чисто логическим путем, посредством

доказательств. Положения, доказываемые на основе аксиом, называются теоремами.

А. м. - особый способ определения объектов и

отношений меж-ду ними (см.: Аксиоматическое определение). А. м. используется в математике, логике, а также в отдельных разделах

физики, биологии и др.

А. м. зародился еще в античности и приобрел

большую извес-тность благодаря 'Началам' Евклида, появившимся около 330 - 320

гг. до н. э. Евклиду не удалось, однако, описать в его 'аксио-мах и постулатах'

все свойства геометрических объектов, исполь-зуемые им в действительности; его

доказательства сопровожда-лись многочисленными чертежами. 'Скрытые' допущения

гео-метрии Евклида были выявлены только в новейшее время Д. Гиль-бертом

(1862-1943), рассматривавшим аксиоматическую теорию как формальную теорию, устанавливающую соотношения между

[11]

ее элементами (знаками) и описывающую любые множества объек-тов,

удовлетворяющих ей. Сейчас аксиоматические теории нередко формулируются как формализованные

системы, содержа-щие точное описание логических средств вывода теорем из

акси-ом. Доказательство в такой теории представляет собой последова-тельность

формул, каждая из которых либо является аксиомой, либо получается из предыдущих

формул последовательности по одному из принятых правил вывода.

К аксиоматической формальной системе

предъявляются тре-бования непротиворечивости, полноты, независимости системы ак-сиом и т. д.

a.m. является лишь одним из методов построения

научного зна-ния. Он имеет ограниченное применение, поскольку требует высо-кого

уровня развития аксиоматизируемой содержательной теории.

Как показал известный математик и логик К.

Гёдель, достаточ-но богатые научные теории (напр., арифметика натуральных чи-сел)

не допускают полной аксиоматизации. Это свидетельствует об ограниченности a.m. и невозможности полной формализации научного

знания (см.: Гёделя теорема).

- определение термина через множество аксиом (постулатов), в которые

он входит и кото-рые последовательно ограничивают область его возможных истол-кований.

Напр., можно попытаться дать прямое определение понятия 'равенство'. Но можно привести систему истинных

утверждений, включающих это понятие и

неявно задающих его значение: 'Каж-дый

объект равен самому себе'; 'В случае любых объектов, если первый равен второму, то второй равен первому';

'Для всех объек-тов верно, что если

первый равен второму, а второй третьему, то первый равен третьему'.

А. о. является частным случаем определения

контекстуального. Всякий отрывок

текста, всякий контекст, в котором встречается интересующее нас понятие,

является в некотором смысле неяв-ным

определением последнего. Контекст ставит понятие в связь с другими понятиями и

тем самым косвенно раскрывает его содер-жание. Встретив в тексте на иностранном

языке одно-два неизве-стных слова,

мы, понимая текст в целом, можем составить при-мерное представление и о значениях неизвестных слов.

Аналогично дело обстоит и с А. о.

Совокупность аксиом к.-л. теории является одновременно

и свернутой формулировкой этой теории, и тем контекстом,

который неявно определяет все входящие в аксиомы понятия.

[12]

Чтобы узнать, к примеру, что значат слова 'масса', 'сила', 'ус-корение' и

т. п., можно обратиться к аксиомам классической меха-ники Ньютона. 'Сила равна

массе, умноженной на ускорение', 'Сила действия равна силе противодействия' и

т. д. - эти положения, указывая связи понятия 'сила' с другими понятиями

механики, раскрывают его сущность.

Принципиальное отличие А. о. от иных контекстуальных опре-делений в том,

что аксиоматический контекст строго ограничен и фиксирован. Он содержит все,

что необходимо для понимания вхо-дящих в него понятий. Он ограничен по размеру

и по составу.

А. о. - одна из высших форм научного определения. Не всякая теория способна

определить свои исходные термины аксиомати-чески, для этого требуется

относительно высокий уровень разви-тия знаний об исследуемой области. Изучаемые

объекты и их от-ношения должны быть также сравнительно просты.

-

исторически первый раздел математической логики, разработанный ирландским

логиком и математиком Дж. Булем в середине XIX в. Буль применил

алгебраические мето-ды для решения логических задач и сформулировал на языке ал-гебры

некоторые фундаментальные законы мышления.

Буль представляет логику как алгебру классов (будем обозначать их символами А, В, С,...). Основными

операциями в А. Б. являются: сложение классов AÈ.B; умножение классов АÇВ; дополнение класса А'. Свойства этих операций описываются следующими

ак-сиомами:

la. AÈ(BÈC)=(AÈB) ÈC - ассоциативность сложения;

16. AÇ(BÇC)= (AÇВ) ÈC - ассоциативность умножения;

2a.AÈB=

BÈA - коммуникативность сложения;

2б.АÇВ =ВÇА - коммуникативность умножения;

3a.AÈ(ВÇС)= =(AÈB) Ç(AÈC)

- дистрибутивность сложения относительно умножения;

36.AÇ(BÈC)==(AÇB) È(AÇC)

- дистрибутивность умножения относительно сложения.

В А. Б. существуют два элемента 0 и 1, операции с которыми

подчиняются следующим соотношениям:

AÈ0=A;

AÇ1=A;

AÈA'=1;

AÇA'=0.

Характерная особенность А.Б. заключается в том, что в ней от-сутствуют

коэффициенты и показатели степеней. Сумма двух А

[13]

равна А: АÈА=А, а не 2А, как в обычной алгебре. Точно так же и

произведение двух A равно A: АÇА=А, а не A2.

Важным законом А. Б. является принцип двойственно-сти, согласно которому

если в некотором справедливом равен-стве мы заменим все вхождения È на Ç и Ç на È, 1 на 0 и 0 на 1, то получим равенство, двойственное первому и также

справедли-вое. Примерами двойственных равенств являются приведенные выше

аксиомы.

А.Б. широко применяется при проектировании и проверке элек-трических схем,

в которых используются реле, работающие по прин-ципу 'да - нет', при

программировании и проектировании ЭВМ, в операциях с переключателями,

сигналами, схемами. В современ-ной математической логике этот раздел

значительно усовершен-ствован и разрабатывается как теория булевых алгебр, в

том числе как алгебра множеств, алгебра высказы-ваний и т. п. В области

традиционной логики соотношения А. Б. часто используются для иллюстрации и

прояснения отношений между объемами понятий.

(от

Algorithmi - латинизированная форма имени выдающегося

среднеазиатского ученого Аль-Хорез-ми) - конечный набор правил, позволяющих

чисто механически решать любую конкретную задачу из некоторого класса однотип-ных

задач. Примерами простейших А. могут служить А. вычитания, сложения, умножения

и деления целых чисел в арифметике с десятичной системой счисления.

Осуществление алгоритмического процесса может быть пере-дано машине,

которая благодаря своему быстродействию спо-собна решать задачи, недоступные

человеку. Возможность пере-дать машине осуществление алгоритмических процедур

стимулировала создание математической теории алго-ритмов, в которой понятие А.

было уточнено с помощью таких понятий, как 'рекурсивная функция', 'машина

Тьюринга', 'нор-мальный А.' и т. п.

АЛОГИЗМ (от греч. а - не, logos - разум)

- ход мысли, нару-шающий какие-то

законы и правила логики и поэтому всегда со-держащий в себе логическую ошибку. Если ошибка допущена не-преднамеренно, то

перед нами паралогизм; если же ошибка допущена с определенной целью, то мы столкнулись с софизмом.

АМФИБОЛИЯ (от греч. amphibolia - двусмысленность,

двойствен-ность)

- логическая ошибка, в основе

которой лежит двусмыс-ленность языковых выражений. Напр.: 'Шуба - русское

слово, но шуба греет, следовательно, некоторые русские слова греют'. Здесь

[14]

слово 'шуба' употреблено в разных смыслах, поэтому и получился абсурдный

вывод.

АНАЛИЗ И

СИНТЕЗ. А.

(от греч. analysis - разложение)

-

разде-ление объекта на составные части, стороны, свойства. С. (от греч. synthesis - соединение) -

объединение полученных в результате А. частей объектов, их сторон или свойств в

единое целое. А. и С. используются как в мыслительной, так и в практической,

напр. экспериментальной, деятельности. Уже на ступени чувственного познания мы

разлагаем явления на отдельные стороны и свой-ства, выделяя их форму, цвет,

величину, составные части и т. п. Процедуры А. и С. являются необходимым

элементом всякого на-учного познания и обычно образуют его начальный этап, на

ко-тором происходит переход от общего, нерасчлененного описания изучаемых

объектов к выявлению их строения, состава и отдель-ных свойств. В различных

науках используются специфические спо-собы А. и С.

А. с.

- суждения, истинность которых устанавливается без обраще-ния к

действительности посредством логико-семантического ана-лиза их компонентов. С.

с. - суждения, истинность которых уста-навливается только в процессе их

сопоставления с той реальностью, о которой они говорят.

Впервые в ясной форме разделение суждений на

А. и С. было осуществлено немецким философом И. Кантом (1724-1804). А. с. Кант

называл такое суждение, предикат которого уже входит в содержание субъекта и,

таким образом, ничего не добавляет к тому, что мы знали о субъекте. Напр., суждение

'Всякий холостяк неженат' является аналитическим, т. к. признак 'быть

неженатым' уже мыслится в содержании понятия 'холостяк'. 'Всякое тело про-тяженно',

'Москвичи живут в Москве' - все это А. с. Синтетиче-ским же, согласно Канту,

является такое суждение, предикат кото-рого добавляет что-то новое к содержанию

субъекта, напр. 'Алмаз горюч', 'Тихий океан - самый большой из океанов Земли' и

т. п. Считается, что только С. с. выражают новое знание, А. с. представля-ют

собой тавтологии, не содержащие никакой информации.

Современная логика расширила понятие а.с., включив в число таких суждений и

сложные суждения, истинность которых можно установить лишь на основе логических

правил, не обращаясь к ре-альности. Напр., если нам дано суждение 'а --> а',

то нам не нуж-но обращаться к действительности, чтобы узнать, истинно или ложно

суждение 'а', - в любом случае данная импликация будет истинной. Следовательно,

это А. с.

[15]

Различие между А. и С. с. не является строгим

и четким, ибо наши понятия в процессе развития познания изменяют свое со-держание,

включают в него новые признаки, а это приводит к тому, что какие-то С. с.

становятся А.с. Напр., когда-то суждение 'Все тигры полосаты' было С. с. и

несло в себе новую информа-цию о тиграх. Но сейчас понятие 'тигр', кажется, уже

включило в свое содержание признак полосатости. Скорее всего мы зат-руднимся

назвать тигром животное, во всем похожее на тигра, но лишенное характерных

полос на шкуре. Следовательно, это сужде-ние стало А. с.

АНАЛОГИЯ (от греч. analogia - соответствие)

-

сходство между предметами, явлениями и т. д. Умозаключение по А. (или просто А.) - индуктивное

умозаключение, когда на основе сходства двух объектов по каким-то одним

параметрам делается вывод об их сходстве по другим параметрам. Напр., планеты

Марс и Земля во многом сходны: они расположены рядом в Солнечной системе, на

обеих есть вода и атмосфера и т. д.; на Земле есть жизнь; поскольку Марс похож

на Землю с точки зрения условий, необходимых для существования живого, можно

сделать вывод, что на Марсе также имеется жизнь. Это заключение является,

очевидно, только правдо-подобным.

А. - понятие, известное со времен античной

науки. Уже тогда было замечено, что уподобляться друг другу, соответствовать и

быть сходными по своим свойствам могут не только предметы, но и отношения между

ними. Помимо А. свойств существует также А. отношений. Напр., в известной

планетарной модели атома его строение уподобляется строению Солнечной системы:

вок-руг массивного ядра на разных расстояниях от него движутся по замкнутым

орбитам легкие электроны, подобно тому как вокруг Солнца обращаются планеты.

Атомное ядро не похоже на Солн-це, а электроны - на планеты; но отношение между

ядром и электронами во многом подобно отношению между Солнцем и планетами.

Продолжая это сходство, можно предположить, что электроны, как и планеты,

движутся не по круговым, а по эл-липтическим орбитам.

Сходство сопряжено с различием и без различия

не существу-ет. А. всегда является попыткой продолжить 'сходство несходно-го',

причем продолжить его в новом, неизвестном направлении. Она не дает

достоверного знания: если посылки рассуждения по А. истинны, это еще не

означает, что и его заключение будет ис-тинным. А., дающую высоковероятное

знание, принято называть строгой или точной. Научные А. обычно являются

строгими. Умо-

[16]

заключения по А.,

нередкие в повседневной жизни, как правило, не особенно строги, а то и просто

поверхностны. От А., встречаю-щихся в художественной литературе, точность

вообще не требуется, у них иная задача, и оцениваются они по другим критериям,

преж-де всего по силе художественного воздействия.

Для повышения вероятности выводов по А. необходимо стре-миться к тому,

чтобы было схвачено и выражено действительное, а не кажущееся сходство

сопоставляемых объектов. Желательно, чтобы эти объекты были подобны в важных и

существенных призна-ках, а не в случайных и второстепенных деталях. Полезно

также, чтобы круг совпадающих признаков был как можно шире. Но наиболее важен

для строгости А. характер связи сходных призна-ков предметов с переносимым

признаком. Информация о сход-стве должна быть того же типа, что и информация,

распростра-няемая на другой предмет. Если исходное знание внутренне связано с

переносимым признаком, вероятность вывода заметно возраста-ет. И наконец, при

построении А. следует учитывать не только сходные черты сопоставляемых

объектов, но и их различия. Если последние внутренне связаны с признаком,

который предполага-ется перенести с одного объекта на другой, А. окажется

маловеро-ятной.

Обращение к А. может диктоваться разными задачами. Она мо-жет привлекаться

для получения нового знания, для того, чтобы менее понятное сделать более

понятным, представить абстрактное в более доступной форме, конкретизировать

отвлеченные идеи и проблемы и т. д. По А. можно также рассуждать о том, что

недо-ступно прямому наблюдению. А. может служить средством выдви-жения новых

гипотез, являться своеобразным методом решения задач путем сведения их к ранее

решенным задачам и т. п.

Рассуждение по А. дало науке многие блестящие результаты, нередко

совершенно неожиданные. Так, в XVII в. движение крови в

организме сравнивали с морскими приливами и отливами; А. с насосом привела к

идее непрерывной циркуляции крови. Д. Мен-делеев, построив таблицу химических

элементов, нашел, что три места в ней остались незаполненными; на основе

известных эле-ментов, занимающих аналогичные места в таблице, он указал ко-личественные

и качественные характеристики трех недостающих элементов, и вскоре они были

открыты. А. между живыми организ-мами и техническими устройствами лежит в

основе бионики, ис-пользующей открытые закономерности структуры и жизнедеятель-ности

организмов при решении инженерных задач и построении технических систем.

[17]

А. является, таким образом, мощным генератором новых идей и гипотез. Аналоговые

переносы представляют собой достаточно твер-дую почву для контролируемого

риска. С их помощью мобилизуют-ся решения, уже доказавшие свою

работоспособность, хотя и в другом контексте, и устанавливаются связи между

новыми идеями и тем, что уже считается достоверным знанием.

Вместе с тем А., и в особенности А. отношений, могут быть чисто внешними,

подменяющими действительные взаимосвязи ве-щей, надуманными. Подобного рода

уподобления были обычны в средневековом мышлении, на них опираются магия и

всякого рода гадания и прорицания.

А. обладает слабой доказательной силой. Продолжение сходства может

оказаться поверхностным или даже ошибочным. Однако доказательность и

убедительность далеко не всегда совпадают. Не-редко строгое, проводимое шаг за

шагом доказательство оказыва-ется неуместным и убеждает меньше, чем мимолетная,

но образная и яркая А. Доказательство - сильнодействующее средство исправ-ления

и углубления убеждений, в то время как А. подобна гомеопа-тическому лекарству,

принимаемому ничтожными дозами, но ока-зывающему тем не менее заметный лечебный

эффект.

А. - излюбленное средство убеждения в художественной лите-ратуре, которой

по самой ее сути противопоказаны сильные, прямолинейные приемы убеждения. А.

широко используется так-же в обычной жизни, в моральном рассуждении, в

идеологии, утопии и т. п.

являющаяся

ярким выражением художественного творчества, представляет собой, по сути дела,

своего рода сгу-щенную, свернутую А. Едва ли не всякая А., за исключением тех,

что представлены в застывших формах, подобно притче или аллегории, спонтанно

может стать метафорой. Примером метафо-ры с прозрачным аналогическим

соотношением может служить следующее сопоставление Аристотеля: '...старость так

относится к жизни, как вечер к дню, поэтому можно назвать вечер "старо-стью

дня"... а старость - "вечером жизни"' (Поэтика. Гл. 21, 1457в.).

В традиционном понимании метафора представляет собой троп, удач-ное изменение

значения слова или выражения. С помощью метафо-ры собственное значение имени

переносится на некоторое другое значение, которое подходит этому имени лишь

ввиду того сравне-ния, которое держится в уме. Уже это истолкование метафоры

связывает ее с А. Метафора возникает в результате слияния членов А. и выполняет

почти те же функции, что и последняя. С точки зрения воздействия на эмоции и

убеждения метафора даже лучше

[18]

справляется с этими функциями,

поскольку она усиливает А., вводя ее в сжатом виде.

АНТЕЦЕДЕНТ

И КОНСЕКВЕНТ (от

лат. antecedent - предшеству-ющий,

предыдущий и consequens

- следствие)

- два высказыва-ния, из которых с

помощью логической операции импликации ('если..., то ...') образуется сложное импликативное выс-казывание. А. -

высказывание, которому предпослано слово 'если', К. - высказывание, идущее

после слова 'то'. Два выска-зывания, составляющие условное высказывание, именуются также основанием и следствием.

АНТИНОМИЯ (от греч. antinomia -

противоречие в законе)

-рассуждение, доказывающее, что два

высказывания, являющие-ся отрицанием друг друга, вытекают одно из другого.

Характерным примером логической А.

является 'лжеца' парадокс.

Наибольшую известность из открытых уже в XX

в. А. получила A. Рассела.

Примером достаточно простой и оригинальной А. может быть следующее:

некоторые слова, обозначающие свойства, обладают тем самым свойством, которое

они называют. Так, прилагательное 'русский' само является русским,

'многосложное' - многосложно, а 'пятислоговое' - имеет пять слогов. Такие

слова, относящиеся к самим себе, называют аутологическими; слова, не имеющие

свойства, обозначаемого ими, - гетерологическими. После-дних в языке

подавляющее большинство: 'сладкое' не является сладким, 'холодное' - холодным,

'однослоговое' - однослоговым и т. д. Разделение прилагательных на две группы

представляется яс-ным и не вызывающим возражений. Оно может быть распространено

и на существительные: 'слово' само является словом, 'существи-тельное' -

существительным, но 'стол' - это не стол, а 'глагол' - не глагол, а

существительное. А. обнаруживается, как только зада-ется вопрос: к какой из

двух групп относится само прилагательное 'гетерологическое'. Если оно

аутологическое, то обладает обознача-емым им свойством и должно быть

гетерологическим. Если же оно гетерологическое, то не имеет называемого им

свойства и должно быть поэтому аутологическим.

Необходимым признаком логической А. обычно считается ло-гический словарь, в

терминах которого она формулируется. Одна-ко в логике нет четких критериев

деления терминов на логичес-кие и внелогические. Кроме того, в логических

терминах можно сформулировать и внелогические утверждения.

На первых порах изучения А. казалось, что их можно выделить по нарушению

какого-то еще не исследованного положения или правила логики. Особенно активно

претендовал на роль такого

[19]

правила введенный Б. Расселом

'принцип порочного круга', со-гласно которому в совокупность не должны входить

объекты, оп-ределимые только посредством этой же совокупности. Все А. име-ют

общее свойство - самоприменимость, или циркулярность. В каждой А. объект, о

котором идет речь, характеризуется посред-ством совокупности объектов, к

которой он сам принадлежит. Если мы, к примеру, говорим: 'Это высказывание

ложно', мы харак-теризуем данное высказывание путем ссылки на совокупность всех

ложных высказываний, включающих и данное высказывание. Од-нако циркулярность -

свойство и многих непарадоксальных рас-суждений. Такие примеры, как 'самый

большой из всех городов', 'наименьшее из всех натуральных чисел', 'один из

электронов атома меди' и т. п., показывают, что далеко не всегда циркуляр-ность

ведет к противоречию. Однако провести различие между 'вредной' и 'безвредной'

циркулярностью не удается.

А. свидетельствуют о несовершенстве обычных методов образо-вания понятий и

методов рассуждения. Они играют роль контро-лирующего фактора, ставящего

ограничения на пути конструиро-вания систем логики.

Один

из предлагавшихся путей устранения А. - выделение наря-ду с истинными и ложными

бессмысленных высказываний. Этот

путь был предложен Б. Расселом, объявившим А. бессмысленными на том основании,

что в них нарушаются требования особой 'логической грамматики'. В качестве

последней Б. Рассел предложил теорию ти-пов, вводящую своеобразную иерархию

рассматриваемых объектов: предметов, свойств предметов, свойств свойств

предметов и т. д. Свой-ства можно приписывать предметам, свойства свойств -

свойствам и т. д., но нельзя осмысленно утверждать, что свойства свойств

имеются у предметов. Напр., высказывания 'Это дерево - зеле-ное', 'Зеленое -

это цвет' и 'Цвет - это оптическое явление' осмысленны, а, скажем, высказывания

'Этот дом есть цвет' и 'Этот дом есть оптическое явление' - бессмысленны.

Исключение А. достигается также путем отказа от 'чрезмерно больших

множеств', подобных множеству всех множеств. Этот путь был предложен немецким

математиком Е. Цермело, связавшим появление А. с неограниченным

конструированием множеств. До-пустимые множества были определены им некоторым

списком ак-сиом, сформулированным так. чтобы не выводились известные А.

Были предложены и другие способы устранения А. Ни один из них не лишен,

однако, возражений.

-

одна из наиболее известных логи-ческих антиномий, обнаруженная в начале этого века англ. фило-софом

и логиком Б. Расселом (1872-1970).

[20]

А. Р. связана с понятием множества. Относительно каждого мно-жества

представляется осмысленным задать вопрос, является оно своим собственным

элементом или нет. Напр., множество всех лю-дей не является человеком, так же

как множество стульев - это не стул. Но множество, объединяющее все множества,

представля-ет собой множество и, значит, содержит самое себя в качестве

элемента. Назовем множества, не содержащие себя в качестве эле-мента,

обычными,а содержащие себя - необычными и рас-смотрим множество, составленное

из всех обычных множеств. Поскольку это множество, о нем можно спрашивать,

обычное оно или нет. Ответ, однако, оказывается обескураживающим. Если оно

обычное, то, согласно своему определению, не должно со-держать самое себя в

качестве элемента, поскольку содержит все обычные множества. Но это означает,

что оно является необычным множеством. Допущение, что рассматриваемое множество

представ-ляет собой обычное множество, приводит, таким образом, к проти-воречию.

Значит, оно не может быть обычным. С другой стороны, оно не может быть также

необычным: необычное множество содержит самое себя в качестве элемента, а

элементами рассматриваемого множества являются только обычные множества. В

итоге множе-ство всех множеств, не являющихся собственными элементами, есть

свой элемент в том и только том случае, когда оно не являет-ся таким элементом.

Полученное противоречие говорит о том, что такого множества не существует. Но

если столь просто и ясно за-данное множество не может существовать, то в чем

различие меж-ду возможными и невозможными множествами? Наивное, или

интуитивное, представление о множестве как сколь угодно об-ширном соединении в

чем-то однородных объектов способно вес-ти, таким образом, к противоречию и

нуждается в прояснении и уточнении.

А. Р. не имеет специфически математического характера, ее можно

переформулировать в чисто логических терминах. Б.Рассел предложил следующий

популярный вариант открытой им анти-номии. Представим, что совет какой-то

деревни так определил обязанности парикмахера: брить всех мужчин деревни,

которые не бреются сами, и только этих мужчин. Должен ли он брить самого себя?

Если да, то он будет относиться к тем, кто бреется сам, а тех, кто бреется сам,

он не должен брить. Если нет, он будет принадлежать к тем, кто не бреется сам,

и, значит, он должен будет брить себя. Таким образом, этот парикмахер бреет

себя в том и только том случае, когда он не бреет себя. Это, разумеется,

невозможно.

[21]

Для избежания этой и других антиномий Б. Рассел построил теорию логических

типов (см.: Антиномия).

Другим способом устранения А. Р. является отказ от использова-ния 'слишком

больших множеств'. Ни первый, ни второй из этих способов не являются

общепризнанными.

АНТИТЕЗИС (от греч. antithesis - противоположение)

- сужде-ние, противоречащее тезису

некоторого построенного доказатель-ства. А. используется в косвенном доказательстве тезиса: мы обо-сновываем

ложность А. и, опираясь на закон исключенного

третьего, гласящий, что из двух противоположных

суждений одно обязатель-но истинно, тем самым доказываем истинность

противоречащего ему суждения - тезиса.

АПОДИКТИЧЕСКИЙ (от греч. apodeiktikos - доказательный,

убе-дительный)

- безусловно достоверный,

основанный на необходи-мости, неопровержимый. В традиционной логике принято

разде-лять суждения по модальности, т. е. по характеру связи между субъектом и

предикатом, на три вида: вероятностные - '5, веро-ятно, есть Р', ассерторические - 'S есть Р' и А. - 'S необходимо есть Р'. В суждениях первого вида отражаются возможные связи между субъектом и

предикатом, напр.: 'Илиада' есть, вероятно, продукт коллективного творчества'; ассерторическое суждение ут-верждает

наличие действительно существующей связи между субъектом и предикатом, напр.:

'Киев расположен на берегу Днеп-ра'; А. суждение выражает необходимую связь

субъекта и предика-та: 'Вокруг проводника, по которому проходит электрический

ток, возникает магнитное поле'.

Если ассерторические суждения используются для конста-тации фактов, то в А.

суждениях выражаются законы приро-ды. Различие между первыми и вторыми не может

быть усмотрено из самой формы суждений и является не вполне определенным. Необходимость

А. суждения должна быть обоснована с помощью теоретического доказательства.

АПОРИЯ (от греч. aporia - затруднение,

недоумение)

- труд-норазрешимая проблема,

связанная с противоречием между дан-ными опыта и их мысленным анализом.

Наиболее известны А., сформулированные древнегреч. философом Зеноном Элейским

(ок. 490 - ок. 430 до н. э.). В А. 'Ахилл' говорится о том, что быстроно-гий

Ахилл не способен догнать медлительную черепаху, так как, пока он пробежит

разделяющее их расстояние, она проползет не-много, пока он будет пробегать этот

отрезок, она еще немного отползет и т. д. А. 'Дихотомия' говорит, что, прежде

чем пройти весь путь, движущееся тело должно пройти его половину, а до

[22]

этого - половину половины и т. д.; процесс

такого деления беско-нечен, поэтому тело вообще не может начать двигаться или,

если оно уже движется, движение не может окончиться.

Эти и подобные им А. теперь признаются

подлинными пара-доксами, связанными, в частности, с описанием движения. А. близ-ка к антиномии, но отличается от последней. Антиномия пред-ставляет собой обоснование двух

несовместимых утверждений, одно из которых отрицает другое. А. же выдвигает и

обосновывает положение, явно противоречащее опыту.

А. обычны и в современном мышлении. Всякий

раз, когда при-нятая и хорошо апробированная теория вдруг резко расходится с

достаточно твердо установленными фактами, можно говорить о возникновении

затруднения, называвшегося в древности А. Напр., устойчивость мира является

очевидным фактом. Одни и те же ве-щества постоянно выступают с одними и теми же

свойствами, образуются одни и те же кристаллы, возникают одни и те же

соединения и т. п.

Вместе с тем с точки зрения классической

механики Ньютона такая устойчивость является в принципе недостижимой. Н. Бор

указывал, что именно размышление над данным затруднением заставило его

отказаться от классической механики при объясне-нии внутреннего строения атома.

Это противоречие между тем, что дано в наблюдении, и тем, что предписывает ньютоновская

механика, является типичной А.

АРГУМЕНТ (лат. argumentum)

- суждение (или совокупность взаимосвязанных суждений), посредством которого

обосновыва-ется истинность к.-л. другого суждения (или теории). При доказа-тельстве

некоторого суждения А. являются основаниями, или посылками, из которых

логически следует доказываемое суж-дение. Напр., для доказательства суждения

'Железо плавко' мы можем воспользоваться двумя А.: 'Все металлы плавки' и 'Желе-зо

есть металл'. Приняв эти два суждения в качестве посылок, мы можем логически

вывести из них доказываемое суждение и тем самым обосновать его истинность.

А., используемые в процессе доказательства

некоторого суж-дения, должны удовлетворять следующим правилам:

1. А. должны быть

истинными суждениями.

2. А. должны быть суждениями, истинность

которых устанавли-вается независимо от тезиса.

3. А. должны быть достаточным основанием для

доказываемого тезиса.

Нарушение указанных правил приводит к

различным логиче-ским ошибкам, делающим доказательство некорректным.

[23]

А., используемые в дискуссии, споре, могут

быть разделены на два вида: A. ad rem (к существу дела) и A. ad hominem (к чело-веку). А. первого вида имеют

отношение к обсуждаемому вопросу и направлены на обоснование истинности

доказываемого поло-жения. В качестве таких А. могут использоваться основоположе-ния

или принципы некоторой теории; определения понятий, принятые в науке; суждения,

описывающие установленные фак-ты; ранее доказанные положения и т. п. Если А.

данного вида удовлетворяют перечисленным выше правилам, то опирающе-еся на них

доказательство будет корректным с логической точ-ки зрения.

А. второго вида не относятся к существу дела

и используются лишь для того, чтобы одержать победу в полемике, в споре. Они

затрагивают личность оппонента, его убеждения, апеллируют к мнениям аудитории и

т. п. С точки зрения логики эти А. некоррек-тны и не могут быть использованы в

дискуссии, участники кото-рой стремятся к выяснению и обоснованию истины.

Наиболее рас-пространенными разновидностями их являются следующие:

А. кавторитету - ссылка на высказывания или

мнения ве-ликих ученых, общественных деятелей, писателей и т. д. в поддер-жку

своего тезиса. Такая ссылка может показаться вполне допусти-мой, однако она

некорректна. Дело в том, что человек, получивший признание благодаря своей

успешной деятельности в некоторой одной области, не может быть столь же

авторитетен во всех других � областях. Поэтому его мнение, выходящее за пределы

той облас-ти, в которой он работал, вполне может оказаться ошибочным. Кроме

того, даже в той области, в которой творил великий чело-век, далеко не все его

высказывания или мнения безусловно вер-ны. Поэтому ссылка на то, что такой-то

человек придерживался такого-то мнения, ничего не говорит об истинности этого

мне-ния. А. к авторитету имеет множество разнообразных форм. Апел-лируют к

авторитету общественного мнения, к авторитету ауди-тории, к авторитету

противника и даже к собственному авторитету. Иногда изобретают вымышленные

авторитеты или приписывают реальным авторитетам такие суждения, которых они

никогда не высказывали.

А. кпублике - ссылка на мнения, настроения,

чувства слу-шателей. Человек, пользующийся таким А., обращается уже не к своему

оппоненту, а к присутствующим, иногда даже случайным слушателям, стремясь

привлечь их на свою сторону и с их помо-щью оказать психологическое давление на

противника.

Напр., на одной из дискуссий по поводу теории

происхожде-ния видов Ч. Дарвина епископ Вильберфорс обратился к слушате-

[24]

лям с вопросом, были ли их предки обезьянами. Защищавший данную теорию

биолог Т. Хаксли ответил на это, что ему стыдно не за своих обезьяньих предков,

а за людей, которым не хватает ума и которые не способны отнестись всерьез к

доводам Дарвина. Довод епископа - типичный аргумент к публике. Тем, кто при-сутствовал

на этой происходившей в конце прошлого века дис-куссии, казалось не совсем

приличным иметь своими, пусть даже отдаленными, предками - обезьян.

Одна из наиболее эффективных разновидностей

А. к публике - ссылка на материальные интересы присутствующих. Если одному из

противников удается показать, что отстаиваемый его оппонентом тезис затрагивает

материальное положение, доходы и т. п. присут-ствующих, то их сочувствие будет,

скорее всего, на стороне первого.

А. кличности - ссылка на личностные

особенности оппо-нента, его вкусы, внешность, достоинства или недостатки. Ис-пользование

этого А. ведет к тому, что предмет спора остается в стороне, а предметом

обсуждения оказывается личность оппонен-та, причем обычно в негативном

освещении.

Напр., когда преподаватель, оценивая ответ

ученика, ставит ему явно заниженную оценку, ссылаясь на то, что раньше этот

ученик не учил уроки, что и по другим предметам он успевает плохо, что когда-то

он прогулял уроки, что он неряшливо одет и т. п., то он использует А. к

личности.

Встречается А. к личности и с противоположной

направленно-стью, т. е. ссылка не на недостатки, а на достоинства человека. Та-кой

А. часто используется в суде защитниками обвиняемых.

А. ктщеславию - расточение неумеренных похвал

против-нику в надежде, что, тронутый комплиментами, он станет мягче и

покладистей. Как только в дискуссии начинают встречаться обо-роты типа 'не

подлежит сомнению глубокая эрудиция оппонен-та', 'как человек выдающихся

достоинств, оппонент...' и т. п., здесь можно предполагать завуалированный А. к

тщеславию.

А. к силе - угроза неприятными последствиями,

в частности угроза применения насилия или прямое применение к.-л. средств

принуждения. У человека, наделенного властью, физической силой или

вооруженного, порой возникает искушение прибегнуть в спо-ре к угрозе, особенно

с интеллектуально превосходящим его про-тивником. Однако следует помнить о том,

что согласие, вырванное под угрозой насилия, ничего не стоит и ни к чему не

обязывает согласившегося.

А. кжалости - возбуждение в другой стороне

жалости и со-чувствия. Напр., студент, плохо подготовленный к сдаче экзаме-

[25]

на, просит профессора поставить ему

положительную оценку, ина-че его лишат стипендии и т. п. Этот А. бессознательно

используется многими людьми, которые усвоили манеру постоянно жаловаться на

тяготы жизни, на трудности, болезни, на неудачи и т. п. в надежде пробудить в слушателях сочувствие и

желание уступить, помочь в чем-то.

А. кневежеству - использование фактов и

положений, не-известных оппоненту, ссылка на сочинения, которые он заведо-мо не

читал. Люди часто не хотят признаваться в том, что они чего-то не знают, им

представляется, что этим они роняют свое достоинство. В споре с такими людьми

А. к невежеству иногда дей-ствует безотказно. Однако если не бояться показаться

невежествен-ным и попросить оппонента рассказать подробнее о том, на что он

ссылается, может выясниться, что его ссылка не имеет ника-кого отношения к

предмету спора.

Все перечисленные А. являются некорректными и

не должны использоваться в споре. Однако спор - это не только столкнове-ние

умов, но и столкновение характеров и чувств, поэтому пере-численные А. все-таки

встречаются и в повседневных, и в научных спорах. Заметив А. подобного рода, следует

указать противнику на то, что он прибегает к некорректным способам ведения

спора, сле-довательно, не уверен в прочности своих позиций (см.: Спор).

-

теория, изучающая те многооб-разные дискуссионные приемы, которые используются

в процес-се аргументации.

А. т., начавшая складываться еще в античности,

прошла долгую историю, богатую взлетами и падениями. Сейчас можно говорить о

становлении 'новой теории' аргументации, складывающейся на стыке логики,

лингвистики, психологии, социологии, философии, герменевтики, риторики,

эристики. Актуальной является задача построения общей А. т., отвечающей на

такие вопросы, как: при-рода аргументации и ее границы; способы аргументации,

своеоб-разие аргументации в разных областях познания и деятельности,

начиная с естественных и гуманитарных наук и кончая философи-ей, идеологией и

пропагандой; изменение стиля аргументации от одной исторической эпохи к другой

в связи с изменением культу-ры эпохи и характерного для нее стиля мышления и

др.