Сканирование и форматирование: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html || АНОНС КНИГИ

update 29.01.06

Серия

КЛАССИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УЧЕБНИК

основано в 2002 году по инициативе ректора

МГУ им. М. В. Ломоносова

академика РАН В. Л. Садовничего

и посвящена

250-летию Московского университета

КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УЧЕБНИК

Редакционный совет серии:

Председатель совета ректор Московского университета

В. А. Садовничий

Члены совета:

Виханский О. С, Голиченков А. К., Гусев ДМ. В., Добреньков В. И., Донцов А. И., Засурский Я. Н., Зинченко К). П. (ответственный секретарь), Камзолов А. И. (ответственный секретарь), Карпов С. П., Касимов Н. С, Колесов В. П., Лободанов А. П., Лунин В. В., Лупанов О. Б., Мейер М. С., Миронов В. 13. (заместитель председателя), Михалев Л. В., Моисеев Е. И., Пушаровский Д. Ю., Раевская О. В., Ремнева М. Л., Розов Н. X., Салецкий А. М. (заместитель председателя),

Сурин А. В., Тер-Минасова С. Г., Ткачук В. А., Третьяков Ю. Д., Трухин В. И., Трофимов 13. Т. (заместитель председателя), Шоба С. А.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Е. Д. Хомская

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ

4-е издание

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению 'Психология' и специальностям 'Психология' и 'Клиническая психология'

![]()

Москва ■ Санкт-Петербург ■ Нижний Новгород ■ Воронеж ■ Новосибирск ■ Ростов-на-Дону ■ Екатеринбург ■ Самара ■ Киев ■ Харьков ■ Минск

2005

Печатается по решению Ученого совета МГУ им. М. В. Ломоносова

Евгения Давыдовна Хомская

Нейропсихология: 4-е издание Серия 'Классический университетский учебник'

Рецензенты:

Соколов E. H., доктор биологических наук, профессор

Чуприкова Н. И., доктор психологических наук, профессор

Главный редактор Е. Строганова

Зам. главного редактора (Москва) Е. Журавлёва

Заведующая редакцией (Москва) Т. Калинина

Литературный редактор В. Пахальян

Художник Н. Биржаков

Корректоры Н. Витько, И. Горбунова

Верстка О. Сергеева

ББК 88.485я7 УДК 616.8(075)

Хомская Е. Д. Х76 Нейропсихология: 4-е издание. - СПб.: Питер, 2005. - 496 с: ил. - (Серия 'Классический университетский учебник').

ISBN 5-469-00620-4

В четвертом, исправленном, издании учебника излагаются основы нейропсихологии - одной из нейронаук, возникшей на стыке психологии и медицины (неврологии, нейрохирургии) и созданной в нашей стране работами А. Р. Лурия и его учеников. В настоящее издание включено более подробное рассмотрение основных тенденций развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов в области клинической психологии.

© ЗАО Издательский дом 'Питер', 2005

© МГУ им. М. В. Ломоносова, художественное оформление, 2004

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 5-469-00620-4

ООО 'Питер Принт', 194044, Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, дом 29а.

Лицензия ИД ? 05784 от 07.09.01.

Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции OK 005-93,

том 2; 95 3005 - литература учебная.

Подписано к печати 09.07.05. Формат 60х90 1/16. Усл. п. л. 31. Доп. тираж 3500 экз. Заказ ? 1695.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО 'Типография Правдв 1906'.

195299, Санкт-Петербург, Киришская ул., 2

Тел.: (812)531-20-00, (812) 531-25-55

Электронное оглавление

Предисловие к третьему изданию

Раздел I. НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Глава 1. Нейропсихология и ее место в ряду социальных и биологических наук

Глава 2. Теория системной динамической локализации высших психических функций

Глава 3. Основные принципы строения мозга

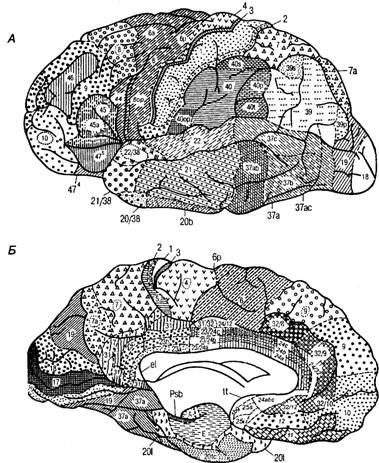

Рис. 4. Карта цитоархитектонических полей коры головного мозга:

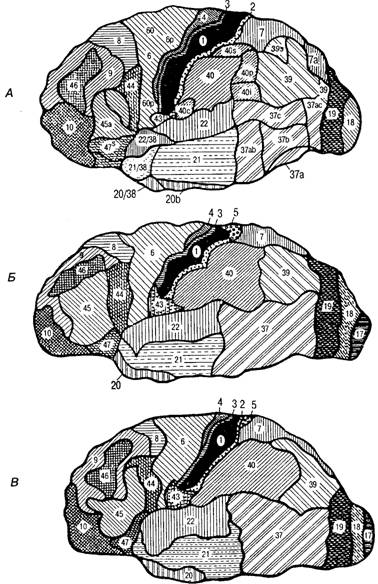

Рис. 5. Варианты расположения цитоархитектонических полей на поверхности мозга человека

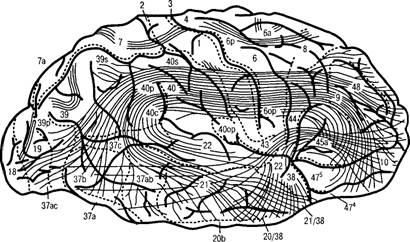

Рис. 6. Ассоциативные (корково-корковые) связи (по С. Б. Дзугаевой)

Рис. 8. Вертикальная организация основных анализаторных систем:

Рис. 9. Структурно-функциональная модель интегративной работы мозга (по А. Р.Лурия, 1970):

Рис. 10. Системы связей первичных, вторичных и третичных полей коры

Глава 4. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия

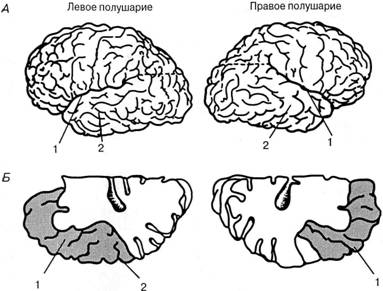

Рис. 12. Анатомическая асимметрия коры мозга человека:

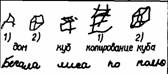

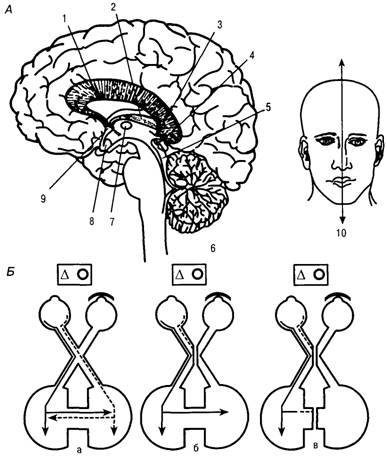

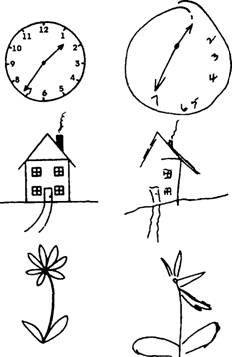

Рис. 15. Влияние комиссуротомии на рисунок и письмо:

Глава 5. Нейропсихология и практика

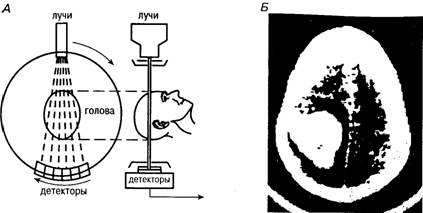

Рис. 16. Компьютерный томограф:

Глава 6. Отечественная нейропсихология - нейропсихология нового типа

Глава 7. Проблема высших психических функций в нейропсихологии

Глава 8. Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии

Общие принципы работы анализаторных систем

Зрительный анализатор. Сенсорные зрительные расстройства

Гностические зрительные расстройства

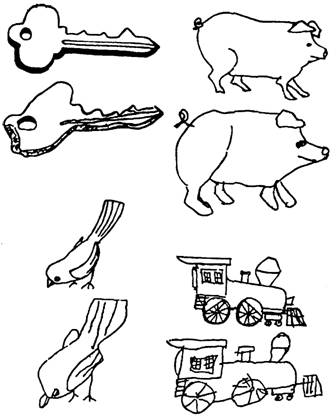

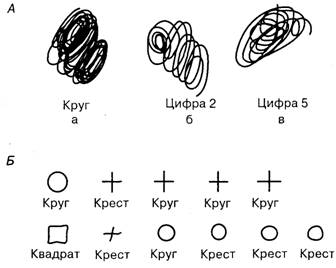

Рис. 22. Копирование рисунков больным с предметной зрительной агнозией

Рис. 23. Рисунки больных о оптико-пространственной агнозией:

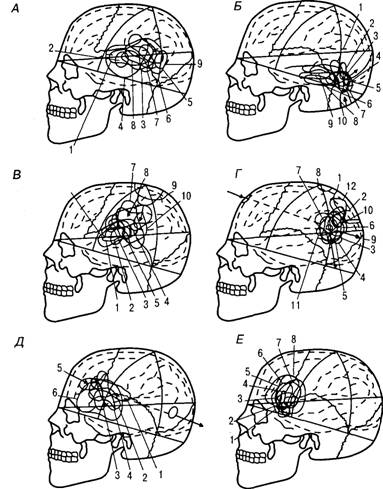

Рис. 25. Движения глаз при нарушениях зрительного восприятия:

Глава 9. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства. Тактильные агнозии

Кожно-кинестетический анализатор.

Сенсорные кожно-кинестетические расстройства

Рис. 26. Схема строения кожно-кинестетического анализатора.

Гностические кожно-кинестетические расстройства

Глава 10. Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии

Сенсорные слуховые расстройства

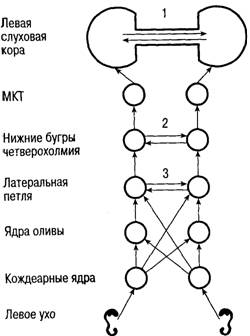

Рис. 28. Схема строения слухового анализатора.

Гностические слуховые расстройства

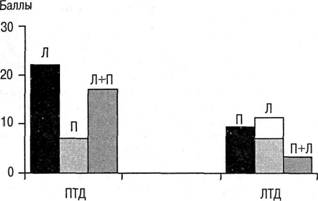

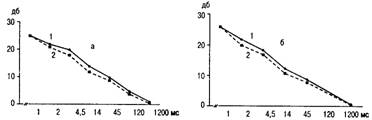

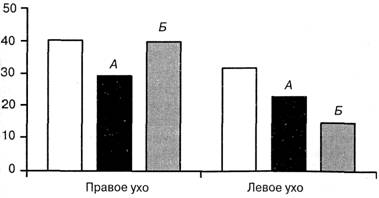

Рис. 29. Пороги восприятия коротких звуков левым и правым, ушами:

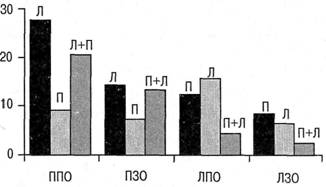

Рис. 30. Нарушение неречевого слуха у больных после односторонней электрошоковой терапии.

Глава 11. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий

Двигательный анализатор: афферентные и эфферентные механизмы.

Элементарные двигательные расстройства

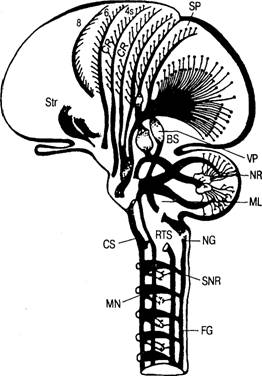

Рис. 31. Строение пирамидной и экстрапирамидной систем:

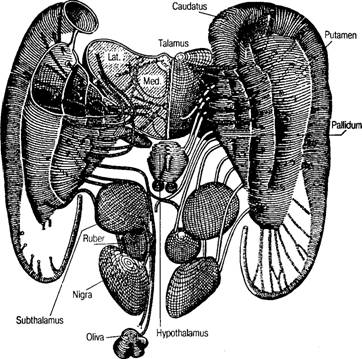

Рис. 33. Стриопаллидум и его эфферентные связи, базальный аспект.

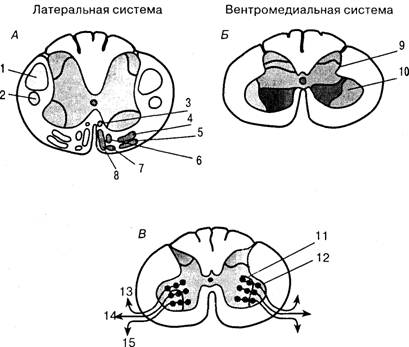

Рис. 34. Организация моторных функций на спинальном уровне:

Нарушения произвольных движений и действий

Рис. 36. Персеверации движений у больных с поражением передних отделов головного мозга.

Глава 12. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом

Глава 13. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий

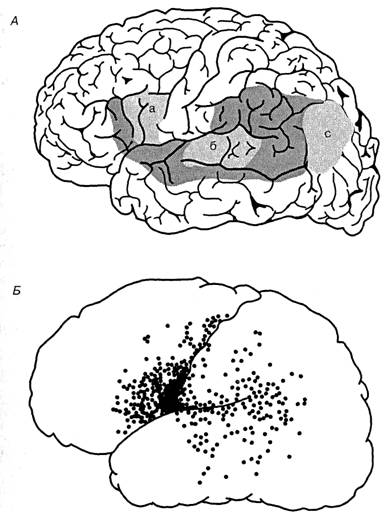

Рис. 39. Области коры левого полушария головного мозга, связанные с речевыми функциями:

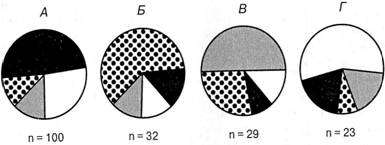

Рис. 40. Расположение очагов поражения в левом полушарии мозга при различных формах

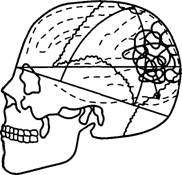

Рис. 42. Письмо под диктовку больного с афферентной моторной афазией:

Глава 14. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий

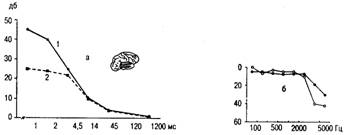

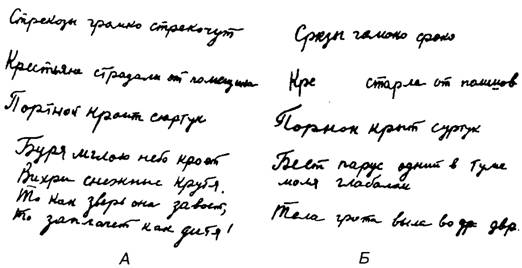

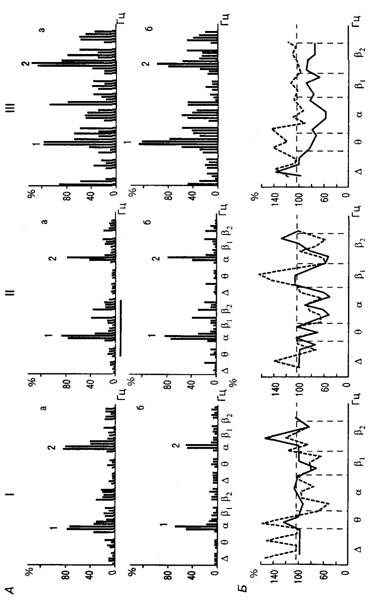

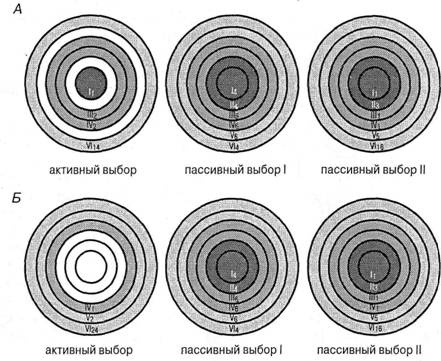

Рис. 45. Модально-специфические нарушения памяти у больных с поражениями разных отделов мозга:

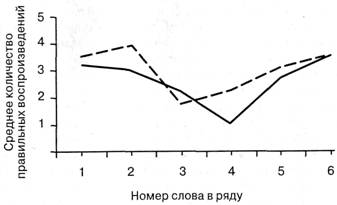

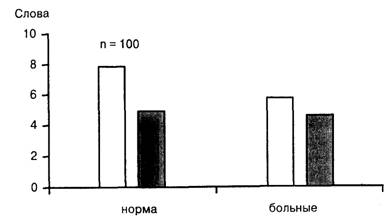

Рис. 46. 'Кривые заучивания' серии из 10 слов у больных с грубым 'лобным синдромом':

Глава 15. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга

Рис. 48. Воспроизведение слов, предъявленных одновременно на левое и правое ухо

Психофизиологические исследования

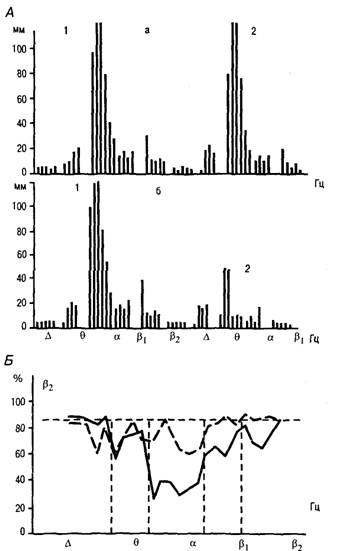

Рис. 51. Значения индекса локальной пространственной синхронизации (ПС):

Глава 16. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга

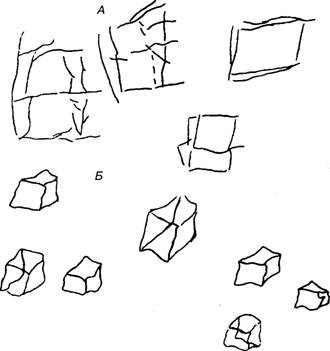

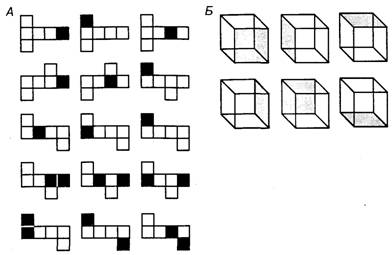

Рис. 52. Примеры заданий на мысленное манипулирование объемными объектами:

Рис. 53. Зоны семантической матрицы понятия 'дерево'.

Глава 17. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблемы нейропсихологии

Глава 18. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга

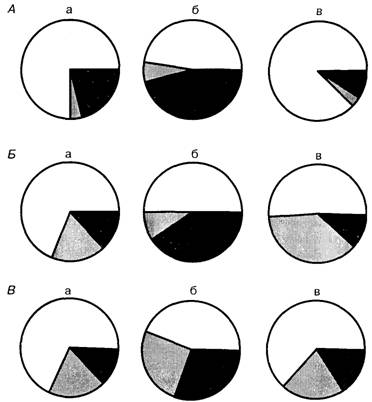

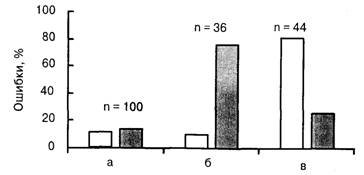

Рис. 56. Эффективность воспроизведения эмоциональных

Рис. 57. Количество ошибок интерпретации эмоционально-отрицательных

Глава 19. Нейропсихологический подход к изучению нарушений сознания при локальных поражениях мозга

Раздел IV. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ МОЗГА

Глава 20. Синдромный анализ нарушений высших психических функций

Проблема факторов в нейропсихологии

Глава 21. Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полушарий

Нейропсихологические синдромы поражения задних отделов коры больших полушарий головного мозга.

Нейропсихологические синдромы поражения передних отделов коры больших полушарий головного мозга.

Глава 22. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур мозга

Первый тип - синдромы поражения срединных неспецифических структур мозга.

Рис. 60. Глубинные структуры мозга (схема):

Схема нейропсихологического исследования

I. Краткое изложение данных истории болезни

II. Общая характеристика больного

III. Оценка латеральной организации функций1

Субъективная оценка ведущей руки

V. Исследование зрительного и зрительно-пространственного гнозиса

VI. Исследование соматосенсорного гнозиса

VII. Исследование слухового гнозиса и слухомоторных координаций

Жалобы на слух (снижение слуха, слуховые обманы, навязчивые мелодии и т. п.)

Жалобы на движения (слабость в руке, ноге, изменения почерка и др.)

Жалобы (на нарушения моторной, сенсорной стороны речи и др.)

Жалобы (на забывание, перестановки, замены, пропуски букв и др.)

Жалобы (на нарушения чтения букв, слов, невозможность прочитать написанное и др.)

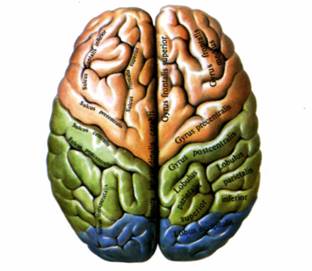

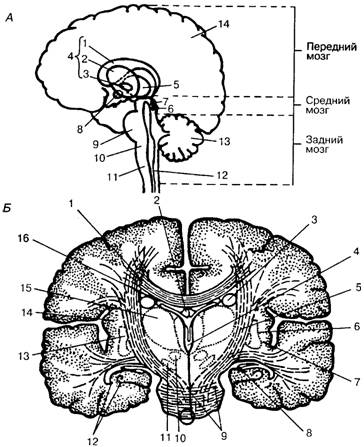

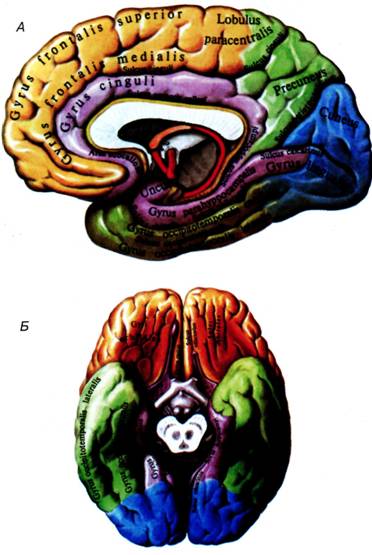

Рис. 1. Большой мозг, cerebrum, и головной мозг, encephalon

Рис. 2. Цитоархитектонические поля коры полушарий большого мозга. Данные Института мозга РАМН:

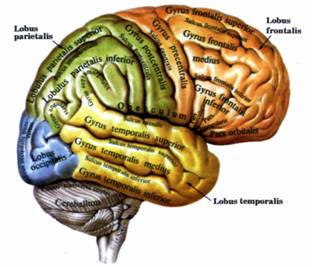

Рис. 3. Большой мозг, cerebrum (полусхематично):

Рис. 7. Ассоциативные пути. Проекция волокон на поверхность полушария (полусхематично):

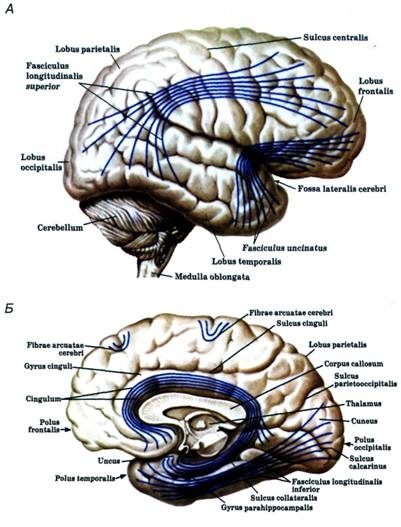

Рис. 18. Зрительная, слуховая, обонятельные системы и ощущения с поверхности тела:

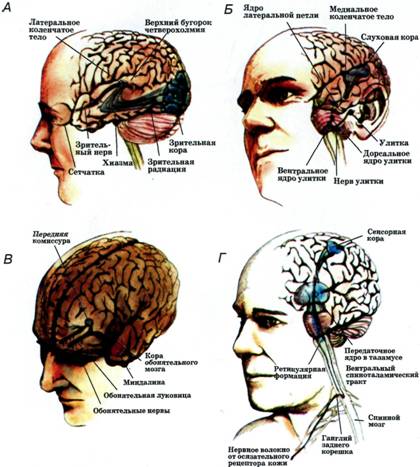

Рис. 19. Зрительный нерв (пучок) и зрительный путь:

Рис. 20. Схематическое изображение зрительных путей (вид сверху).

Рис. 21. Когда зрительная информация, получаемая ганглиозными клетками сетчатки,

Рис. 32. Базальные ганглии - скопления серого вещества,

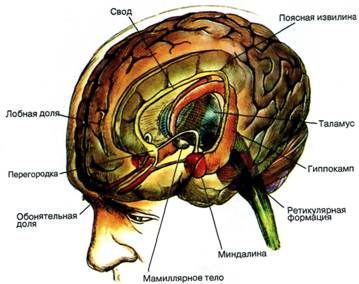

Рис. 55. Важнейшие части мозга, образующие лимбическую систему.

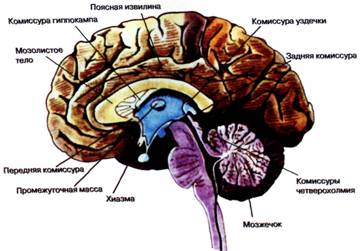

Рис 59. Главные комиссуры, соединяющие два полушария мозга.

XIII. Исследование системы счета

Жалобы (на забывание таблицы умножения, на трудности в выполнении счетных операций в уме и др.)

XIV. Исследование интеллектуальных процессов

XV. Исследование эмоционально-личностной сферы

1. Особенности эмоционально-личностной сферы, оцениваемые по результатам предварительной беседы

2. Оценка положительных и отрицательных эмоций через когнитивные процессы

3. Опросник Спилбергера-Ханина для оценки ситуативной тревожности

4. Шкала сниженного настроения Зунга

6. Опросник для оценки эмоциональности

7. Восприятие эмоционального тона сюжетных картин

8. Восприятие эмоционального тона рассказов

9. Данные проективных тестов: Роршаха, TAT и др.

XVI. Схема нейропсихологического заключения

Приложение 2. Опросник для оценки ситуативной тревожности (по методике Спилбергера-Ханина)1

Приложение 3. Опросник для определения личностной тревожности (по методике Спилбергера-Ханина)

Приложение 4. Опросник для оценки сниженного настроения (по методике Зунга)1

Иллюстрации и таблицы

Рис. 4. Карта цитоархитектонических полей коры головного мозга:

Рис. 5. Варианты расположения цитоархитектонических полей на поверхности мозга человека

Рис. 6. Ассоциативные (корково-корковые) связи (по С. Б. Дзугаевой)

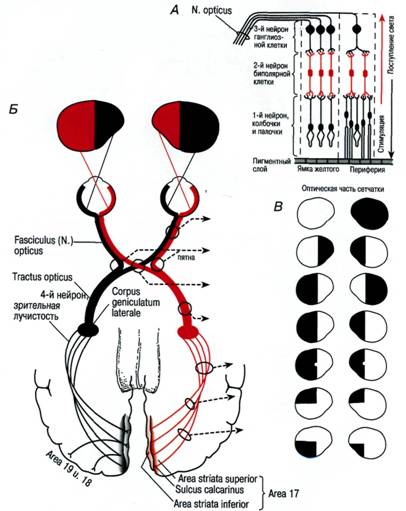

Рис. 8. Вертикальная организация основных анализаторных систем:

Рис. 9. Структурно-функциональная модель интегративной работы мозга (по А. Р.Лурия, 1970):

Рис. 10. Системы связей первичных, вторичных и третичных полей коры

Рис. 12. Анатомическая асимметрия коры мозга человека:

Рис. 15. Влияние комиссуротомии на рисунок и письмо:

Рис. 16. Компьютерный томограф:

Рис. 22. Копирование рисунков больным с предметной зрительной агнозией

Рис. 23. Рисунки больных о оптико-пространственной агнозией:

Рис. 25. Движения глаз при нарушениях зрительного восприятия:

Рис. 26. Схема строения кожно-кинестетического анализатора.

Рис. 28. Схема строения слухового анализатора.

Рис. 29. Пороги восприятия коротких звуков левым и правым, ушами:

Рис. 30. Нарушение неречевого слуха у больных после односторонней электрошоковой терапии.

Рис. 31. Строение пирамидной и экстрапирамидной систем:

Рис. 33. Стриопаллидум и его эфферентные связи, базальный аспект.

Рис. 34. Организация моторных функций на спинальном уровне:

Рис. 36. Персеверации движений у больных с поражением передних отделов головного мозга.

Рис. 39. Области коры левого полушария головного мозга, связанные с речевыми функциями:

Рис. 40. Расположение очагов поражения в левом полушарии мозга при различных формах

Рис. 42. Письмо под диктовку больного с афферентной моторной афазией:

Рис. 45. Модально-специфические нарушения памяти у больных с поражениями разных отделов мозга:

Рис. 46. 'Кривые заучивания' серии из 10 слов у больных с грубым 'лобным синдромом':

Рис. 48. Воспроизведение слов, предъявленных одновременно на левое и правое ухо

Рис. 51. Значения индекса локальной пространственной синхронизации (ПС):

Рис. 52. Примеры заданий на мысленное манипулирование объемными объектами:

Рис. 53. Зоны семантической матрицы понятия 'дерево'

Рис. 56. Эффективность воспроизведения эмоциональных

Рис. 57. Количество ошибок интерпретации эмоционально-отрицательных

Рис. 60. Глубинные структуры мозга (схема):

Жалобы на слух (снижение слуха, слуховые обманы, навязчивые мелодии и т. п.)

Жалобы на движения (слабость в руке, ноге, изменения почерка и др.)

Жалобы (на нарушения моторной, сенсорной стороны речи и др.)

Жалобы (на забывание, перестановки, замены, пропуски букв и др.)

Жалобы (на нарушения чтения букв, слов, невозможность прочитать написанное и др.)

Рис. 1. Большой мозг, cerebrum, и головной мозг, encephalon

Рис. 2. Цитоархитектонические поля коры полушарий большого мозга. Данные Института мозга РАМН:

Рис. 3. Большой мозг, cerebrum (полусхематично):

Рис. 7. Ассоциативные пути. Проекция волокон на поверхность полушария (полусхематично):

Рис. 18. Зрительная, слуховая, обонятельные системы и ощущения с поверхности тела:

Рис. 19. Зрительный нерв (пучок) и зрительный путь:

Рис. 20. Схематическое изображение зрительных путей (вид сверху).

Рис. 21. Когда зрительная информация, получаемая ганглиозными клетками сетчатки,

Рис. 32. Базальные ганглии - скопления серого вещества,

Рис. 55. Важнейшие части мозга, образующие лимбическую систему.

Рис 59. Главные комиссуры, соединяющие два полушария мозга.

Жалобы (на забывание таблицы умножения, на трудности в выполнении счетных операций в уме и др.)

Предисловие

Уважаемый читатель!

Вы открыли одну из замечательных книг, изданных в серии 'Классический университетский учебник', посвященной 250-летию Московского университета. Серия включает свыше 150 учебников и учебных пособий, рекомендованных к изданию Учеными советами факультетов, редакционным советом серии и издаваемых к юбилею по решению Ученого совета МГУ.

Московский университет всегда славился своими профессорами и преподавателями, воспитавшими не одно поколение студентов, впоследствии внесших заметный вклад в развитие нашей страны, составивших гордость отечественной и мировой науки, культуры и образования.

Высокий уровень образования, которое дает Московский университет, в первую очередь обеспечивается высоким уровнем написанных выдающимися учеными и педагогами учебников и учебных пособий, в которых сочетаются как глубина, так и доступность излагаемого материала. В этих книгах аккумулируется бесценный опыт методики и методологии преподавания, который становится достоянием не только Московского университета, но и других университетов России и всего мира.

Издание серии 'Классический университетский учебник' наглядно демонстрирует тот вклад, который вносит Московский университет в классическое университетское образование в нашей стране и, несомненно, служит его развитию.

Решение этой благородной задачи было бы невозможным без активной помощи со стороны издательств, принявших участие в издании книг серии 'Классический университетский учебник'. Мы расцениваем это как поддержку ими позиции, которую занимает Московский университет в вопросах науки и образования. Это служит также свидетельством того, что 250-летний юбилей Московского университета - выдающееся событие в жизни всей нашей страны, мирового образовательного сообщества.

|

Ректор Московского университета академик РАН, профессор |

|

Оглавление

Предисловие к третьему изданию...................................................................................8

Раздел I Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение

Глава 1. Нейропсихология и ее место в ряду социальных и биологических наук....................12

Глава 2. Теория системной динамической локализации высших психических функций...........35

Глава 3. Основные принципы строения мозга.....................................................54

Глава 4. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия........78

Глава 5. Нейропсихология и практика.................................................................100

Глава 6. Отечественная нейропсихология - нейропсихология нового типа...........116

Раздел II. Нейропсихологаческий анализ нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга

Глава 7. Проблема высших психических функций в нейропсихологии.. 126

Глава 8. Сенсорные и гностические зрительные расстройства.

Зрительные агнозии....................................................................................145

Общие принципы работы анализаторных систем.......................................145

Зрительный анализатор. Сенсорные зрительные расстройства............ 148

Гностические зрительные расстройства..........................................................153

Глава 9. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства. Тактильные агнозии...........166

Кожно-кинестетический анализатор. Сенсорные кожно-кинестетические расстройства......... 166

Гностические кожно-кинестетические расстройства.................................174

Глава 10. Сенсорные и гностические слуховые расстройства.

Слуховые агнозии........................................................................................179

Слуховой анализатор. Сенсорные слуховые расстройства......................179

Гностические слуховые расстройства...............................................................186

Глава 11. Нарушения произвольных движений и действий.

Проблема апраксий.....................................................................................192

Двигательный анализатор: афферентные и эфферентные механизмы.

Элементарные двигательные расстройства....192

Нарушения произвольных движений и действий.......................................206

7

Глава 12. Нарушения произвольной регуляции высших психических

функций и поведения в целом.................................................................212

Глава 13. Нарушения речи при локальных поражениях мозга.

Проблема афазий.........................................................................................225

Глава 14. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга.

Проблема амнезий.......................................................................................253

Глава 15. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга...........273

Глава 16. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.........288

Раздел III Нейропсихологаческий анализ нарушений эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга

Глава 17. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблемы нейропсихологии......308

Глава 18. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных

поражениях мозга.........................................................................................326

Глава 19. Нейропсихологический подход к изучению нарушений

сознания при локальных поражениях мозга.....................................343

Раздел IV Нейропсихологаческие синдромы при локальных поражениях мозга

Глава 20. Синдромный анализ нарушений высших психических

функций...........................................................................................................364

Проблема факторов в нейропсихологии.........................................................364

Глава 21. Нейропсихологические синдромы поражения корковых

отделов больших полушарий...................................................................382

Глава 22. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких

подкорковых структур мозга...................................................................404

Послесловие........................................................................................................................422

Приложение 1. Схема нейропсихологического исследования высших психических функций и эмоционально-личностной сферы...........441

Приложение 2. Опросник для оценки ситуативной тревожности (по методике Спилбергера-Ханина)......467

Приложение 3. Опросник для определения личностной тревожности (по методике Спилбергера-Ханина)...469

Приложение 4. Опросник для оценки сниженного настроения (по методике Зунга).............471

Приложение 5. Опросник для оценки эмоциональности как черты

личности (по методике Е. А. Ольшанниковой и Л. А. Рабинович)................473

Литература...........................................................................................................................475

Моему дорогому учителю

Александру Романовичу Лурия

посвящаю

Предисловие к третьему изданию

Публикация третьего издания учебника вызвана рядом соображений. Как известно, общую ситуацию, сложившуюся в нашей стране за последние годы, можно охарактеризовать как критическую. Российское общество продолжает переживать острый социальный кризис (экономический, политический, нравственный и др.), и реального улучшения пока нет. В связи с этим социальный запрос на психологическую помощь населению высок и продолжает расти.

Клиническая психология - основная психологическая дисциплина, отвечающая этим запросам, включая нейропсихологию, - в 2000 году выделена в отдельную специальность, и эта специальность в России, как и в других странах, стала приобретать массовый характер. В Москве и других городах России стали открываться новые государственные и негосударственные учебные заведения, готовящие специалистов по клинической психологии. Соответственно возросла и потребность в учебной литературе, необходимой для этих целей. Второе издание учебника 'Нейропсихология' вышло сравнительно небольшим тиражом, явно недостаточным с точки зрения этих потребностей. Таким образом, основным мотивом, побудившим нас взяться за третье издание учебника, было желание увеличить его тираж.

Второй мотив - улучшение дизайна издания, приближение его к современным стандартам, принятым в международной практике. В настоящее издание внесены изменения: в формат, расположение материала, в выделение основных положений и др. В разные разделы учебника включены цитаты из основных публикаций А. Р. Лурия, что облегчает понимание материала и знакомит читателя с первоисточниками нейропсихологии, характером и стилем работ А. Р. Лурия.

9

Кроме того, выпуск третьего издания учебника позволил автору учесть последние события, произошедшие в нейропсихологии с момента выхода второго издания. Прежде всего это II Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. Р. Лурия, состоявшаяся в Москве в сентябре 2002 года - знаковое событие не только для отечественной, но и для мировой нейропсихологии1.

По сравнению с I Международной конференцией памяти А. Р. Лурия, прошедшей в Москве в 1997 году, которая собрала около 400 специалистов из 18 стран, II Международная конференция 2002 года вызвала еще больший интерес. В ней приняли участие более 600 специалистов из 38 стран мира. Помимо Московской международной конференции в связи со 100-летним юбилеем А. Р. Лурия за рубежом был проведен также ряд национальных и международных конференций. Наиболее крупными из них были Международные Луриевские чтения (Дания), международная конференция 'Лурия сегодня' (Германия), специальное заседание V Международного конгресса по культурологии и теории деятельности (Нидерланды), конференция 'Мозг и психика' (Италия) и ряд других. Эти форумы наглядно демонстрируют рост интереса международной научной общественности к луриевскому научному наследию, и прежде всего - к нейропсихологии. Мы сочли необходимым включить некоторые материалы перечисленных конференций в соответствующие разделы учебника.

Анализ этих материалов показывает, что современная нейропсихология имеет особый статус среди клинико-психологических дисциплин. Это быстро развивающаяся область знаний, которая характеризуется несколькими векторами развития. С одной стороны, это выход за пределы неврологической клиники в другую клиническую реальность (включая психосоматические заболевания); с другой - это применение нейропсихологических знаний в педагогике; кроме того, это распространение нейропсихологического подхода на изучение психики здоровых лиц (низкой, средней, высокой и одаренной нормы). Особый вектор развития современной нейропсихологии - в ее объединении с психофизиологией в контексте проблемы 'психофизиологические механизмы психических процессов и состояний'. Существуют и другие направления развития современной нейропсихологии (кроскуль-

1 См.: 'А. Р. Лурия и психология XXI века'. Вторая международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. Р. Лурия. Тезисы докладов. - М., 2002. А также сборник докладов под тем же названием, вышедший под редакцией Т. В. Ахутиной и Ж. М. Глозман в 2003 году.

10

турное, психогенетическое, нейролингвистическое и др.). Все это указывает на интенсивную дифференциацию как важную особенность современного этапа развития нейропсихологии.

В настоящее издание включены более подробное рассмотрение основных тенденций развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов в области клинической психологии.

Автор и редактор надеются, что настоящий учебник будет с интересом принят не только специалистами в области клинико-психологических дисциплин (и прежде всего нейропсихологами), но более широким кругом читателей (психологами различного профиля, педагогами, медицинскими работниками, физиологами, психогенетиками, лингвистами и др.).

Большую благодарность за помощь в подготовке настоящего издания учебника автор выражает Татьяне Борисовне Калининой - руководителю проектов психологической редакции Издательского дома 'Питер' и Елене Владимировне Ениколоповой - старшему научному сотруднику кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Е. Д. Хомская Москва, 2003 г.

От редакции

Мы с радостью вспоминаем совместную работу с Евгенией Давыдовной над третьим изданием ее учебника 'Нейропсихология' и подготовкой к выходу в печать 'Лекций по общей психологии' А. Р. Лурия, в которых Евгения Давыдовна приняла активное участие - выступила научным редактором, написала предисловие. Она предвидела интерес к книге своего учителя и ее актуальность в современных условиях. Благодаря профессионализму, высокой требовательности, желанию не останавливаться на достигнутом Евгения Давыдовна сразу после выхода третьего издания 'Нейропсихологии' приступила к работе над изменениями и дополнениями, которые внесены в новое четвертое издание, выходящее в серии 'Классический университетский учебник', посвященной 250-летию Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Раздел I. НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Глава 1. Нейропсихология и ее место в ряду социальных и биологических наук

Успехи психологии, нейрофизиологии и медицины (неврологии, нейрохирургии) начала XX века подготовили почву для формирования новой дисциплины - нейропсихологии. Эта отрасль психологической науки начала складываться в 20-40-е годы XX века в разных странах и особенно интенсивно - в нашей стране.

Первые нейропсихологические исследования проводились еще в 20-е годы Л. С. Выготским, однако основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной отрасли психологического знания принадлежит А. Р. Лурия.

Работы Л. С. Выготского в области нейропсихологии явились продолжением его общепсихологических исследований. На основе изучения различных форм психической деятельности ему удалось сформулировать основные положения:

♦ о развитии высших психических функций;

♦ о смысловом и системном строении сознания (Л. С. Выготский, 1956, 1960).

Исходя из этих теоретических положений, он обратился к исследованию изменений, возникающих в высших психических функциях при локальных поражениях мозга. Им было начато изучение роли различных отделов мозга в осуществлении разных форм психической деятельности. Л. С. Выготскому не удалось оставить законченных работ по вопросу о мозговых основах психической деятельности, однако того, что он сделал и частично опубликовал, достаточно, чтобы с полным основанием считать его, как и А. Р. Лурия, одним из основоположников отечественной нейропсихологии.

Ранние работы Л. С. Выготского по нейропсихологии были посвящены системным нарушениям психических процессов, возникающим в результате поражения отдельных участков коры головного мозга, и их особенностям у ребенка и взрослого человека. В его первых нейропсихологических исследованиях, проводившихся им совместно

13

с А. Р. Лурия, делалась попытка установить, какие более элементарные нарушения (в зрительном восприятии, в организации простых двигательных актов и др.) наблюдаются при нарушении речевых процессов, т. е. выяснить на патологическом материале зависимость между относительно несложными формами психических процессов и наиболее высокими уровнями организации психической деятельности.

На материале поражений подкорковых структур при паркинсонизме Л. С. Выготский и А. Р. Лурия выделили особые формы компенсации двигательных дефектов, которые осуществляются при участии сложно опосредованных корковых уровней организации действия (с помощью смысловой системы опор).

Исследования Л. С. Выготского (1934,1956 и др.) положили начало не только научному анализу системного строения различных психических процессов, но и разработке нейропсихологических путей компенсации нарушений психических функций, возникающих при локальных поражениях мозга. На основании этих работ им были сформулированы принципы локализации высших психических функций человека. Л. С. Выготский впервые высказал идею о том, что мозг человека обладает новым принципом организации функций, который он обозначил как принцип 'экстракортикальной' организации психических, процессов (с помощью орудий, знаков и прежде всего языка). По его! мнению, возникшие в процессе исторической жизни формы социального поведения приводят к формированию в коре головного мозга человека новых 'межфункциональных отношений', которые делают возможным развитие высших форм психической деятельности без существенных морфологических изменений самого мозга. Позднее эту идею о новых 'функциональных органах' развивал и А. Н. Леонтьев (1972).

Положение Л. С. Выготского о том, что 'человеческий мозг обладает новым по сравнению с животным локализационным принципом, благодаря которому он и стал мозгом человека, органом человеческого сознания' (Л. С. Выготский, 1982. Т. 1. - С. 174), завершающее его известные тезисы 'Психология и учение о локализации психических функций' (опубликованные в 1934 г.), относится, несомненно, к одному из самых фундаментальных положений отечественной нейропсихологии.

Идеи Л. С. Выготского о системном строении и системной мозговой организации высших форм психической деятельности составляют лишь часть того важного вклада, который он внес в нейропсихологию. Не менее важна и его концепция о меняющемся значении мозговых зон в процессе прижизненного развития психических функций.

14

Из произведений А. Р. Лурия

...Выготский сделал капитальнейший шаг в истории советской психологии. Тезис, к которому он пришел, заключается в следующем: для того чтобы объяснить внутренние явления, которые принимают форму регулируемых, детерминированных, но внутренних высших психических процессов, надо выйти за пределы организма и искать не внутри организма, а в общественных отношениях организма со средой. Это тогда звучало совершенно парадоксально. Выготский любил говорить, что, если вы будете искать источники высших психических процессов внутри организма, вы сделаете ту же ошибку, какую делает обезьяна, когда она ищет свое изображение в зеркале за зеркалом. Источники высших психических процессов нужно искать не внутри мозга, не внутри духа, а в социальных отношениях: в орудии, в языке, в общественных отношениях.

...Выготский пришел к выводу, что если элементом поведения животных является рефлекс или реакция, то единицей поведения человека является опосредствованный психологический акт, т. е. употребление способов, средств для достижения цели. Он припомнил этнологические данные. Есть народы, которые, для того чтобы запомнить, завязывают узелки и по ним запоминают. Так, когда вождь посылает своего человека в соседнюю деревню, он на память ему завязывает узелки; когда этот вестник приходит в другую де- ==>

Наблюдения над процессами психического развития ребенка привели Л. С. Выготского к выводу о последовательном (хронологическом) формировании высших психических функций человека и последовательном прижизненном изменении их мозговой организации (вследствие изменения 'межфункциональных' отношений) как основной закономерности психического развития. Он сформулировал положение о разном влиянии очага поражения мозга на высшие психические функции в детском возрасте и у взрослого человека. В детском возрасте очаг поражения вызывает системное недоразвитие соответствующих высших психических функций. Так, нарушение первичных гностических зон коры (зрительной, слуховой, кинестетической) в раннем детстве приводит к глубокому недоразвитию высших форм соответствующей познавательной деятельности. Иная картина возникает при поражении этих же зон коры головного мозга у взрослого человека. Возрастные изменения в строении 'межфункциональных отношений' приводят к тому, что роль соответствующих участков коры головного мозга в осуществлении сложных форм психической деятельности и их си-

15

Из произведений А. Р. Лурия

► ревню, он вспоминает поручения, когда глядит на эти узелки... Выготский счел полностью обоснованным тот факт, что поведение человека отличается применением психологических орудий или знаков. Только обычные орудия отличаются от знаков тем, что они направлены на внешние предметы. Например, с помощью рычага я могу поднять такую тяжесть, которую я никак не смог бы поднять без рычага. А знак - это психологическое орудие для организации собственного поведения. Поэтому он предлагает называть применение знаков опосредствованием функции, или психотехникой, но не в том смысле, в каком используется этот термин в прикладной психологии или в психологии труда, инженерной психологии, а как применение внешних (технических) средств для овладения собственным поведением.

Выготский назвал свою психологию культурной, или исторической, психологией потому, что она изучает процессы, возникшие в общественной истории человека; или инструментальной психологией потому, что единицами психологии, по его мнению, являются орудия, средства; или психологией культурного развития потому, что эти явления рождаются в культуре. (Елена Лурия. Мой отец А. Р. Лурия. - М.: Гнозис, 1994. С. 41-42. Цит. по записи лекции А. Р. Лурия 18 ноября 1976 года, посвященной Л. С. Выготскому.)

стемное влияние существенно меняются. У взрослого человека решающее значение в организации психической деятельности приобретают вторичные и третичные отделы коры головного мозга, сохранность которых необходима и для осуществления относительно более простых, но зависимых от этих зон психических процессов. Поэтому поражение гностических зон коры в раннем детстве приводит к последовательному недоразвитию всех более высоких, надстраивающихся над ними уровней мозговой деятельности, а поражение этих же зон коры у взрослого человека вызывает нарушения в работе более элементарных, но зависимых от этих зон уровней сенсорных актов. Эти факты были обобщены Л. С. Выготским в известном положении о неодинаковом системном влиянии очаговых поражений мозга на высшие психические функции на разных этапах психического развития. Он отмечал, что 'при расстройствах развития, вызванных каким-либо церебральным дефектом, при прочих равных условиях больше страдает в функциональном отношении ближайший высший по отношению к пораженному участку центр и относительно меньше страдает ближайший

16

34

В настоящее время издается ряд международных журналов по нейропсихологии ('Нейропсихология' - в Англии и США; 'Клиническая нейропсихология', 'Когнитивная нейропсихология', 'Экспериментальная нейропсихология', 'Нейропсихологическое обозрение' - в США; 'Кортекс', 'Язык и мозг' - в Италии; 'Нейролингвистика' - в Голландии и др.), созданы международное и зональное общества нейропсихологов.

В этой новой области научного знания отечественная нейропсихология занимает одно из ведущих мест. Ее успехи и высокий международный авторитет связаны прежде всего с именем одного из самых выдающихся психологов XX века - Александра Романовича Лурия.

Глава 2. Теория системной динамической локализации высших психических функций

Отечественная нейропсихология сформировалась на основе положений общепсихологической теории, разработанной Л. С. Выготским и его последователями: А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия, П. Я. Гальпериным, А. В. Запорожцем, Д. Б. Элькониным и рядом других психологов. Основные положения этой теории вошли в теоретический понятийный аппарат нейропсихологии, составив его общепсихологический 'каркас'. Успехи отечественной нейропсихологии в значительной степени обусловлены ее непосредственной связью с общепсихологической теорией и использованием адекватных общепсихологических моделей для анализа патологических явлений.

В понятийном аппарате нейропсихологии можно выделить два класса понятий. Первый - это понятия, общие для нейропсихологии и общей психологии; второй - это собственно нейропсихологические понятия, обусловленные спецификой ее предмета, объекта и методов исследования.

К первому классу понятий относятся такие, как:

♦ высшая психическая функция;

♦ психическая деятельность;

♦ психологическая система;

♦ психический процесс;

♦ речевое опосредование;

♦ значение;

♦ личностный смысл;

♦ психологическое орудие;

♦ образ;

♦ знак;

♦ действие;

36

♦ операция;

♦ интериоризация и многие другие.

Содержание этих понятий излагается в ряде руководств и монографий, посвященных общепсихологическим проблемам (Л. С. Выготский, 1960; А. Н. Леонтьев, 1972, 1977; А. Р. Лурия, 1973, 1979; Б. Ф. Ломов, 1984; А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, 1996 и др.).

Второй класс понятий составляют собственно нейропсихологические понятия, в которых нашло отражение применение общепсихологической теории к нейропсихологии - конкретной области знания, где предметом является изучение мозговой организации психических процессов, эмоциональных состояний и личности на материале патологии, и прежде всего - на материале локальных поражений головного мозга.

Все вместе эти понятия составляют определенную систему знаний, или теорию, с единых позиций объясняющую закономерности нарушений и восстановления высших психических функций при локальных поражениях мозга и обосновывающую представления об их мозговой организации.

Данная теория способна, с одной стороны, объяснить разнообразную клиническую феноменологию нарушений психических функций, а с другой - удовлетворительно предсказывать новые факты и закономерности.

Общепсихологическую основу этой теории составляет положение о системном строении высших психических функций и их системной мозговой организации. Понятие 'высшие психические функции' - центральное для нейропсихологии - было введено в общую психологию и в нейропсихологию Л. С. Выготским (1956, 1960 и др.)1, а затем подробно разработано А. Р. Лурия (1962, 1963, 1973 и др.) и другими авторами.

В нейропсихологии, как и в общей психологии, под высшими психическими функциями понимаются сложные формы сознательной психической деятельности, осуществляемые на основе соответству-

1 Помимо высших психических функций Л. С. Выготский, как известно, выделял и элементарные психические функции. Одним из критериев их разделения в 20-е годы XX века было представление о том, что высшие психические функции возникают прижизненно, на базе элементарных врожденных функций. Однако впоследствии Л. С. Выготским и другими авторами было показано, что и элементарные психические функции также претерпевают качественные изменения в процессе социального развития.

37

Из произведений А. Р. Лурия

В начале XX в. в психологической науке возник глубочайший кризис. Произошел распад психологии на две изолированные области: физиологическую (или объяснительную) и 'духовную' (или описательную) психологию, что явилось следствием дуалистического мировоззрения. Исходя из марксистского положения о роли общественно-исторических условий в формировании психики человека, Л.С. Выготский предложил новое понимание психических процессов, явившееся выходом из этого тупика.

Чтобы понять природу высших форм сознательной деятельности, говорил он, нужно выйти за пределы организма и искать их корни не в глубинах духа, а в тех реальных формах общественной жизни человека, которые и составляют основное условие развития высших психических функций. Только обращение к истории общества, употреблению орудий, появлению языка как средства общения дает возможность проникнуть в процесс формирования высших форм сознательной жизни человека.

Человек, применяющий орудие, создает тем самым новые, опосредствованные формы психической деятельности. Человек, использующий язык, по-новому кодирует свой опыт, получает возможность проникнуть за пределы чувственного впечатления, в сущность вещей и передать общечеловеческий опыт дальнейшим поколениям.

(Проблемы нейропсихологии / Под ред. Е. Д. Хомской и А. Р. Лурия. - М.: Наука, 1977. -С. 18-19.)

ющих мотивов, регулируемые соответствующими целями и программами и подчиняющиеся всем закономерностям психической деятельности. Как указывал А. Р. Лурия (1962), высшие психические функции обладают тремя основными характеристиками:

♦ они формируются прижизненно под влиянием социальных факторов;

♦ они опосредованы по своему психологическому строению (преимущественно с помощью речевой системы);

♦ они произвольны по способу осуществления. ,

В основе представлений о высших психических функциях как социально детерминированных психических образованиях, или сознательных формах психической деятельности лежат теоретико-методологические положения общей психологии об общественно-историческом происхождении психики человека и определяющей роли трудовой деятельности в формировании его сознания.

38

53

мозговых структурах и обеспечивают реализацию определенных аспектов (параметров) функции. Нарушение этих физиологических процессов ведет к появлению первичных дефектов, а также взаимосвязанных с ними вторичных дефектов (первичных и вторичных нейропсихологических симптомов), составляющих в целом закономерное сочетание нарушений высших психических функций - определенный нейропсихологический синдром.

Теория системной динамической локализации высших психических функций, разработанная Л. С. Выготским и А. Р. Лурия, составляет центральный раздел в понятийном аппарате отечественной нейропсихологии. Она обладает большой эвристической ценностью, позволяя не только объяснять разнообразную клиническую феноменологию, но и предсказывать новые факты и планировать новые исследования. Вместе с тем, безусловно, эта теория - лишь один из первых реальных этапов в решении сложнейшей проблемы мозгового субстрата психических процессов, изучением которой занимается почти все современное естествознание.

Глава 3. Основные принципы строения мозга

Мозг как субстрат психических процессов представляет собой единую суперсистему, единое целое, состоящее, однако, из дифференцированных отделов (участков или зон), которые выполняют различную роль в реализации психических функций.

Это главное положение теории локализации высших психических функций человека опирается не только на сравнительно-анатомические, физиологические данные и результаты клинических наблюдений, но и на современные сведения об основных принципах строения мозга человека.

Что такое мозг как субстрат высших психических функций?

Какие отделы мозга играют ведущую роль в их реализации?

Все данные (и анатомические, и физиологические, и клинические) свидетельствуют о ведущей роли коры больших полушарий в мозговой организации психических процессов. Кора больших полушарий (и прежде всего, новая кора) является наиболее дифференцированным по строению и функциям отделом головного мозга. В недавнем прошлом коре больших полушарий придавалось исключительное значение, ее считали единственным субстратом психических процессов. Эта точка зрения подкреплялась учением об условных рефлексах И. П. Павлова, считавшего кору больших полушарий единственным мозговым образованием, где могут замыкаться условные связи - основа психической деятельности.

Подкорковым структурам отводилась вспомогательная роль, за ними признавались прежде всего энергетические, активационные функции. Однако по мере накопления знаний о подкорковых образованиях представления об их участии в реализации различных психических процессов изменились. В настоящее время общепризнанной стала точка зрения о важной и специфической роли не только корковых, но и подкорковых структур в психической деятельности при ведущем участии коры больших полушарий. Эти представления подкрепляются материалами стереотаксических операций на глубоких

55

структурах мозга и результатами электрической стимуляции различных подкорковых образований (Я. П. Бехтерева, 1971, 1980; В. М. Смирнов, 1976 и др.), а также клиническими наблюдениями за больными с поражениями различных подкорковых структур (А. Р. Лурия, 1974а; Л. И. Московичюте, А. Л. Кадин, 1975; Л. И. Московичюте и др., 1982б; Т. Ш. Гагошидзе, Е.Д. Хомская, 1983; Я. К. Корсакова, Л. И. Московичюте, 1985; С. Б. Буклина, 1998; 1999, Г. Н. Болдырева, Н. Г. Манелис, 1998 и др.)!

Таким образом, все высшие психические функции имеют и горизонтальную (корковую), и вертикальную (подкорковую) мозговую организацию.

Следует, однако, отметить, что эти два аспекта мозговой организации высших психических функций изучены в разной степени. Значительно лучше изучены корковые механизмы психической деятельности, в меньшей степени - подкорковые структуры и их роль в обеспечении высших психических функций, однако и в этой области за последние годы в нашей стране достигнуты существенные успехи, главным образом благодаря работам академика Н. П. Бехтеревой, ее коллектива и сотрудников Института нейрохирургии РАМН.

Важнейшим достижением современных нейроморфологических исследований является утверждение нового подхода к изучению принципов организации мозга. Этот подход объединяет, с одной стороны, тщательное изучение микроструктуры разных мозговых образований (клеток, синапсов и др.) с использованием современных прецизионных технических методов исследования, с другой - общие представления об интегративной системной работе мозга как целого. Данный подход, развиваемый Институтом Мозга РАМН, открывает широкие возможности для анатомического обоснования нейропсихологических знаний о функциях мозга.

Понимание соотношения мозга и психики существенно зависит от уровня анатомических знаний, от успехов нейроморфологии. Современные методы исследования строения мозга (электронная микроскопия, цитохимия, регистрация работы отдельных клеток и др.) позволяют не только обнаруживать статические характеристики нервных элементов, но и фиксировать их функциональные динамические изменения, что дало основание для выделения новой дисциплины - функциональной нейроморфологии (Э. Я. Попова и др., 1976; О. С. Адрианов, 1983 и др.). В ее русле открываются широкие возможности для понимания не только общей, но и индивидуальной изменчивости мозга, индивидуальных особенностей мозговой организации психических процессов.

56

58

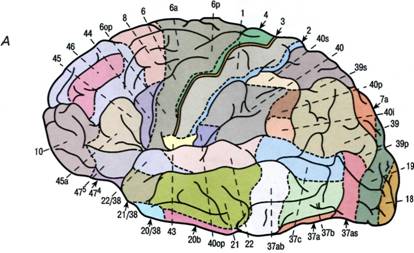

Рис. 4. Карта цитоархитектонических полей коры головного мозга:

А - конвекситальная кора; Б - медиальная кора. Цифрами обозначены отдельные корковые поля; цифрами и буквами - подполя (по данным Института Мозга РАМН)

59

ствии с этой концепцией деятельность мозга обеспечивается проекционными, ассоциативными, интегративно-пусковыми и лимбико-ретикулярными системами, каждая из которых выполняет свои функции.

Проекционные системы обеспечивают анализ и переработку соответствующей по модальности информации.

Ассоциативные системы связаны с анализом и синтезом разномодальных возбуждений.

Для интегративно-пусковых систем характерен синтез возбуждений различной модальности с биологически значимыми сигналами и мотивационными влияниями, а также окончательная трансформация афферентных влияний в качественно новую форму деятельности, направленную на быстрейший выход возбуждений на периферию (т. е. на аппараты, реализующие конечную стадию приспособительного поведения).

Лимбико-ретикулярные системы обеспечивают энергетические, мотивационные и эмоционально-вегетативные влияния.

Все перечисленные выше системы мозга работают в тесном взаимодействии друг с другом по принципу либо одновременно, либо последовательно возбужденных структур.

Работа каждой системы, а также процессы взаимодействия систем имеют не жестко закрепленный, а динамический характер. Эта динамика определяется особенностями поступающих афферентных импульсов и спецификой реакции организма. Динамичность этих взаимоотношений проявляется на поведенческом, нейронном, синаптическом и молекулярном (нейрохимическом) уровнях. Условием, способствующим этой динамичности, является свойство мультифункциональности (или функциональной многозначности), присущее различным системам мозга в разной степени.

Согласно концепции О. С. Адрианова (1976, 1979, 1983, 1999), различным образованиям и системам мозга в разной степени свойственны две основные формы строения и деятельности: инвариантные, генетически детерминированные и подвижные, вероятностно-детерминированные. Эти представления хорошо согласуются с идеями Н. П. Бехтеревой (1971, 1980 и др.) о существовании 'жестких' и 'гибких' звеньев систем мозгового обеспечения психической деятельности человека.

Таким образом, в соответствии с концепцией О. С. Андрианова, несмотря на врожденную, достаточно жесткую организацию макроконструкций и макросистем, этим системам присуща определенная приспособительная изменчивость, которая проявляется на уровне

60

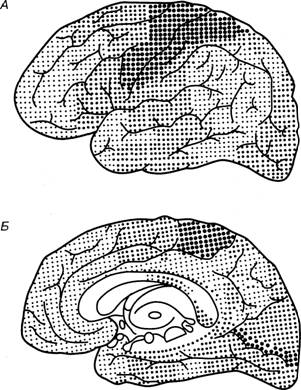

62

Рис. 5. Варианты расположения цитоархитектонических полей на поверхности мозга человека

(по данным Института Мозга РАМН)

63

64

Рис. 6. Ассоциативные (корково-корковые) связи (по С. Б. Дзугаевой)

65

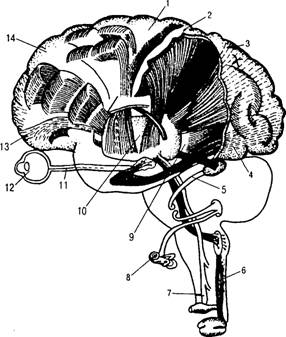

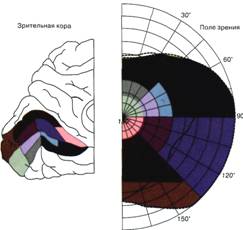

Рис. 8. Вертикальная организация основных анализаторных систем:

1 - двигательная область; 2 - соматосенсорная область; 3 - теменная кора;

4 - зрительная область; 5 - слуховые пути; 6 - пути мышечной чувствительности; 7 - пути кожной чувствительности; 8 - ухо; 9 - зрительное сияние; 10 - ядра зрительного бугра; 11 - зрительный путь; 12 - глаз; 13 - орбитальная кора; 14 - префронтальная кора (по Д. Пейпецу)

ческими принципами, лежащими в основе их работы, и той ролью, которую они играют в осуществлении психических функций (рис. 9, А, Б, В).

Энергетический блок включает неспецифические структуры разных уровней:

♦ ретикулярную формацию ствола мозга;

♦ неспецифические структуры среднего мозга, его диэнцефальных отделов;

♦ лимбическую систему;

♦ медиобазальные отделы коры лобных и височных долей мозга.

66

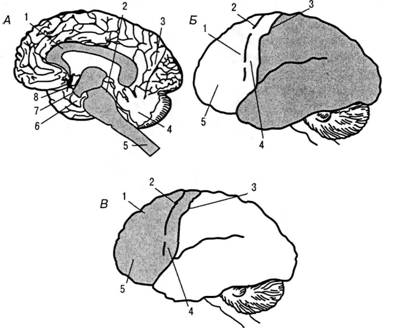

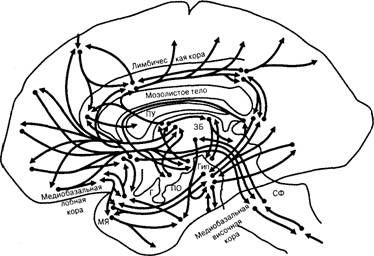

Рис. 9. Структурно-функциональная модель интегративной работы мозга (по А. Р.Лурия, 1970):

А) I блок - регуляции общей и избирательной неспецифической активации мозга, - включающий ретикулярные структуры ствола, среднего мозга и диэнцефальных отделов, а также лимбическую систему и медиобазальные

отделы коры лобных и височных долей мозга: 1 - мозолистое тело, 2 - средний мозг, 3 - теменно-затылочная борозда, 4 - мозжечок, 5 - ретикулярная формация ствола, 6 - крючок, 7 - гипоталамус, 8 - таламус;

Б) II блок - приема, переработки и хранения экстероцептивной информации, - включающий основные анализаторные системы (зрительную, кожно-кинестетическую, слуховую), корковые зоны которых расположены в задних отделах больших полушарий: 1 - премоторная область, 2 - прецентральная извилина, 3 - центральная извилина, 4 - моторная область, 5 - префронтальная область; В) III блок - программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности, - включающий моторные, премоторные и префронтальные отделы мозга с их двухсторонними связями.

Обозначения те же, что и на рис. 9, Б

Данный блок мозга регулирует два типа процессов активации:

♦ общие генерализованные изменения активации, являющиеся основой различных функциональных состояний;

67

Из произведений А. Р. Лурия

Современная наука пришла к выводу, что мозг как сложнейшая система состоит по крайней мере из трех основных устройств, или блоков. Один из них, включающий системы верхних отделов мозгового ствола и сетевидной, или ретикулярной, формации и образования древней (медиальной и базальной) коры, дает возможность сохранения известного напряжения (тонуса), необходимого для нормальной работы высших отделов коры головного мозга; второй (включающий задние отделы обоих полушарий, теменные, височные и затылочные отделы коры) является сложнейшим устройством, обеспечивающим получение, переработку и хранение информации, поступающей через осязательные, слуховые и зрительные приборы; наконец, третий блок (занимающий передние отделы полушарий, в первую очередь лобные доли мозга) является аппаратом, который обеспечивает программирование движений и действий, регуляцию протекающих активных процессов и сличение эффекта действий с исходными намерениями. Все эти блоки принимают участие в психической деятельности человека и в регуляции его поведения; однако тот вклад, который вносит каждый из этих блоков в поведение человека, глубоко различен, и поражения, нарушающие работу каждого из этих блоков, приводят к совершенно неодинаковым нарушениям психической деятельности'.

(А. Р. Лурия. Мозг человека и психические процессы. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1970.-С. 16-17.)

♦ локальные избирательные изменения активации, необходимые для осуществления высших психических функций.

Первый тип процессов активации связан с длительными тоническими сдвигами в активационном режиме работы мозга, с изменением уровня бодрствования.

Второй тип процессов активации - это преимущественно кратковременные фазические изменения в работе отдельных структур (систем) мозга.

Разные уровни неспецифической системы вносят свой вклад в обеспечение длительных тонических и кратковременных фазических процессов активации:

♦ нижние уровни неспецифической системы (ретикулярные отделы ствола и среднего мозга) обеспечивают преимущественно первый генерализованный тип процессов активации;

68

72

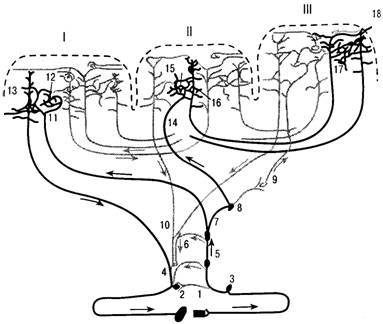

Рис. 10. Системы связей первичных, вторичных и третичных полей коры

(по Г. И. Полякову):

I - первичные (центральные) поля;

II - вторичные (периферические) поля;

III - третичные поля (зоны перекрытия анализаторов). Сплошной линией выделены системы проекционных (корково-подкорковых) проекционно-ассоциативных и ассоциативных связей коры; пунктиром - другие связи.

1 - рецептор; 2 - эффектор; 3 - нейрон чувствительного узла; 4 - двигательный нейрон; 5, 6 - переключательные нейроны спинного мозга и ствола; 7-10 - переключательные нейроны подкорковых образований; 11, 14 - афферентные волокна из подкорки; 13 - пирамида V слоя; 16 - пирамида подслоя III; 18 - пирамиды подслоев III2 и III; 12, 15, 17 - звездчатые клетки коры

название 'вторичного проекционно-ассоциативного нейронного комплекса'. Связи вторичных полей коры с подкорковыми структурами более сложны, чем связи первичных полей.

К вторичным полям афферентные импульсы поступают не непосредственно из реле-ядер таламуса, как к первичным, а из ассоциативных ядер таламуса (после их переключения). Иными словами, вторичные поля коры получают более сложную, переработанную информацию с периферии, чем первичные.

73

74

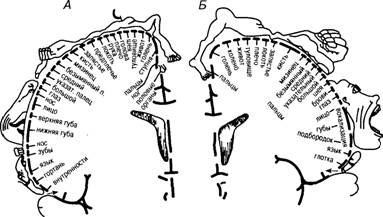

Различные участки 4-го первичного поля двигательного анализатора, построенного по соматотопическому принципу, иннервируют разные группы мышц на периферии. В 4-м поле представлена вся мышечная система человека (и поперечно-полосатая, и гладкая мускулатура). Раздражая различные участки 3-го и 4-го полей, У. Пенфилд и Г. Джаспер (1958) уточнили конфигурацию 'чувствительного' и 'двигательного' человечков - зон проекции и представительства различных мышечных групп (рис. 11, А, Б).

Рис. 11. Схема соматотопической проекции общей чувствительности и двигательных функций в коре головного мозга (по У. Пенфилду):

А - корковая проекция общей чувствительности;

Б - корковая проекция двигательной системы.

Относительные размеры органов отражают ту площадь коры головного мозга, с которой могут быть вызваны соответствующие ощущения и движения

Как видно из рис. 11, Б, 'двигательный' человечек имеет непропорционально большие губы, рот, руки, но маленькие туловище и ноги - в соответствии со степенью управляемости теми или иными группами мышц и их общим функциональным значением. 'Чувствительный' человечек в целом повторяет строение 'двигательного' (рис. 11, А).

В V слое 4-го поля содержатся самые большие клетки ЦНС - моторные клетки Беца, дающие начало пирамидному пути. В 6-м и 8-м полях коры V слой менее широк, но по типу своего строения (наличию пирамид в V и III слоях) эти поля также относятся к моторным агранулярным корковым полям.

75

44-е поле (или 'зона Брока') имеет хорошо развитые V и III слои, моторные клетки которых управляют оральными движениями и движениями речевого аппарата.

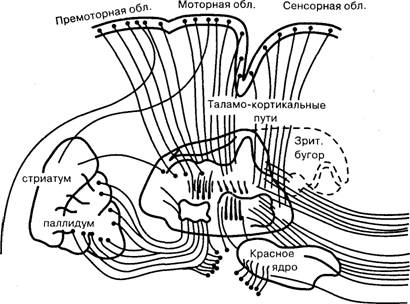

Прецентральная моторная и премоторная кора (4, 6, 8-е поля) получает проекции от вентролатеральных ядер зрительного бугра; префронтальная конвекситальная кора является зоной проекции мелкоклеточной части ДМ (дорсомедиального) ядра таламуса. В прецентральной (моторной) и премоторной коре берут начало пирамидный и экстрапирамидный пути. Эти области коры тесно связаны с различными базальными ганглиями: стриопаллидарной системой, красным ядром, Льюисовым телом и другими подкорковыми звеньями экстрапирамидной системы.

Префронтальная конвекситальная кора связана многочисленными связями с корой задних отделов больших полушарий и с симметричными отделами коры лобных долей другого полушария.

Таким образом, многочисленные корково-корковые и корково-подкорковые связи конвекситальной коры лобных долей мозга обеспечивают возможности, с одной стороны, переработки и интеграции самой различной афферентации, а с другой - осуществления различного рода регуляторных влияний.

Анатомическое строение третьего блока мозга обусловливает его ведущую роль в программировании замыслов и целей психической деятельности, в ее регуляции и осуществлении контроля за результатами отдельных действий, а также всего поведения в целом.

Общая структурно-функциональная модель организации мозга, предложенная А. Р. Лурия, предполагает, что различные этапы произвольной, опосредованной речью, осознанной психической деятельности осуществляются с обязательным участием всех трех блоков мозга.

Согласно современным представлениям о психической деятельности, ее структура и процесс протекания может выглядеть следующим образом:

♦ она начинается с фазы мотивов, намерений, замыслов;

♦ затем эти мотивы, намерения, замыслы превращаются в определенную программу (или 'образ результата') действительности, включающую представления о способах ее реализации;

♦ после чего она продолжается в виде фазы реализации этой программы с помощью определенных операций;

76

Глава 4. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия

Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия - одна из наиболее актуальных в современном естествознании. В настоящее время она разрабатывается разными нейронауками: нейроанатомией, нейрофизиологией, нейробиологией и др. Весьма продуктивно она изучается и нейропсихологией. Локальные поражения мозга в качестве основной модели для нейропсихологических исследований открывают уникальные возможности изучения данной проблемы на человеке. Все возрастающее число публикаций, посвященных оценке функций левого и правого полушарий мозга у человека, их роли в различных видах психической деятельности, свидетельствует о широком научном интересе к этому направлению исследований.

Межполушарная асимметрия представляет собой одну из фундаментальных закономерностей работы мозга не только человека, но и животных (В. Л. Бианки, 1975, 1989; О. С. Адрианов, 1979; С. Спрингер, Г. Дейч, 1983 и мн. др.). Однако, несмотря на сравнительно длительную историю изучения данной проблемы (ее начало можно отнести к 1861 году, когда П. Брока открыл 'центр' речевой моторики в левом полушарии головного мозга) и огромное количество современных публикаций по различным ее аспектам (биологическим, морфологическим, физиологическим, экспериментально-психологическим, клиническим, лингвистическим и др.), сколько-нибудь законченной теории, объясняющей функциональную асимметрию больших полушарий и учитывающей действие как генетических, так и социокультурных факторов в ее формировании, пока не существует.

Фактические данные, полученные на разном клиническом и экспериментальном материале, многочисленны и нередко противоречивы. Можно сказать, что накопление фактического материала по данной проблеме явно опережает его теоретическое осмысление.

79

80

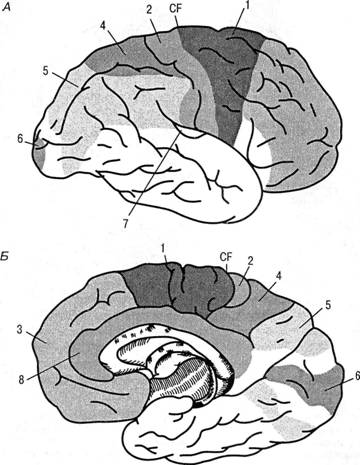

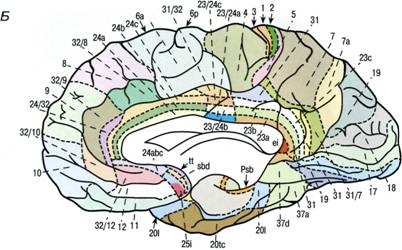

Рис. 12. Анатомическая асимметрия коры мозга человека:

А - Сильвиева борозда, которая определяет верхнюю границу височной доли (1), поднимается

более круто в правом полушарии по сравнению с левым; 2 - височная область;

Б - верхняя часть височной доли (1 ) обычно значительно больше в левом полушарии по сравнению с правым. Эта область в левом полушарии составляет часть зоны Вернике (2), играющей важную роль в мозговой организации речевых процессов (по Н. Гешвинду)

♦ размеры нейронов III и IV слоев в 44-м и 45-м полях в левом полушарии больше, чем в правом;

♦ размеры гигантских пирамидных клеток Беца в V слое 4-го моторного поля в левом полушарии также превышают размеры этих нейронов в правом полушарии (R. С. Truex, M. В. Carhenter, 1964; 'Asymmetrical...', 1978 и др.).

Имеются данные о морфологическом различии в организации левого и правого таламусов, а также левого и правого хвостатых ядер. Особенно четкая асимметрия строения наблюдается в ядрах таламуса, связанных с речевыми функциями (например, в заднем латеральном ядре, которое имеет проекции к задней височно-теменной и к нижнетеменной коре).

Таким образом, большинство исследователей убеждены в существовании морфологической основы функциональной асимметрии мозга,

81

84

Рис. 14. Межполушарные связи:

А - основные межполушарные комиссуры:

1 - мозолистое тело,

2 - гиппокампальная комиссура, 3 - уздечка, 4 - задняя комиссура, 5 - связи четверохолмия, 6 - мозжечок, 7 - промежуточная масса, 8 - зрительная хиазма, 9 - передняя комиссура, 10 - линия рассечения комиссур мозга (по Р. У. Сперри);

Б - поступление зрительной информации от каждого глаза в оба полушария в норме (а), нарушение взаимодействия полушарий после рассечения хиазмы (б); прекращение взаимодействия полушарий после рассечения и других комиссур (в)

(по Д. Брэдшоу и Н. Нетлетону)

85

95

Рис. 15. Влияние комиссуротомии на рисунок и письмо:

А - рисование куба до и после комиссуротомии: до операции больной (правша) может рисовать куб каждой рукой, после операции рисование куба правой рукой грубо нарушено (по M. S. Gazzaniga, J. E. Le Doux, 1978);

Б - синдром дископии-дизграфии и его динамика после пересечения задних отделов мозолистого тела (по Л. И. Московичюте и др., 1982б)

А

|

Время исполнения |

Левая рука |

Правая рука |

|

До операции |

|

|

|

После операции |

|

|

Б

|

Левая рука |

Время исполнения |

Правая рука |

|

|

До операции |

|

|

|

Одна неделя после операции |

|

|

|

Четыре недели после операции |

|

дизграфии. Особенностью последствий частичной перерезки мозолистого тела являются нарушения межполушарного взаимодействия лишь в одной модальности (зрительной, тактильной или слуховой). Модально-специфический характер этих нарушений зависит от места и объема перерезки волокон мозолистого тела (передние, средние, задние отделы). Так, при перерезке средне-задних отделов мозолистого тела возникает тактильная аномия в виде нарушения называния сти-

96

Глава 5. Нейропсихология и практика

Современный этап развития психологии характеризуется интенсивным внедрением психологических знаний в практику. Решение разных практических задач методами психологии имеет большое значение не только с точки зрения эффективности различных отраслей общественной практики - одним из важнейших результатов слияния науки и практики является развитие самой психологической науки. Практические задачи, выполняемые психологической наукой, в значительной степени стимулируют развитие психологической теории. Таким образом, связь психологической науки с практикой обогащает и науку, и практику, отвечая интересам общества в целом.

Охрана здоровья людей является одной из важнейших областей общественной практики, требующей участия психологов, в том числе и специалистов в области нейропсихологии, что неоднократно обсуждалось в психологической литературе (А. Р. Лурия и др., 1978; М. М. Кабанов, Б. Д. Карвасарский, 1978; Б. Д. Карвасарский, 1996, 2000; В. Н. Краснов, 1998; Ю. Ф. Поляков, 1998 и др.).

Помощь больному человеку - взрослому, ребенку - при самых различных заболеваниях мозга (сосудистых, травматических, опухолевых и др.) в современных медицинских учреждениях оказывают не только врачи, но и психологи. Тесную связь нейропсихологии с практикой здравоохранения можно проследить с самых первых шагов ее становления.

Отечественная нейропсихология сформировалась как самостоятельная наука прежде всего под воздействием потребностей практики - необходимости диагностики локальных поражений головного мозга и восстановления нарушенных психических функций.

Уже первые нейропсихологические исследования, которые проводились в нашей стране Л. С. Выготским и А. Р. Лурия в конце 20-х- начале 30-х годов XX века (в клинике нервных болезней им. Г. И. Россолимо в Москве и в клиниках психоневрологического института в

101

107

Рис. 16. Компьютерный томограф:

А - схема устройства; Б - компьютерная томограмма. Видна большая зона патологического очага в средне-задних отделах левого полушария. Нейропсихологическая симптоматика указывает на вовлечение в патологический очаг и соседних теменно-затылочных, и височных отделов левого полушария

ных с паркинсонизмом, болезнью Альцгеймера, Пика и другими заболеваниями, имеющими органическую основу. Нейропсихологические исследования больных с различными психическими заболеваниями, проведенные за последние годы, показали большие диагностические возможности нейропсихологических методов в психиатрии (Я. К. Корсакова, 1998; В. Н. Краснов, 1998 и др.).

Особую область применения нейропсихологических методов составляет использование их в целях контроля за ходом лекарственной терапии больных, перенесших нейрохирургические операции (О. А. Кроткова, 1982; В. Л. Найдин и др., 1982; Э. Ю. Костерина и др., 1996, 1997 и др.), а также оценки успешности того или иного хирургического приема или типа операции (Л. И. Московичюте и др., 1982а, б). В этих случаях по динамике изменения (восстановления или регресса) высших психических функций можно судить об эффективности того или иного лечебного мероприятия.

Нейропсихология оказалась состоятельной и при решении экологических проблем. Опыт применения нейропсихологических знаний к анализу последствий радиационного облучения малыми дозами, не вызывающими лучевой болезни, но уже влияющими на ЦНС (у людей, участвовавших в ликвидации последствий чернобыльской аварии), показал, что нейропсихологические методы позволяют выделить

108

Глава 6. Отечественная нейропсихология - нейропсихология нового типа

Решение междисциплинарной проблемы 'мозг и психика' зависит от успехов многих нейронаук и в значительной степени - от успехов нейропсихологии. На современном этапе изучения данной проблемы есть все основания считать, что нейропсихологические представления о соотношении мозга и психики, предложенные А. Р. Лурия, являются наиболее адекватными современному уровню знаний и наиболее продуктивными по сравнению с другими нейропсихологическими концепциями.

Подводя итоги сказанному выше (см. гл. 1-5) следует определить наиболее существенные отличия нейропсихологии, созданной А. Р. Лурия и его учениками, от других нейропсихологических школ, прежде всего от западных.

А. Р. Лурия и его ученики создали нейропсихологию нового типа, которая не имеет аналогов за рубежом. Новизна и оригинальность луриевской нейропсихологии, отличающие ее от других нейропсихологических школ, состоят в следующем.

1. Прежде всего - это непосредственная связь луриевской нейропсихологии с общепсихологическими идеями Л. С. Выготского и его школы. Это идеи о культурно-историческом генезе, опосредованности, системности и иерархическом строении всех психических процессов, и прежде всего высших психических функций, или 'психологических систем' (где инвариантна лишь задача, а способы ее достижения вариативны). Единицей анализа психики и ее нарушений, согласно взглядам А. Р. Лурия и его учеников, являются именно высшие психические функции - сложные виды психической деятельности, системные по своему строению, прижизненно сформированные, опосредованные знаками-символами (прежде всего речью) и произвольно регулируемые.

117

124

'Лурия-Небраска' (LNNB), 'Нейропсихологическая оценка детей' (NPSY) и другие, - в которых делаются попытки совместить луриевский (качественный) и психометрический (количественный) подходы к топической диагностике локальных поражений головного мозга. Одной из наиболее известных на Западе является версия стандартизации 'луриевского нейропсихологического обследования', предложенная А. Кристенсен1.

Однако следует отметить, что многим практическим психологам за рубежом более известны 'луриевские методы нейропсихологической диагностики', чем его теоретические работы.

В целом, научное наследие А. Р. Лурия оказало существенное влияние не только на теоретические основы и методический арсенал современной западной нейропсихологии, но и на разработку ряда конкретных направлений, таких как афазиология, нейролингвистика, нейропсихология памяти, изучение проблемы вербальной регуляции поведения (проблемы функций лобных долей), на реабилитационное направление и ряд других2, что позволяет говорить о мировом значении достижений А. Р. Лурия и его школы.

1 Этот вариант стандартизации луриевских методов был опубликован на западе А. Кристенсен еще при жизни А. Р. Лурия. Сам он считал его упрощенным, не полностью отражающим его подход к диагностике локальных поражений головного мозга.

2 Подробнее см.: I Международная конференция памяти А. Р. Лурия: Сб. докладов / Под ред. Е. Д. Хомской, Т. В. Ахутиной. - М.: РПО, 1998, а также 'Тезисы...' этой конференции (М.: РПО, 1997); 'А. Р. Лурия и психология XXI века'. Вторая международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. Р. Лурия. Тезисы докладов. - М., 2002, а также сборник докладов под тем же названием, вышедший под редакцией Т. В. Ахутиной и Ж. М. Глозман в 2003 году.

Раздел II. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ МОЗГА

Глава 7. Проблема высших психических функций в нейропсихологии

Как уже говорилось выше (см. гл. 2), в понятийном аппарате отечественной нейропсихологии можно выделить два класса понятий:

♦ вошедшие в нейропсихологию из общей психологии;

♦ сформированные в самой нейропсихологии.

Среди понятий первого класса центральное место занимает понятие 'высшие психические функции'. Именно высшие психические функции рассматривались Л. С. Выготским и А. Р. Лурия как основная психическая реальность, которую следует сопоставлять с работой мозга. Принципы соотношения психики и мозга были сформулированы А. Р. Лурия в виде теории системной динамической локализации (мозговой организации) высших психических функций. Как известно, луриевская концепция мозговых основ психики, основанная на понятии 'высшие психические функции', оказалась более адекватной современным анатомическим и физиологическим знаниям о работе мозга, более продуктивной по сравнению с другими теоретическими построениями в этой области и - что очень важно - более эффективной при анализе конкретных нарушений различных психических процессов, возникающих вследствие очаговых поражений головного мозга. Большое значение, которое имеет понятие 'высшие психические функции' для отечественной нейропсихологии, требует более подробного его рассмотрения.

Термин 'высшие психические функции' был введен в психологию Л. С. Выготским, который различал 'элементарные' (или 'натуральные') и 'высшие психические функции' (логическое мышление, логическая память, произвольное внимание, запоминание, речь и др.). Л. С. Выготский считал, что в отличие от 'натуральных' психических процессов, свойственных и животным, высшие психические функции представляют собой специфически человеческие формы психики. На основе диалектико-материалистической методологии Л. С. Выготским

127

130

Из произведений А. Р. Лурия

Факты, которые были получены в нашем исследовании и которые представляют фрагмент более обширной работы, позволяют прийти к существенным выводам, имеющим большое значение для понимания природы и строения познавательных процессов человека.

Они убедительно показали, что структура познавательной деятельности на отдельных этапах исторического развития не остается неизменной и что важнейшие формы познавательных процессов - восприятие и обобщение, умозаключение и рассуждение, воображение и анализ своей внутренней жизни - имеют исторический характер и меняются с изменением условий общественной жизни и овладением основами знаний.

Исследование, проделанное нами в уникальных и неповторимых условиях перехода к коллективным формам труда и культурной революции, показало, что с изменением основных форм деятельности, с овладением грамотой и с переходом на новый этап общественно-исторической практики возникают капитальные сдвиги в психической жизни человека, которые не ограничиваются простым расширением его кругозора, но которые создают новые мотивы деятельности и существенно изменяют структуру познавательных процессов.

Основная черта наблюдаемых сдвигов сводится к тому, что если в условиях относительно простых форм хозяйства и почти сплошной неграмотности решающую роль играли соответствующие формы практики с доминирующей ролью непосредственного наглядно-действенного опыта, то с переходом к коллективному труду, новым формам общественных отноше- ==>

♦ у жителей отдаленных деревень - неграмотных, не вовлеченных в общественные социальные формы жизни - отсутствуют типичные зрительные иллюзии. Мышление их носит образный конкретный характер, а при решении логических задач наблюдается тенденция использовать лишь свой собственный личный опыт;

♦ у жителей других территорий Узбекистана - грамотных, ведущих иной социальный и экономический образ жизни - результаты были сходны со среднестатистическими.

Эти и ряд других особенностей познавательных процессов, свойственных первой категории жителей Узбекистана, показывают, что не только содержание, но и структура познавательных процессов в значительной степени определяются социально-общественными, культурными условиями жизни.

131

Глава 8. Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии

Общие принципы работы анализаторных систем

Мы переходим к той части раздела, которая посвящена нейропсихологическому анализу сенсорных и гностических расстройств, возникающих при поражении разных уровней основных анализаторных систем.

Во всех главах этого раздела мы кратко остановимся на основных принципах строения каждого анализатора и рассмотрим вклад каждого из уровней той или другой анализаторной системы в мозговую организацию высших психических функций.

Анализаторные системы человека - сложные многоуровневые образования, направленные на анализ сигналов определенной модальности.

Можно выделить несколько общих принципов строения всех анализаторных систем:

а) принцип параллельной многоканальной переработки информации, в соответствии с которым информация о разных параметрах сигнала одновременно передается по различным каналам анализаторной системы;

б) принцип анализа информации с помощью нейронов-детекторов, направленного на выделение как относительно элементарных, так и сложных, комплексных характеристик сигнала, что обеспечивается разными рецептивными полями;

в) принцип последовательного усложнения переработки информации от уровня к уровню, в соответствии с которым каждый из них осуществляет свои собственные анализаторные функции;

г) принцип топического ('точка в точку') представительства периферических рецепторов в первичном поле анализаторной системы;

146

157