Труды

действительных членов

и членов-корреспондентов

Академии

педагогических наук

СССР

Академия

педагогических наук

СССР

А. Н. Леонтьев

Избранные

психологические

произведения

В двух томах Том I

Под редакцией

В. В. Давыдова, В.

П. Зинченко, А. А. Леонтьева, А. В. Петровского

Москва

'Педагогика'

1983

ББК 88

Л47

Печатается по рекомендации

Редакционно-издательского

совета

Академии

педагогических наук. СССР

Составители

А. Г. Асмолов, М. П. Леонтьева

Автор

очерка о А. Н: Леонтьеве В. П. Зинченко

Авторы

комментариев А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев

Рецензенты:

доктор

психологических наук А. Н. Соколов, доктор педагогических наук Е. И. Руднева

Леонтьев А. Н. Избранные психологические

произведения: В 2-х т. Т. I -М.: Педагогика, 1983.- 392 с., ил.- (Труды д. чл. и чл.-кор. АПН

СССР).

В подзаг..: АПН СССР. Пер. 1 р. 50 к.

Том содержит работы,

сгруппированные по трем тематическим разделам. В первый раздел вошли работы

разных лет, отражающие становление и развитие методологических основ

современной совет-сков психологии. Во второй раздел вошли две крупные работы, в

которых раскрыты положения о возникновении психического отражения и его

развитии в процессе филогенеза до зарождения человеческого сознания. В третьем

разделе собраны работы, посвященные изучению психического развития в процессе онтогенеза.

Ряд работ публикуется впервые.

Для

специалистов в области психологии, педагогики и философии.

л 4303000000-025 24_g, ББК 88

005(01)-83 15

© Издательство 'Педагогика', 1983 г.

К 80-летию

со дня рождения

лауреата

Ленинской премии,

профессора

Алексея Николаевича

ЛЕОНТЬЕВА

Предлагаемые

вниманию читателя 'Избранные психологические произведения' А. Н. Леонтьева -

первое посмертное издание трудов выдающегося ученого. В связи с этим перед

редколлегией встает нелегкая задача выбора из обширного научного наследия А. Н.

Леонтьева именно тех работ, которые наиболее полно передают главное в его

творчестве. Каким образом в мозаике произведений, написанных в разное время и

по разному поводу, выделить тот логический стержень, тот, как бы сказал сам

Алексей Николаевич, 'придающий смысл всему сделанному мотив'? Ни хронология

появления произведений, механически расставляющая все работы на безликой

временной оси, ни фундаментальные сборники, такие, как 'Проблемы развития

психики', не облегчают решение этой задачи. Самое большое, что отражают

сборники, - это логику того или иного периода творческих исканий А. Н.

Леонтьева, а не единую панораму его сложного и порой противоречивого

теоретического наследия. Не раскрывают подобные сборники и того места, которое

занимает А. Н. Леонтьев как в школе Л. С. Выготского, так и в истории

психологической науки. В связи с этим в настоящем издании хронологический

принцип всюду подчинен логическому.

5

Логический принцип, положенный в основу композиции настоящего

издания психологических трудов А.Н. Леонтьева, можно охарактеризовать как

принцип историзма, исторического подхода к изучению психических явлений; за

воплощение этого принципа в ткани конкретных исследований А. Н. Леонтьев

боролся всю жизнь. Композиция избранных произведений составлена таким образом,

чтобы помочь читателю отчетливее увидеть становление советской психологии как

'исторической человеческой психологии'. В соответствии с этим двухтомник разбит

на пять логически связанных друг с другом разделов.

Первый раздел

'Исторический подход к изучению психических явлений' отражает разработку А. Н.

Леонтьевым одной из центральных идей его теории - идеи об

общественно-исторической природе психики человека. Раздел открывается небольшой

статьей, в которой А. Н. Леонтьев, прощаясь с Л. С. Выготским, как бы принимает

от него творческую эстафету. В ней и следующей статье в предельно сжатом виде

раскрывается суть учения Л.С. Выготского и дается оценка его личности, его роли

в советской психологии. Затем идут уже ставшее классическим экспериментальное

исследование по психологии памяти, в котором реализуются принципы

культурно-исторической теории психики, и впервые публикуемое исследование речи,

знакомое ранее психологам лишь по устным выступлениям А. Н. Леонтьева. Раздел

завершается относительно поздними работами автора 'Биологическое и социальное в

психике человека' и 'Об историческом подходе к изучению психики человека', в

которых А. Н. Леонтьевым как бы подводится итог разработки принципа историзма в

психологии.

Таким образом, все

статьи первого раздела объединяет мысль о том, что постичь психические явления

- это значит изучить их в процессе развития, раскрыть историю их становления.

Но любая история приведет лишь к поверхностному описанию, если не будут

раскрыты те силы, которые ее творят. Что порождает психическое отражение?

Каковы закономерности его функционирования и развития? Отвечая на вопрос о

движущих силах развития психики, о подлинном демиурге психического отражения,

А. Н. Леонтьев вводит категорию деятельности, в анализе которой он видит

исходный момент познания мира психических явлений. Исторический подход остается

бесплодным, если в нем не реализуется идея анализа предметной деятельности как

главного метода. Вот альфа и омега общепсихологической теории деятельности А.

Н. Леонтьева.

Во втором, третьем

и четвертом разделах принцип исторического подхода к психике конкретизируется

на материале филогенеза, онтогенеза и функционального развития психического

отражения. Даже сами названия разделов говорят о принятой логике композиции

'Избранных психологических произведений': возникновение и эволюция психики,

развитие психики в онтогенезе и, наконец, функционирование различных форм

психического отражения. Все эти разделы объединяет идея А. Н. Леонтьева о том,

что

6

только через

анализ предметной деятельности современная психология может прийти к раскрытию

подлинных закономерностей функционирования и развития психики, к объективному

изучению психического. Если, однако, на ранних этапах становления школы Л. С.

Выготского, А. Н. Леонтьева и А, Р. Лурия категория предметной деятельности

вводилась хотя и на весьма почтенных, но все же подсобных ролях, а именно в

качестве средства .объяснительного принципа при изучении, например, развития

психического отражения в ходе биологической эволюции, или развития психики

ребенка, или порождения образа, то впоследствии теоретические поиски А. Н.

Леонтьева все более и более сосредоточиваются на изучении самой предметной

деятельности, ее строения и динамики, ее.объяснительного потенциала.

Наиболее

завершенную форму эти поиски получили в работе 'Деятельность. Сознание.

Личность', которой и открывается последний, пятый, раздел двухтомника. В этот

раздел также помещены труды, написанные и частично опубликованные А. Н.

Леонтьевым в последние годы жизни. В них .как бы намечается 'зона ближайшего

развития' теории деятельности, ее перспективы.

В

двухтомник включена публикуемая впервые полная библио-графия работ А. Н.

Леонтьева. Все статьи снабжены краткими комментариями.

Такова в общих

чертах композиция 'Избранных психологических произведений' А. Н. Леонтьева.

А. Г. Асмолов, М. П. Леонтьева

7

Существуют

ученые, судьбы которых неразрывно связаны с историей становления науки и своей

страны. К их числу принадлежит, наряду с такими выдающимися психологами, как

Лев Семенович Выготский, Александр Романович Лурия, и Алексей Николаевич

Леонтьев. Конечно, говоря о личности этого ученого, можно было бы

охарактеризовать его как одного из основоположников советской психологии и

создателя теории деятельности, без которой сегодня немыслима отечественная

наука, можно было бы привести длинный список его чинов и регалий. Но разве

приблизят подобные сведения хотя бы на йоту к пониманию творчества и личности

А. Н. Леонтьева? Разве откроют нам секрет, откуда взялась в трех молодых людях

- Л. С. Выготском, А. Н. Леонтьеве и А. Р. Лурия -дерзость, побудившая их

поставить перед собой задачу создания психологии нового типа - марксистской

психологии? Они взялись за эту неслыханную по своей трудности задачу, взялись и

решили ее.

Начало научной

деятельности Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурия почти совпадает с

началом истории Советской страны. И весьма знаменательно, что строительство но-

8

вой

психологии начиналось не с теории, а с практики: педагогическая, детская

психология, дефектология (Л. С. Выготский); клиника и изучение однояйцевых

близнецов (А. Р. Лурия); формирование понятий у школьников

(А. Н. Леонтьев); психологические основы иллюстрации детских сказок и развитие

мышления ребенка (А. В. Запорожец); овладение детьми простейшими орудиями (П.

Я. Гальперин); развитие и формирование памяти школьников (П. И. Зинченко) -вот

далеко не полный список тех практических задач, которые решались в коллективе,

возглавлявшемся Л. С. Выготским, а после его кончины А. Н. Леонтьевым и А. Р.

Лурия. Работали они много и радостно. Теория была для них средством, а не

целью. Они все участвовали в происходивших в стране великих преобразованиях,

делали все для того, чтобы психология внесла свой вклад в эти преобразования.

Характерно, что, говоря о практике, Л. С. Выготский неоднократно сравнивал ее с

камнем, который презрели строители и который стал во главу угла. И этот путь

оказался правильным. Именно он привел к теории.

В первых научных работах

есть неповторимая прелесть, удивительная, граничащая с прозрением свежесть

взгляда. И, может быть, поэтому первые работы больше отмечены печатью личности

писавшего. Такой работой, несомненно, является первая книга А. Н. Леонтьева

'Развитие памяти' (1931), в которой содержатся основные положения будущей

психологической теории деятельности.

Следует упомянуть

также и о том, в какой борьбе и идейной полемике рождалась эта теория. А борьба

шла не только извне, но и внутри школы Л. С. Выготского. В первой большой

публикации П. И. Зинченко, датированной 1939 г., была дана в высшей степени суровая

критика работ Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, но при 'этом автор статьи не

преминул указать, что его исследование непроизвольной памяти выполнено под

руководством А. Н. Леонтьева.

Значение

психологической теории деятельности для развития современной психологии вкратце

можно охарактеризовать следующим образом.

1. Ее разработка в

нашей стране - это не веяние, а веление времени, это достижение всей

психологической науки. В ее создание внесли огромный вклад не только школа Л.

С. Выготского - А. Н. Леонтьева, но и целый ряд выдающихся психологов,

принадлежавших к другим направлениям и школам. Можно назвать имена Б. Г.

Ананьева, М. Я. Басова, П. П. Блонского, С. Л. Рубинштейна, А. А. Смирнова, Б.

М. Теплова, Д. Н. Узнадзе. Наиболее существен был вклад С. Л. Рубинштейна.

2.

Психологическая теория деятельности ассимилировала, освоила, практически

переработала достижения и опыт мировой психологической науки.

3. Эта

теория вобрала в себя общенаучные достижения, экспликация которых является

важным условием развития всякой науч-

9

ной

дисциплины. К таким достижениям можно отнести теорию эволюции выдающегося

биолога А. Н. Северцова, уникальные исследования создателя биопсихологии В. А.

Вагнера, результаты исследований физиологии мозга, работы органов чувств и

двигательного аппарата, полученные И. М. Сеченовым, Ч. Шеррингтоном, Н. Е.

Введенским, А. А. Ухтомским, И. П. Павловым, и особенно Н. А. Бернштейном.

4.

Эта

теория неотделима от передовой историко-философской традиции, экспликация

достижений которой применительно к задачам психологии была осуществлена прежде

всего Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном, а затем

продолжена как последователями и учениками самого Алексея Николаевича

Леонтьева, так и советскими философами и методологами науки, такими, как Э. В.

Ильенков, П. В. Копнин, В. А. Лекторский, А. П. Огурцов, В. С. Швырев, Э. Г.

Юдин и многие другие.

5.

Создание

психологической теории деятельности связано с осмыслением достижений

гуманитарных наук и искусства. Эти достижения в трудах Л. С. Выготского, Д. Б.

Эльконина, А. А. Леонтьева освоены лишь частично, и весьма актуальной

представляется дальнейшая работа по освоению психологами научного наследия

таких исследователей искусства, как М. М. Бахтин, П. Валери, А. Ф. Лосев и

многие другие.

6.

Психологическая

теория деятельности теснейшим образом связана с прикладными отраслями

психологии. Между этой теорией и ее практическими приложениями непрестанно

происходит обмен и взаимообогащение идеями, методами, результатами. В ряде

отраслей психологии эта теория достигла высоких уровней операцио- нализации в

лучшем смысле этого слова. Иными словами, основные положения теории

деятельности нашли свое отражение практически во всех разделах психологической

науки. Поэтому ее не случайно называют общепсихологической теорией

деятельности.

Вряд ли здесь есть

необходимость детально разбирать эту теорию. Для этого читателю лучше

обратиться к- публикуемым в двухтомнике работам самого Алексея Николаевича, но

основную идею общепсихологической теории деятельности, наиболее рельефно

прозвучавшей в последней вышедшей при жизни А. Н. Леонтьева книге

'Деятельность. Сознание. Личность', хочется разобрать подробнее.

В попытке понять и оценить

какое-либо дело необходимо в первую очередь исходить из его цели. Не является

исключением в этом отношении научная теория. Конечным пунктом, ориентиром

развития психологической теории сознания была для А. Н. Леонтьева проблема

'психологического мира', 'образа мира'. Исходной точкой его теоретического

построения была категория жизни. Одновременное и в каком-то смысле встречное

движение от этих предельных для психологии категорий и должно было дать теорию

человеческого сознания. Вместе с тем обе категории постоянно присутствуют в

каждом моменте развертывания данной теории, составляя ее душу, ее сокровенную

суть. Эти категории уже присутствовали,

10

правда не в

столь отчетливой форме, в первых работах А. Н. Леонтьева по проблеме

возникновения психик'.

Полезно

напомнить идейную ситуацию, сложившуюся в школе Л. С. Выготского к 30-м гг. Самого Л. С. Выготского в то время

больше всего интересовала проблема генезиса и строения сознания. На ее решение

в конечном счете были направлены проводившиеся им исследования высших психических

функций, таких, как эмоции, воображение, мышление, речь. Не случайно Л. С.

Выготский следующим образом заканчивает книгу 'Мышление и речь': 'Сознание

отображает себя в слове, как солнце в малой капле воды. Слово относится к

сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к

космосу. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм

человеческого сознания' (1934, с. 318). Эту же цель преследовали и первые

исследования внимания и памяти, выполненные А. Н. Леонтьевым под руководством

Л.С. Выготского.

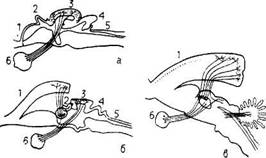

В середине 30-х гг. А.

Леонтьев обращается к проблеме генезиса психики. Он совместно с А. В.

Запорожцем разрабатывает гипотезу, согласно которой возникновение элементарной

чувствительности связано с кардинальными изменениями условий жизни органических

существ. Он связывает превращение раздражимости в чувствительность с переходом

организмов от существования в гомогенной среде к жизни в среде, вещно

оформленной, состоящей из отдельных .предметов. Решая проблему возникновения

психики, А. Н. Леонтьев шел от мира (условий жизни), суживая его при

формулировании своей гипотезы до предмета потребности. Таким образом, он

последовательно переходит от понятия 'жизнь' к понятию 'жизнедеятельность',

затем к понятию 'деятельность', которое становится центральным в его

психологической концепции. Не меньшую роль в этой концепции играет понятие

'предмет деятельности'. Как сама деятельность есть единица жизни, так основной,

конституирующий ее момент - предмет деятельности есть не что иное, как единица

мира. Без учета этого положения невозможно понять идею А. Н. Леонтьева,

согласно которой мотивом деятельности является предмет, отвечающий потребности

субъекта.

Действительно,

почему внешний предмет, вещь - это мотив моей деятельности? Но разве он сам по

себе может побуждать меня? Разве не моя потребность, желание, разве не

предвосхищаемое мною удовольствие от овладения этим предметом или

соприкосновения с ним заставляют меня действовать? И вообще, я должен сначала

по крайней мере воспринять эту вещь, прежде чем она (а значит, уже не она, а ее

образ) сможет оказать на меня мотивирующее воздействие. Ведь если даже

предположить на минуту, что вещи сами по себе побуждают субъекта к

деятельности, то в таком случае он становится марионеткой в руках вещей:

деятельность актуализировалась бы при всяком появлении вблизи субъекта внешнего

предмета, вне зависимости от того, есть ли у субъекта в данный момент

потребность в нем или нет. Но раз в действительности такая ситуация не

наблюдается, то, следовательно, исходное

11

предположение

о том, что функцию мотива деятельности выполняет ее предмет, неверно.

В подобных

рассуждениях кроется, как любил говорить Алексей Николаевич, 'большая

психологическая правда, но одновременно и большая ложь'. Вещи сами по себе

действительно не могут побуждать деятельность. Но это не значит, что предмет не

обладает такой способностью. Методологическая сердцевина вопроса в том и

состоит, что субъект не живет в мире вещей и событий самих по себе, как

предполагает абстракция изолированного робинзонадного существования человека.

Суть этой абстракции заключается в том, что в онтологии отдельно и

безотносительно друг к другу рассматриваются человек (как абстрактный

изолированный человеческий индивид) и мир. Последний, естественно, может

браться и берется при этом 'только в форме объекта или в форме созерцания, а не

как чувственно человеческая деятельность, практика, не субъективно'1. Иными словами, если мы изначально не положили в онтологию

психологической теории некоторую положительную, практическую, деятельную,

жизненную связь между индивидом и миром, а рассматриваем их как две отделенные

и противостоящие друг другу вещи и только затем ищем те формы связей, которые

вытекают из природы этих вещей, то мы неминуемо придем к одной из двух

возможностей, предусмотренных в приведенном выше высказывании К. Маркса. В

первом случае мы увидим действительность глазами абсолютного внешнего

наблюдателя, не учитывающего факта присутствия и действия в мире живого и

страстного субъекта (т. е. возьмем ее только в форме объекта). Во втором случае

мы увидим действительность глазами, так сказать, абсолютного субъективного

наблюдателя, не берущего в расчет объективных характеристик действительности,

раскрывающихся только в практической деятельности (т. е. возьмем

действительность лишь в форме созерцания).

А. Н. Леонтьев в

своих исследованиях исходил из онтологических посылок, прямо противоположных

абстракции робинзонадного существования человека. Онтологию, лежащую в основе

психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева, можно назвать онтологией

'человеческого бытия в мире'. Она исходит из того факта, что мы нигде, кроме

наших абстракций, не находим человека до и вне мира, вне реальной и действенной

связи его с объективной действительностью. Его жизненный мир является,

собственно говоря, единственным побудителем, источником энергии и содержания

жизнедеятельности. Когда же в целях построения психологической теории мы

выделяем в качестве единиц жизни субъекта отдельную деятельность, то в рамках

этой позитивной абстракции мир представлен отдельным предметом, который по

существу есть не что иное, как единица жизненного мира. Предмет, таким

образом,- это не просто вещь, а вещь, уже включенная в бытие, уже ставшая

необходимым 'органом' этого бытия, уже субъективированная са-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. -42. с.

261.

12

мим жизненным процессом

до всякого специального (созерцательного) освоения ее.

Это один из

наиболее трудных пунктов психологической теории деятельности. По его поводу

нередко высказываются недоумения и возражения, в том числе и такого рода, что

концепция мотивации А. Н. Леонтьева не соответствует фактам. Будь она верна,

живые существа, столкнувшись с предметом потребности, каждый раз приступали бы

к ее удовлетворению, становились бы рабами предметного мира. Что касается этого

возражения, то оно ничем не отличается от 'опровержения' закона свободного

падения эмпирическими фактами падения тел, не соответствующими формуле этого

закона. Дело в том, что всякая закономерность, в том числе и обсуждаемая теперь

закономерность побуждения деятельности предметом, реализуется в чистом виде

только в идеальных условиях. В данном случае таким условием является

'отдельность' деятельности, т. е. отсутствие влияния на ее побуждение со

стороны других деятельно-стей субъекта, но это как раз та точка в теоретическом

движении, где представление о предмете потребности как единственной инстанции

побуждения перестает работать и требуется введение дополнительных представлений

о внутренних процессах сознания, опосредствующих побуждение деятельности.

Следовательно, предметная деятельность порождает психику, как орган собственной

регуляции, освобождающий деятельность от фатальной ситуативной зависимости. И

высшие психические функции в психологической теории деятельности сохраняют

черты этой предметной деятельности. На таком понимании построен подход к

изучению процессов восприятия, памяти, мышления как систем перцептивных,

мнемических умственных действий, подход, развитый школой Л. С. Выготского, А.

Н. Леонтьева, А. Р. Лурия.

Таким образом,

подтверждается тезис о том, что деятельностная теория психики и сознания

строится под знаком двух ведущих категорий - жизни и мира. Чтобы правильно

понимать эту теорию, нужно все время помнить, в каком онтологическом

пространстве она строится. Это пространство не физическое и не феноменальное,

хотя оно связано с тем и другим, находясь как бы на их границах, это жизненный

мир, 'материей которого является деятельность'. И эта материя характеризуется

собственной биодинамической и чувственной тканью. Кроме того, поскольку речь

идет о человеке и человеческой деятельности, то этот мир пропитан знаковостью,

символичностью, нормативностью, которые объективно (т. е. независимо от

индивидуального сознания и произвола) структурируют его. Здесь уже речь идет не

о предметной деятельности человека, но об исторически развивающейся предметной

деятельности человечества. Поэтому, по А. Н. Леонтьеву, '... 'оператором'

восприятия являются не просто накопленные ассоциации ощущений и не апперцепция

в кантианском смысле, а общественная практика' (наст, изд., т. II, с. 133). Но восприятие вместе с этим

подчиняется и общим свойствам, связям, закономерностям реальной

действительности: 'Это - другое, более полное выражение предметности субъектив-

13

ного образа,

которая выступает теперь не только в его изначальной отнесенности к отражаемому

объекту, но и в отнесенности его к предметному миру в целом' (там же, с. 133).

И здесь мы

встречаемся с чрезвычайно интересной эволюцией взглядов А. Н. Леонтьева. Если

при исследовании генезиса ощущений ему пришлось сузить окружающий мир,

редуцировать его до отдельного предмета удовлетворения потребности или даже до

его отдельных свойств, то спустя почти 40 лет в анализе сложных процессов

перцепции А. Н. Леонтьев делает противоположный ход. Он 'расширяет' отдельный

предмет до границ предметного мира как такового. Оказывается, что условием

адекватности восприятия отдельного предмета является адекватное восприятие

предметного мира в целом и отнесенности предмета к этому миру. Сказанное означает,

между прочим, и то, что новая онтология психологической реальности потребовала

иной концептуальной схемы для ее описания и развития новых методов для ее

исследования по сравнению с теми, которые были развиты в классической

психологии. Проиллюстрируем это на примере деятельностной теории сознания, взяв

ее в историческом контексте.

Теория

сознания классической психологии неотделима от ее интроспективного метода.

Сознание, наблюдаемое как непосредственная внутренняя рефлексия, представлялось

либо пространством, в котором развертываются психические процессы, либо

особенным качеством этих процессов - их большей или меньшей 'освещенностью'.

Так или иначе сознание понималось как имеющая самостоятельное бытие особая

сущность, которую можно и должно изучать, отвлекаясь от тех примесей, которые

привносятся в него извне: из опыта социальных отношений индивида и его

взаимодействия с вещами внешнего мира. Другими словами, метод исследования

сознания состоял в очищении непосредственного опыта от любых внешних содержаний,

в деобъективации его, а получающийся в результате остаток и был искомым чистым

сознанием. Однако всякий раз оказывалось, что после такого 'выпаривания'

интроспекция исследователя упиралась в пустоту, так что не оставалось ничего

другого, как принять за сознание ее самое.

Анализ

классической психологии сознания, проделанный А. Н. Леонтьевым, показал

бесперспективность исследования индивидуального сознания вне его связей,

во-первых, с конкретным бытием человека и, во-вторых, с общественным сознанием.

Это означает одну

простую и в то же время чудовищно трудную для понимания вещь. Так же как мы с

большим трудом осваиваемся с идеей относительности в физике, нам трудно, в силу

привычек нашей психологизированной культуры, освоить мысль, что на деле мы

оперируем различением внутри самого сознания двух видов явлений: 1) явлений,

сознанием и волей контролируемых и развертываемых (и в этом смысле

идеалконструктивных), и 2) явлений, хотя и действующих в самом сознании, но

неявных по отношению к нему и им неконтролируемых (и в этом смысле

неконтролируемых субъектом и вообще бессубъектных). Мы подчеркива-

14

ем, что речь

идет о различении внутри самого сознания, а не о различении от воздействующих

на него объектов внешнего мира. Важно понять, что нечто в сознании обладает

бытийными (и поддающимися объективному анализу) характеристиками. Источником

бытийных характеристик сознания является человеческое действие, обладающее

биодинамической и чувственной тканью. Именно в этом состоит действительное

содержание принципа единства сознания и деятельности. И в этом же, кстати,

состоит следующий шаг, который был сделан А. Н. Леонтьевым в трактовке сознания

по сравнению, например,-с Л. С. Выготским.

В

деятельностной концепции сознания преодоление недостатков классической теории

выразилось в положении о строении сознания, двумя главными образующими которого

являются значение и смысл. Понятие смысла указывает на то, что индивидуальное

сознание несводимо к безличному знанию, что оно, в силу принадлежности живому

субъекту и реальной включенности в систему его деятельностей, всегда страстно,

короче, что сознание есть не только знание, но и отношение. Понятие значения

фиксирует то обстоятельство, что сознание человека развивается не в условиях

робинзонады, а внутри некоторого культурного целого, в котором исторически

кристаллизован опыт деятельности, общения и мировосприятия, который индивиду

необходимо 'присвоить'. Иначе говоря, понятие смысла выражает укорененность

индивидуального сознания в бытии человека, а понятие значения - подключенность

этого сознания к сознанию общественному.

Развитие А.

Н. Леонтьевым представления о деятельности и сознании является тем плацдармом,

с которого возможно построение плодотворной психологической теории личности.

Сам А. Н. Леонтьев успел, к сожалению, лишь наметить контуры этой теории. В

противоположность теории персонализма, в любых своих вариантах начинающей

построение теории личности с постулирования некоего метапсихологического 'я',

А. Н. Леонтьев считал необходимым исходить из положения, что реальным базисом

личности человека является совокупность его общественных по своей природе

отношений к миру, но отношений, которые реализуются его деятельностью, точнее,

совокупностью его многообразных деятельностей. По мере развития ребенка эти

деятельности все более перекрещиваются и переплетаются между собой, и перед

индивидом встает особая задача освоения и овладения сложностью собственного

бытия. Именно в решении данной экзистенциальной задачи и рождается человеческая

личность, развитие которой в отличие от созревания индивида представляет собой

длинную вереницу рождений. Выделим два из них. Первый - приблизительно в

3-летнем возрасте, когда ребенок в эмоциональной форме начинает связывать

различные жизненные отношения (первые чувства раскаяния и стыда), второй раз -

в подростковом возрасте, когда человек начинает сознательно строить и

перестраивать иерархию своих отношений в мире, т. е. созидать свою собственную

жизнь и самого себя.

Гуманистическая и оптимистическая идея

самосозидания лично-

15

сти

полемически заострена против концепций, рассматривающих личность как продукт

биографии и тем самым оправдывающих фаталистическое понимание судьбы человека.

'Обыватель так и думает, - восклицает А. Леонтьев, - ребенок украл, значит,

станет вором!' Личность способна воздействовать на свое собственное прошлое,

что-то переоценивать, что-то отвергать в себе, словом, она способна сбрасывать

с себя груз своей биографии (наст, изд., т. II, с. 221).

Итак, личность

должна быть понята с психологической точки зрения не как результат

механического наслаивания внешних влияний и собственных поступков, а 'как то,

что человек делает из себя, утверждая свою человеческую жизнь' (там же). Если

продолжить намеченную А. Н. Леонтьевым линию рассуждений относительно функций

психики и личности, то можно прийти к следующему заключению. Психика

представляет собой средство выхода за пределы наличной ситуации, средство,

обеспечивающее не ситуативное, а разумное, 'поленезависимое', свободное

поведение. Точно так же и личность представляет собой средство преодоления поля

или, лучше сказать, пространства деятельностей, средство свободного выбора

одной из них или построения новой.

Указанные

выше достижения психологической теории деятельности, развитой А. Н. Леонтьевым,

были бы немыслимы вне диа-лектико-материалистической философии, особенно

исторического материализма. Методологическая плодотворность и высокий

практический потенциал этого учения прежде всего связаны с понятием предметной

деятельности, сыгравшим исключительно важную роль в формировании и обосновании

социально-исторической концепции марксизма. Психологическая теория деятельности

представляет собой образец разработки данного понятия применительно к анализу

человеческой психики. Это подлинно марксистская теория и в этом ее жизненность

и залог дальнейшего развития.

Сам А. Н. Леонтьев

никогда не смотрел на свои теоретические построения как на законченные. В

последние годы своей жизни в беседах с коллегами и друзьями он часто высказывал

заботу о дальнейшем развитии психологической теории деятельности. Смерть

прервала его собственную деятельность, но мир его идей уже стал неотъемлемой

частью мира идей современной психологии, а знавшие его люди еще долгие годы

будут находиться под влиянием удивительной личности этого человека.

В. П.

Зинченко

16

В ночь на

11 июня смерть вырвала из рядов выдающихся ученых нашей страны профессора Льва

Семеновича Выготского.

Советская

психология потеряла в нем не только крупнейшего исследователя и блестящего

педагога, не только человека замечательных личных качеств - в его лице мы

потеряли одного из тех людей, появление которых в нашей науке имеет решающее

значение в ее развитии, одного из тех людей, жизнь которых столь же неотъемлемо

принадлежит истории психологических знаний, как и их личной биографии. И если

та система научных психологических идей, которая создана Л. С. Выготским,

нуждается для своего полного раскрытия также и в понимании биографии ее творца,

то верно и обратное: только анализ самой этой системы дает действительный ключ

к раскрытию его личности.

Рассмотрение этой

системы невозможно, однако, иначе как в свете широкой исторической перспективы.

Понять истинное значение творчества Л. С. Выготского - значит понять и всю

историческую безнадежность классической психологии, эпигонами которой являются

современные представители буржуазных психологичес-ских теорий, и всю огромность

тех горизонтов, которые раскрываются перед советской психологической наукой в

его исследованиях.

Буржуазная психология

оставалась и остается замкнутой в феноменальном мире сознания, сознания-образа.

Отправляясь в своих построениях от метафизической идеи психологического как

внутреннего и субъективного par exellence,

18

она с

необходимостью возвращается к своим исходным определениям, бесконечно

воспроизводя все в новых и новых вариациях все то же движение внутри

очерченного ею круга. Наиболее последовательные ее представители возвели эту

идею в основной принцип психологической науки, другие безуспешно пытались

прорвать этот порочный круг ценой подмены психологического физиологическим или,

отталкиваясь от субъективно-феноменали-стического исследования, попадали в плен к

исследованию объек-тивно-феноменалистическому, двигавшемуся по

новой, но столь же безнадежной орбите пресловутого поведенчества. Та борьба

отдельных направлений и школ, которые и составляют историческое и современное

лицо буржуазной психологической науки, не должна нас обманывать: она была и

остается борьбой внутри все той же метафизической натуралистической концепции

человеческой психики, концепции, неизбежно мистифицирующей ее истинную

сущность.

Задача, от решения

которой зависело, быть или не быть психологии наукой, и заключалась в том,

чтобы преодолеть в конкретном психологическом исследовании ограниченность

старой концепции психики. Выполнение этой задачи в ее первом приближении и

составило главное содержание работ Л. С. Выготского.

Трактовка Л. С.

Выготским опосредствованной структуры человеческих психологических процессов и

психического как человече- � ской деятельности послужила краеугольным камнем, основой для всей разрабатывавшейся

им научной психологической теории - теории общественно-исторического ('культурного' - в противоположность

'натурному', естественному) развития психики человека. Этим была создана

возможность для прорыва в конкретном исследовании безнадежного круга освященных

вековой традицией натуралистических психологических идей, был сделан первый,

решающий шаг в направлении к новой психологии.

С каждым- новым

экспериментальным исследованием все более и более выявлялась плодотворность

этой идеи. Уже первые систематические исследования генеза высших -

опосредствованных - психологических процессов человека позволили сформулировать

принципиальные законы их развития.

Первый из

этих законов заключается в том, что само возникновение опосредствованной

структуры психических процессов человека есть продукт его деятельности как общественного человека. Первоначально социальная и

внешне опосредствованная, она лишь в дальнейшем превращается в

индивидуально-психологическую и внутреннюю, сохраняя в принципе единую

структуру. Второй общий закон заключается в том, что процесс развития и

перехода деятельности 'извне внутрь' необходимо связан с изменением всего

Строения психики; место раздельно действующих психических функций заступают

теперь сложные новообразования - функциональные психологические системы,

генетически являющиеся межфункциональными связями, сложившимися в реальном

историческом процессе. Отношение между высшими психическими функциями было

некогда реальным отношением между людьми, '...психоло-

19

гическая

природа человека - это совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь

и ставших функциями личности, динамическими частями ее структуры' - так была

выражена эта идея в одной из работ Л. С. Выготского.

Анализ

конкретных форм становления человеческой психики в сложном процессе

'интериоризации' действительных отношений человека к реальности - отношений,

которые суть отношения материально и общественно опосредствованные, - приводит

нас к третьему, основному закону развития, открывающему место и роль речи,

составляющей условие возникновения сознательной, интеллектуальной и волевой

деятельности человека. Его действительное содержание выступает во всей своей

полноте лишь в свете исследований, посвященных анализу внутреннего

опосредствования знаковых операций - анализу развития значений и их структуры,

в движении которых конкретизируется обобщающая деятельность человеческого

сознания. Эти исследования, относящиеся к последнему и самому блестящему циклу

работ Л. С. Выготского, на котором оборвалась его научная деятельность, привели

к новому ряду теоретических положений - положений, составивших основу учения о системном и смысловом строении

сознания.

Психологическая теория

сознания Л. С. Выготского, какой она представляется нам сейчас (мы не знаем его

рукописей), есть новая теория, впервые поставившая на место

идеалистических спекуляций и метафизических понятий научное обобщение подлинно

психологических фактов. Нужно было безоговорочно зачеркнуть старое учение о

феноменальном, бескачественном сознании, о сознании-фетише, о создании-вещи,

отражающем вещь и остающемся в самом себе, чтобы построить учение о сознании

как о процессе, о сознании действующем, раскрывающем действительную, а не

мнимую психическую жизнь человека.

Мы не можем

не видеть в этом учении о сознании тех перспектив, которые оно открывает. Оно

выступает для нас как последнее и наиболее глубокое выражение идеи

общественно-исторической природы психики человека, как конкретная теория осознания человеком

своего - человеческого - бытия. Значение и является формой такого

сознания.

'За сознанием открывается

человеческая жизнь' - эта фраза, как-то оброненная Л. С. Выготским в беседе,

кажется нам не столько резюмирующей итоги, сколько выражающей перспективы

исследований. Как воплощение поистине плодотворной идеи, научная концепция Л.

С. Выготского меньше всего может быть понята как система законченная, замкнутая

и исчерпывающая себя. Понять ее так, значило бы не понять в ней самого

главного: заключенных в ней огромных возможностей дальнейшего движения научной

психологической мысли. Мы понимаем эту концепцию не как систему застывших

истин, которую остается только принять или отвергнуть, но как первое, может

быть еще несовершенное, оформление открываемого ею пути. И если в ходе

дальнейшего развития психологической науки многое в ней предстанет в новом

свете, многое будет

20

изменено или

даже отброшено, то тем яснее выступит то положительное и бесспорное, что

составляет ее действительное ядро1.

Научное творчество Л. С.

Выготского как факт его биографии представляется почти невероятным, не

укладывающимся в такую короткую, срезанную туберкулезом жизнь. И только

сознавая выраженное в его творчестве могущество духовных сил Л. С. Выготского,

можно понять и эту переобремененную жизнь. Здесь на протяжении немногим больше

десятилетия и борьба против старой челпановской психологии, и первым пройденный

этап бихевиоризма, в плену идей которого еще долгое время оставались многие из

его соратников, и, наконец, главное - интенсивнейшая, ни на минуту не

прекращающаяся, лихорадочная, невиданная по темпам работа по созданию

собственных психологических идей, постоянная практическая их проверка в

конкретном исследовании и одновременно широчайшая пропаганда этих идей в

педагогической деятельности, всюду, где было можно и где хватало сил.

Трудно переоценить

значение сделанного Л. С. Выготским в советской психологии. Сделанное велико

уже само в себе, оно, однако, кажется нам еще большим, когда мы вновь и вновь

думаем над тем, что содержится в его творчестве, в зерне, в перспективе.

Сознание важности этих перспектив определило позицию Л. С. Выготского как борца

советской науки, до последней минуты со всей твердостью отстаивавшего свои

идеи, неутомимо разъяснявшего их действительный смысл и всю силу своего

блестящего слова обращавшего на тех, кто выступал в качестве его научных

противников.

Влияние Л. С.

Выготского огромно: оно сказалось на судьбе не только психологии, но в

известном отношении и на развитии смежных с ней дисциплин. Всякая наука на

новом этапе своего развития вступает в новые отношения с другими науками: она

изменяет не только свое внутреннее содержание, но и свои внешние связи.

Классическая психология была психологией, безоговорочно принимавшей физиологические

и клинические концепции и в какой-то своей части непосредственно выраставшей на

этих концепциях; сейчас все говорит за то, что это отношение готово измениться,

и мы глубоко убеждены в том, что система понятий новой, подлинно научной

психологии необходимо сделается в будущем исходной для тех психоневрологических

дисциплин, которые внутренне связаны с ней.

Новые

перспективы психологической экспансии, будучи заключены в научной системе,

разрабатывавшейся Л. С. Выготским, обусловливали и его собственный научный

универсализм. Дело не в том, что Л. С. Выготский был и психологом, и педологом,

и де-фектологом, и педагогом, и психопатологом, дело в том, что он был и тем и

другим, оставаясь

психологом, т. е. вносил

в эти дисциплины ту живительную струю, которая множеством ключей била из

создаваемой им психологической теории.

Сделанное

Л. С. Выготским не умрет, ибо оно составляет первый этап движения к подлинно

научной, марксистской психологии.

1 См. анализ концепций Л. С. Выготского в журнале 'Советская психоневрология',

1931. ? 2-3

21

Борьба за проблему сознания в

становлении советской психологии

Трудно переоценить

тот путь, который прошла советская психология за свою полувековую историю.

Многое из того, что сейчас нами воспринимается как бесспорное, почти

самоочевидное, было завоевано ценой напряженной работы мысли наших первых

психологов-марксистов, в многочисленных исследованиях и острых научных спорах.

Одним из важнейших

достижений советской психологии, несомненно, является ее вклад в

конкретно-научную разработку проблемы сознания как высшей, специфически

человеческой формы психического отражения. Особенно полезно вспомнить об этом

вкладе сейчас, когда психология превратилась в разветвленную область знания с

очень специализированными направлениями, интенсивное развитие которых стало

последние годы как бы затенять коренные теоретические проблемы психологической

науки. Однако разработка любого частного направления неизбежно ставит

исследователя перед этими коренными проблемами, и прежде всего перед психологической

проблемой сознания.

История науки -

это не только история завершений. Прежде всего и более всего это исто-

22

рия рождения

новых подходов к. ее проблемам, их переосмыслива-ния. С этой точки зрения

особенно большой интерес представляет вклад в конкретно-психологическое учение

о сознании, сделанный Л. С. Выготским.

Л. С.

Выготский принадлежит к числу на редкость продуктивных и многосторонних

исследователей. Он занимался очень широким кругом психологических проблем,

включающих проблемы детской и педагогической психологии, дефектологии и

патопсихологии. Имя Л. С.

Выготского справедливо

ассоциируется для нас с развитием в психологии общественно-исторического

подхода, с его теорией культурно-исторического развития психики, с изучением

мышления и речи. Но за всем многообразием разрабатывавшихся им проблем, как и

за общей психологической теорией Выготского, скрывается некоторая общая

тенденция, которая образует, так сказать, внутренний контекст его работ. Это -

психологическое исследование сознания. Проблема сознания представляет собой

альфу и омегу творческого пути Л. С. Выготского. Она встала перед ним еще до

того, как он начал развивать идеи об опосредствованном характере психических

функций человека и об их перестройке, происходящей в связи с применением

знаков-средств. Уже в 1925 г.

вышла в свет его статья 'Сознание как проблема психологии поведения', в которой

Л. С. Выготский защищал ту мысль, что центральным для психологии вопросом

является вопрос о природе сознания. Его последние обширные доклады, сделанные в

декабре 1932 и в декабре 1933

г. (один из них продолжался свыше 7 часов!), были также

посвящены психологии сознания - обзору сделанного им в разработке этой

сложнейшей проблемы и некоторым перспективам дальнейшего исследования1.

Обращение Л. С. Выготского

к психологической проблеме сознания было не случайным. В качестве

профессионального исследователя-психолога, сотрудника Института психологии, Л.

С. Выготский выступил в годы, переломные для советской психологии. Это были

годы, когда вокруг лозунга К. Н. Корнилова 'Психология должна стать

марксистской' объединились новые в психологии люди, искавшие новых путей в

этой, переживавшей тяжелый кризис научной ('Да и научной ли?' - спрашивали себя

многие) области знания. Продолжались жаркие теоретические столкновения между К.

Н. Корниловым и Г. И. Челпановым, К. Н. Корниловым и тогдашними рефлексологами.

Главным объектом критики была в то время субъективно-эмпирическая психология Г.

И. Челпано-ва, а главной позитивной тенденцией - тенденция рассматривать психологию

как науку о реакциях человека в их объективных и субъективных проявлениях.

Казалось,

что проблемы сознания как конкретно-психологической проблемы вообще не

существует. На этом молчаливо сходились все участники тогдашних

научно-психологических дискуссий,

1 Доклады эти не стенографировались и сохранились лишь в записях.

23

хотя и по

разным, конечно, основаниям. П. П. Блонский связывал психологическую проблему

сознания с вопросом об особом духовном начале - душе, чем, естественно, снимал

эту проблему с повестки дня; так называемые рефлексологи и советские сторонники

уотсоновского бихевиоризма вообще исключали субъективные явления из сферы

научного знания; не оставляла места для исследования проблемы сознания и

концепция К. Н. Корнилова, 'синтезировавшая' объективный и субъективный подходы

к психике.

Может ли, однако, психология

строиться на марксистско-ленинской основе, обходя проблему человеческого

сознания, не изучая его особенностей и его специфической функции в деятельности

человека? Теперь по этому вопросу не существует двух мнений, в начале же 20-х

гг. вопрос этот просто не возникал. О сознании, разумеется, говорилось, как

говорилось и о социальной сущности человека, о классовом характере психики в

условиях классового общества, но положения, которые высказывались в этой связи,

лишь формально присоединялись к конкретно-научному содержанию психологических

работ того времени. Первый, кто понял необходимость исследовать сознание в

системе марксистской психологии, был Л. С. Выготский, который был в то время

одним из наиболее глубоко марксистски образованных психологов.

Главная

задача, которая и объективно, и субъективно встала перед Л. С. Выготским,

заключалась в том, чтобы прорваться к исследованию сознания как собственно психологической реальности, раскрыть сознание как

специфически человеческую форму психики и дать его содержательную, качественную

характеристику. Эта программа, правда выраженная в других терминах, содержалась

уже в его статье 1925 г.

Но чтобы реализовать ее, нужно было найти новый ход мысли, новый подход к

проблеме.

Теперь мы

знаем, в чем состоял этот подход. В несколько упрощенном виде он может быть

представлен так: если сознание является чисто человеческим приобретением, то

его природу и его качественные особенности следует искать в особенностях

человеческой жизни, которые отличают ее от инстинктивной жизни животных, и

прежде всего в особенностях строения специфической для человека трудовой

деятельности (вспомним эпиграф, который избрал Л. С. Выготский для своей статьи

о сознании!).

Человеческая

деятельность - это деятельность орудийная, инструментальная. Она имеет

структуру опосредствованного

процесса. Иначе говоря,

она содержит два главных, конституирующих звена: объект и средство. Эту же

структуру приобретают у человека и психические процессы, психические функции.

То место, которое в структуре процесса физического труда занимает орудие, в

структуре психических процессов занимает знак, выполняющий функцию средства,

психологического 'орудия', психологического инструмента. Поэтому на первых

этапах развития свою психологическую теорию Л. С. Выготский называл

инструментальной, а предложенный им метод психологического исследования -

методикой двойной стимуляции.

24

Исследование направлялось на изучение опосредствованных

психических процессов: опосредствованных реакцией выбора, опосредствованного

запоминания, внимания. Задача состояла в том, чтобы показать, что первоначально

непосредственные, натуральные

функции сменяются у детей

опосредствованными, культурными,

т. е. такими, которые

являются результатом усвоения ребенком исторически выработанных приемов и

средств управления своими психическими процессами. Проблема собственно сознания

оказалась как бы вне поля исследования. На первый план выдвинулась проблема

историзма психики, проблема перестройки психики под влиянием созданной

человечеством культуры ('культурно-историческая теория развития психики').

Очень скоро

в исследованиях, которые шли по этому пути, был обнаружен капитальный факт,

состоящий в том, что психические процессы, опосредствованные знаками,

необходимо вступают между собой в новые связи и отношения. Эти отношения,

которые завязываются знаком, создают новые системы психических функций,

свойственные только человеческой психике. Положение о системном строении

человеческой психики Л. С. Выготский уже прямо относил к сознанию. Он

формулировал его так: 'сознание имеет системное строение'.

В этом

положении главное, однако, оставалось недосказанным. Ведь системное строение

психических процессов еще должно было быть понято как характеристика именно сознания, этой особой формы отражения реальности.

Надо было исследовать природу самого знака, опосредствующего психические

функции и устанавливающего новые соотношения между ними. В результате знак

открылся еще с одной стороны - как то, что имеет значение. Всякий знак -

безразлично, будет ли это простая зарубка или узелок, завязанный на память, или

цифра, слово, - всегда имеет значение. Только благодаря этому он и способен

выполнять роль звена, которое опосредствует психические процессы. 'Знак, -

писал Л. С. Выготский, - это то, что имеет значение'. Знак опосредствует

деятельность; вместе с тем своим значением он опосредствует само отражение. Опосредствованное значениями, как бы

преломленное сквозь призму значений, психическое отражение мира и является

сознательным отражением, сознанием. Значение есть реальная психологическая

'единица сознания'.

Теперь положение о

системном строении сознания могло быть досказано: 'сознание имеет системное и смысловое строение'.

Л. С. Выготский настойчиво

подчеркивал, что системное и смысловое строение сознания образуют единую его

характеристику. Это было чрезвычайно важно теоретически, так как ликвидировало

характерное для прежней психологии противопоставление процессов сознания и его

содержаний, или объектов, - противопоставление, которое стало настоящим камнем

преткновения на пути создания конкретно-психологической теории сознания. Ведь

понятие 'системное строение' выражает результат опосредствования знаком

элементарных психических функций относительно

25

строения

психических процессов; понятие 'смысловое строение' выражает результат того же

процесса относительно содержания сознания, относительно изменения его смысловых

единиц. Проблема процессов, а также содержаний сознания, таким образом, в корне

трансформировалась и стояла теперь как проблема конкретного психологического

исследования их внутренних взаимосвязей и взаимопереходов, как проблема

исследования диалектики их единства.

Нужно было изучить

движение, развитие значений. Для этого следовало взять значения в их наиболее

типичном и всеобщем виде - значения языковые, значения слов. Экспериментальное изучение развития у детей словесных

значений и составило наиболее обширное и наиболее известное исследование Л. С.

Выготского.

Развитие значений

выступило в этом исследовании как развитие словесных обобщений, понятий и

вместе с тем как развитие мышления. Если взять содержание этого исследования

вне его, так сказать, биографического и субъективного контекста, то оно кажется

посвященным именно мышлению, а не сознанию. На эту мысль наводит и само

название книги, в которой это исследование опубликовано, - 'Мышление и речь'. В

известном смысле это действительно так. И все же, как мы увидим ниже, это -

исследование проблемы сознания, но только в ее проекции на плоскость проблемы

словесного мышления, словесных обобщений.

Изучение развития значений

реализовало необходимый и очень важный этап разработки

конкретно-психологической теории сознания. В самом деле, сознание получило

теперь свою характеристику как мыслящая, разумная психика, а с другой стороны -

как продукт общения, в процессе которого происходит усвоение общественно

выработанных обобщений, знаний, закрепленных в языке. Пересекаясь со взглядами

французской социологической школы, концепция развития значений Л. С. Выготского

вместе с тем резко отличалась от них прежде всего тем, что для Л. С. Выготского

процесс этот отнюдь не мог быть описан как процесс простого запечатления

ребенком 'готовых' понятий или даже их систем. Развитие значений выступило в

исследовании Л. С. Выготского как процесс изменения их внутренней структуры,

характеризующей особенности психологической структуры сознания на разных

генетических стадиях. Характеристика самих значений оказалась при этом

многомерной и психологической. Она оказалась многомерной потому, что структура

каждого значения определяется системой его связей с другими значениями, причем

эту систему Л. С. Выготский совершенно условно представлял себе в виде сферы,

каждая точка которой имеет свою 'широту' и свою 'долготу'. Но это метафорическое,

как говорил о нем сам автор, представление не должно служить основанием для

рассмотрения системы значений как логической. Хотя она и реализует логические

отношения, но образующие ее внутренние связи - это связи функциональные,

психологические. Последнее выступает особенно ясно.

26

если

рассматривать смысловое строение сознания еще по одному измерению, которое

можно было бы назвать макроизмерением. Чтобы пояснить его, Л. С. Выготский

прибегал к такой иллюстрации: встретившись с трудной жизненной ситуацией, мы

обычно размышляем; Марья Болконская - молится; кафр - ложится спать, надеясь

найти решение в вещем сне...

Нет надобности

пересказывать все результаты этого, во всех отношениях очень продуктивного

исследования, вернее - этого цикла исследований Л. С. Выготского. Главное

состоит в том, что сознание действительно получило в них свою качественную и

структурную психологическую

характеристику. И все же

цикл исследований, о котором идет речь, представляет собой лишь этан на пути к

психологической теории сознания. Исследуя значения, можно двигаться по двум

противоположным направлениям. Одно из них Л. С. Выготский впоследствии называл

обратным движением. Это движение от значения к означаемому, движение, при

котором исследуется роль, функция значения как единицы сознания. Хронологически

оно было в работах Л. С. Выготского первым; по своему смыслу оно осталось для

него первым и психологически.

То, в чем

выражается развитие сознания, - это развитие значений. У ребенка первоначально

значения имеют простейшее строение. В них преломляются и делаются предметом

сознания лишь 'поверхностные' свойства и связи окружающего мира. В дальнейшем

строение значений усложняется, образуя относительно сложные системы, предметный

мир обобщается более полно и глубоко. Теперь он выступает в сознании ребенка не

как 'коллекция'2, а как все усложняющаяся система. Вместе

с тем осознается и сам человек, его внешние качества, его социальные функции,

наконец, его внутренние качества. На этой основе рождается самооценка,

самосознание. Возникают 'третичные', как иногда говорил Л. С. Выготский,

межфункциональные связи и отношения, строит ся сознательная личность. Теперь

человек поднимается до высшего осознания мира и себя в этом мире; как и его

сознание, жизнь человека становится понятийной

Итак, благодаря

значениям, в которых преломляется в сознании внешний мир, поведение человека

делается разумным. Как бы обращаясь на поведение, значения

делают его сознаваемым, подконтрольным, и оно приобретает черты воли. Наконец,

в системе значений обобщается, осознается мир внутренних переживаний - человек

выходит из 'рабства аффектов' и обретает внутреннюю свободу.

В проблеме

сознания для Л. С. Выготского субъективно главным было утверждение разумности человека, побеждающего страсти. Это и

заставило его предпринять большое теоретическое Исследование, посвященное Б.

Спинозе. Как известно, он не успел

2 Выготский Л. С. Избранные психологические произведения. М..

1956.

27

завершить это

исследование, и его книга осталась в виде незаконченной рукописи, которая еще ждет

своего изучения.

Увлеченность

Л. С. Выготского идеей всесильности человеческого разума (впомним

заключительные строки авторского предисловия к ранней его книге 'Психология

искусства', в которых он цитирует слова Б. Спинозы: не смеяться, не плакать - но понимать) составляла тот постоянный субъективный

вектор его внимания в психологической проблеме сознания, прежде всего к

'обратному' движению - от значения к означаемому. Он, однако, не мог не видеть

необходимости исследовать и 'прямое' движение: от бытия человека, от его жизни

к сознанию, к значению. Без исследования этого движения создание

конкретно-психологической теории сознания не могло быть завершено.

На первый

взгляд может показаться, что эта проблема имеет смысл только в плане

историческом, в плане исследования становления и развития общественного

сознания; в плане же изучения индивидуальной психики эта проблема снимается

проблемой усвоения значений в процессе общения, в процессе взаимодействия

'реальных' и 'идеальных' значений. Но так ли это? Ставя этот вопрос, мы

подходим к важнейшему пункту теоретических взглядов Л. С. Выготского.

Усиленное

подчеркивание роли словесного общения и в противовес вульгаризаторскому, по

сути антимарксистскому, требованию выводить сознание непосредственного из

материального бытия, отстаивание мысли, что в формировании сознания ребенка

решающая роль принадлежит не делу, а слову, естественно, заслоняли собой вопрос

о той жизненной почве, исследование которой единственно может вывести

психологическую теорию из классического 'замкнутого круга сознания'. Заслоняли, а не устраняли, потому что вопрос этот уже

был отчетливо поставлен в рассматриваемом цикле работ Л. С. Выготского.

'Как известно, -

писал Л. С. Выготский в введении к книге 'Мышление и речь', - отрыв

интеллектуальной стороны нашего сознания от аффективной волевой стороны

представляет один из основных и коренных пороков всей традиционной психологии.

Мышление при этом неизбежно отрывается от всей полноты живой жизни, от живых

побуждений, интересов, влечений мыслящего человека... Кто оторвал мышление с

самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин

самого мышления, потому что детерминистический анализ мышления необходимо

предполагает вскрытие движущих мотивов мысли...'3.

В этой

книге прямое движение выступило .лишь в ее последней и позднее других

написанной главе ('Мысль и слово') при анализе переходов от слова к мысли и от

мысли к слову. Мысль не есть интериоризованная речь, не есть продукт простого

'прорастания' системы значений в сознание. Значения не порождают мысль, а

3 Выготский Л. С. Избранные психологические произведения. М.. 1956.

28

опосредствуют

ее; мысль свершается в слове, как облако изливается дождем. Но

и мысль - еще не последняя инстанция. 'За мыслью, - писал Л. С. Выготский в

этой главе, - стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать

ответ на последнее 'почему' в анализе мышления. Если мы сравнили выше мысль с

нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были

бы, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в

движение облака' (там же).

В более общей форме и

применительно к психологической проблеме сознания эта идея яснее всего

выступила в последней главе его 'Мышления и речи'. Помимо движения от значения

к жизни существует противоположное движение: от жизни к значению. Не значение,

не слово создает развитие психической жизни. Развивается человек, его жизнь,

его побуждения и аффекты. За сознанием открывается жизнь. Не из сознания нужно

выводить жизнь, а из жизни сознание. Но это еще должно стать предметом

исследования, потому что здесь не существует простых

зависимостей-непосредственно от среды, непосредственно от практики. Нужно

понять, как действительные отношения субъекта входят в целое его психической

жизни и как это целое определяет структуру сознания. Л. С. Выготский

иллюстрировал эту мысль сравнением с тем, как в ходе развития самого процесса

игры меняется для шахматиста поле шахмат и как в зависимости от этого в свою

очередь меняются его действия. ...Впрочем, это было больше чем простое

сравнение - за ним скрывался блестящий психологический анализ динамики смыслов

- их движения, развития.

Предпринятое Л. С. Выготским

исследование сознания не было завершено, конкретно-психологическая теория

сознания осталась недостроенной. Но главное не это. Главное в том, что сознание было открыто Выготским для

психологии как предмет конкретно-научного изучения. Это был решающий шаг, который создал в

психологии совершенно новую перспективу. Даже сейчас, когда прошло более тридцати

лет после смерти автора, трудно сказать, какое значение этот шаг может еще

иметь для развития нашей науки.

'Историческая

перспектива в психологии, - читаю я в записи его последнего доклада о сознании,

- изучение сознания. Сделанное нами лишь этап на открывшемся пути'.

Прошло

несколько лет, когда случай передал в мои руки пометы Л. С. Выготского,

сделанные им для себя, которые свидетельствовали о том, как он оценивал свой

вклад в науку. Было так, что незадолго до своей смерти Лев Семенович взял у меня

том Куно Фишера о Декарте. Впоследствии этот том вернулся ко мне. Однажды я

обнаружил на его полях следующие карандашные пометы, сделанные рукой

Выготского, комментирующие авторский текст.

К. Фишер пишет:

'...в преобразовании (системы идей) различаются свои прогрессивные ступени, на

важнейшие из которых мы

29

сейчас

укажем. На первой ступени, составляющей начало, руководящие принципы

преобразовываются по частям'. Помета Выготского: 'Мое исследование!' 'Но если, несмотря на эти изменения в

основаниях системы, задача все-таки не разрешается, то нужно подняться на

вторую ступень и заняться полным преобразованием принципов...'. Помета

Выготского: 'Задача

будущего',

'Если преследуемая цель на новом пути все

еше не достигнута... тогда должно сделать задачу разрешимой через изменение

основного вопроса, через преобразование всей проблемы: такое преобразование есть

переворот или эпоха'. Помета Выготского 'Задача отдаленного будущего'.

Я привел в

заключение этот своеобразный документ не только как свидетельство внутренней

научной скромности Л. С. Выготского, но и как свидетельство его необыкновенной

способности думать в плане больших перспектив науки. Сейчас в психологии это

еще более необходимо, чем когда бы то ни было прежде.

30

Переход от

примитивных, биологических форм памяти к высшим, специфически человеческим ее

формам является результатом длительного и сложного процесса культурного,

исторического развития. Человек должен был овладеть своей натуральной,

биологической памятью, подчинить ее деятельность новым условиям своего

социального бытия, должен был заново воссоздать саою память, сделав ее памятью человеческой. Прекрасно отражена эта мысль о создании

человеком своей памяти в старой греческой трагедии:

Послушайте, что смертным сделал я:

Число им изобрел,

И буквы научил соединять, -

Им память дал, мать муз,- всего причину1.

В этих строках

замечательно то, что происхождение памяти связывается в них с происхождением

таких бесспорно исторических приемов поведения, как счет и письменность; мы

увидим, действительно, что память современного человека является таким же продуктом его культурно-

1 Эсхил.

Прометей Прикованный. - В кн.: Античная драма, М, 1970, (Б-ка всемирной лит.,

т. 5. Серия 1).

31

го,

социального развития, как и его речь, письменность или счет.

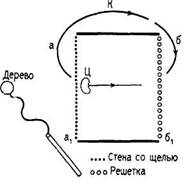

С первыми

шагами к овладению своей натуральной памятью мы встречаемся уже у самых

примитивных народов. Это первые попытки обеспечить свое воспоминание,

воскрешение какого-нибудь следа в своей памяти с помощью специального стимула,

который таким образом выполняет функцию средства запоминания. 'Первые запоминания, - говорит Ж. Пиаже, - суть запоминания вещей

с помощью вещей же. Человек, который хочет заставить всплыть у себя

воспоминание, берет в свою руку какой-нибудь предмет; так завязывают узелок на

платке или кладут к себе в карман маленький камешек, кусочек бумаги или лист с

дерева. Это - то, что мы до сих пор еще зовем сувенирами'2.

Именно

такой же механизм обнаруживают те примитивные приемы, относящиеся к запоминанию

какого-нибудь поручения, которые мы встречаем у культурно отсталых племен.

Такова, в частности, функция и так называемых жезлов вестников, открытых у

австралийцев. Из всего культурного достояния австралийской расы этот жезл

наряду с бумерангом возбуждает наибольшие споры по вопросу о его внутреннем

смысле. Одним, он казался неоспоримым доказательством наличия всем понятного

письма. Другие видели в нем лишенное особого значения сопутствующее явление

австралийских способов сношения. Только в последнее время удалось выяснить

истинное значение этого предмета.

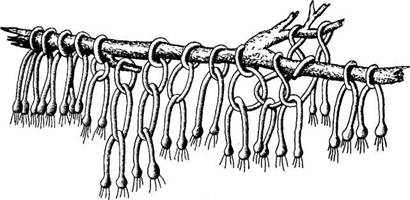

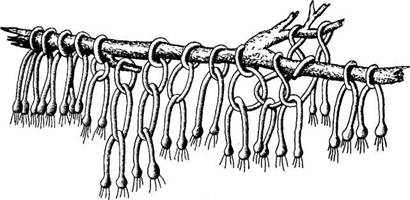

'Жезлами

вестников' называют снабженные нарезками круглые палки длиною в локоть или

прямоугольные деревянные дощечки, которыми снабжаются отправляющиеся в путь

передатчики сообщений между живущими далеко друг от друга лицами или племенами;

эти вестники обычно отмечаются и другими знаками их профессии. Группы знаков на

палке передаются отправителем и имеют отношение к передаваемому известию. Но

эти нарезки не являются, как долго думали некоторые этнографы, условными знаками,

понятными без дальнейших объяснений получателю или третьим лицам и состоящими

из слогов или целых слов; они лишь пособия для памяти, предназначенные для вестников. Как таковые, они обозначают только

определенных лиц, других живых существ, предметы и их число, также местности,

поскольку они имеются в данном сообщении. Полное сходство нарезок обычно не

играет никакой роли, ибор мы знаем, что у дикарей одни и те же знаки

могут обозначать совершенно различные предметы и даже различные события. Таким

образом, в своей основе эти зарубки или нарезки представляют собой не что иное,

как символы для отдельных слов послания, которое с помощью этого простого, но

остроумного способа должно сохраняться в памяти лучше, чем без всяких

вспомогательных средств'3.

2 Janet P. L'evolution de la memoire de la notion du

temps. Paris, 1928, p. 262.

3 Вейле

К. От Бирки до азбуки. М., 1923, с. 99.

32

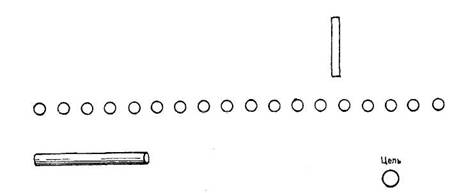

Мы привели эту длинную цитату, так как в описываемом приеме как

нельзя лучше обнаруживает себя природа такого опирающегося на внешние стимулы

средства запоминания. Одна лишь огромная сила запечатления, которая, вероятно,

также свойственна и этим племенам, не в состоянии, конечно, гарантировать

всплывание' нужного воспоминания в тот самый момент, когда послание должно быть

передано. Для того чтобы воскреснуть, механически удержанные памятью следы

должны через какое-нибудь общее звено вступить в естественную связь с данной

новой ситуацией; вот это-то общее звено и не может быть гарантировано, когда

оно не создается заранее в самом процессе запоминания; наконец, не может быть

гарантирована и невозможность случайного выпадения какой-нибудь отдельной части

запоминаемого материала.

Как

поступает австралийский вестник, когда в нужную минуту ему требуется обеспечить

надежное воспроизведение соответствующего послания? Нанося на свой жезл

зарубки, он как бы искусственно создает это необходимое общее звено,

соединяющее его настоящее с некоторой будущей ситуацией; сделанные зарубки и

будут служить ему тем выполняющим функцию средства воспоминания промежуточным стимулом, с помощью которого он таким образом

овладевает своей памятью. Употребляя сравнение И. Тэна, можно было бы сказать,

что австралиец поступает в этом случае так же, как поступает игрок на бильярде,

который, для того чтобы положить шар в лузу, направляет его в борт.

Активное приспособление к

будущему и есть такой непрямой

акт, структура которого

является специфической именно для высшего поведения человека. Выслушивая

передаваемое поручение, австралиец не выполняет непосредственно своей задачи,

не действует в прямом направлении, диктуемом данной

стимулирующей его ситуацией, но как бы встает на 'обходный путь': он создает

пред-варительно средство, инструмент для ее решения, так же как вместо того,

чтобы прилагать непосредственные усилия к сдвигаемой тяжести, он предварительно

выламывает для этого соответствующий рычаг. Различие между орудием труда и тем

средством-инструментом, которое изготовляет первобытный человек для своей

памяти, заключается лишь в том, что, в то время как первое всегда направлено на

внешнюю природу, с помощью второго он овладевает своим собственным поведением.

Это различие, однако, огромного и принципиального значения.

Подобно тому как

обращение человека к употреблению орудий труда, которые служат как бы

прообразом позднейших 'психологических орудий', является поворотным этапом в

истории развития его внешних органов, точно так же и овладение человеком с

помощью внешних средств своим поведением есть момент величайшего значения в

истории развития его психологических функций. Прежний, биологический, тип развития поведения сменяется другим

типом развития - развитием историческим.

Подобно тому как

употребление орудий труда прекращает пассивное приспособле-

33

ние животного

к среде посредством приспособления к ней своих собственных органов и позволяет

человеку вступить на путь приспособления к своим потребностям самой этой среды,

употребление средств, организующих его поведение, прекращает развитие его

психологических функций через прямое изменение их биологической основы и открывает

эпоху их исторического, социального

развития.

Развитие

такого опосредствованного

поведения не возникает,

разумеется, вне связи с предшествующим ограническим развитием; употребление

средств, с помощью которых человек овладевает своими психологическими

функциями, не может явиться результатом акта 'изобретения', появляющегося как deus ex machina в истории формирования его поведения. Оно

не может быть объяснено и исключительно теми требованиями, которые предъявляет

к человеку окружающая среда; будучи заключено уже в предшествующих

биологических формах, оно может быть понято только в связи с общей историей их

развития.

Та роль,

которая в опосредствованной операции запоминания выполняется искусственно

организованным 'стимулом-средством', первоначально выполнялась в силу

естественных законов памяти каким-нибудь случайным стимулом, входящим в прежде

запечатлевшуюся ситуацию. Необходимо было лишь исключить случайность действия

такого стимула, подготовив его заранее, чтобы обеспечить воспроизведение и тем

самым сделать его произвольным. Вероятно, сначала такие связывающие стимулы

создавались по отношению к другим людям; понятно, что и в этом случае процесс

воспроизведения, хотя и может рассматриваться как объективно опосредствованный,

субъективно для 'вспоминающего' остается непосредственным, натуральным. Только

будучи обращено на самого себя, вспомогательное средство запоминания сообщает

этой операции новое качество. Таким образом, опосредствование акта запоминания

ничего не изменяет в биологических законах этой функции; изменяется лишь структура операции в целом. Организуя

соответствующий 'стимул-средство', обеспечивающий воспроизведение полученного

впечатления, мы овладеваем своей памятью, овладевая ее стимуляцией, т. е.

овладеваем ею на основе подчинения ее же собственным естественным законам.

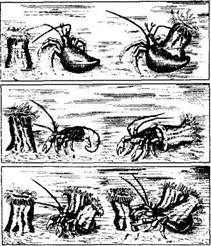

Первоначально эти

стимулы, выполняющие инструментальную функцию, вероятно, направлялись только на

организацию запоминания материала, который должен был быть воспроизведен через

известное время и в определенной ситуации. Однако некоторые данные позволяют

нам думать, что уже очень скоро они стали служить и гораздо более общим целям,

помогая фиксировать в памяти все вообще выдающиеся события в жизни племени

безотносительно к моменту использования этого опыта. С этой точки зрения

представляется чрезвычайно любопытной теория, выдвинутая X. Гиггинс, которая усматривает главный

смысл примитивного искусства в том его значении, которое оно имело для

сохранения воспоминаний. Что объективно такую функцию древнее искусство

34

действительно

выполняло, это едва ли можно отрицать; с другой стороны, мы имеем некоторые

факты, показывающие, что отдельные произведения создавались специально с этой

целью. Так, например, чрезвычайно трудно иначе объяснить себе изображение

собственных военных поражений, которые, как отмечает Н. Гирн, 'часто

изображаются в неприкрашенном виде'4, очевидно

лишь для того, чтобы постоянно напоминать о грозящей опасности и взывать к

отмщению. Цель этих своеобразных 'памятников в честь поражений', таким образом,

чисто утилитарная. Это не памятник триумфа, создаваемый под влиянием

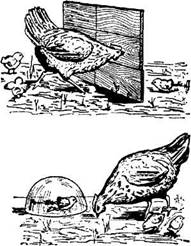

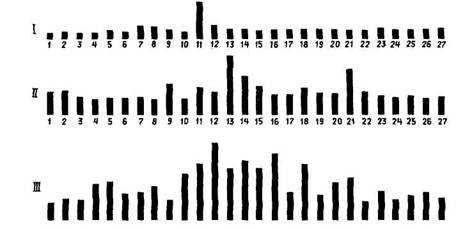

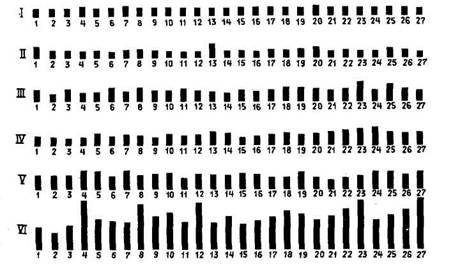

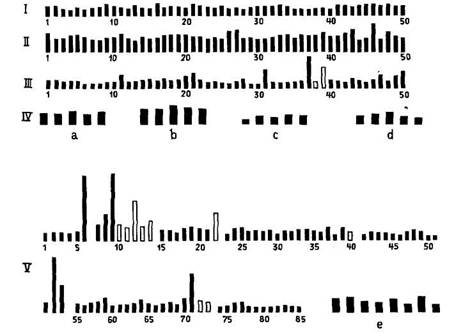

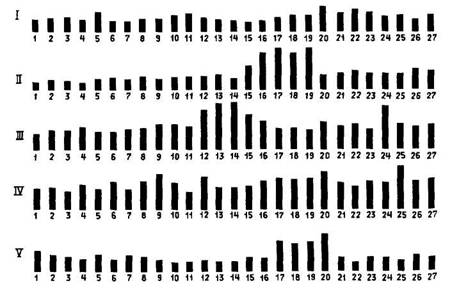

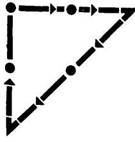

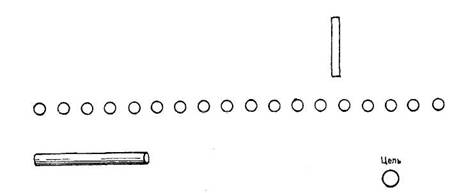

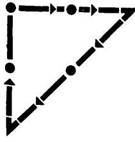

эмоционального подъема, который впоследствии сможет послужить лишь рождению